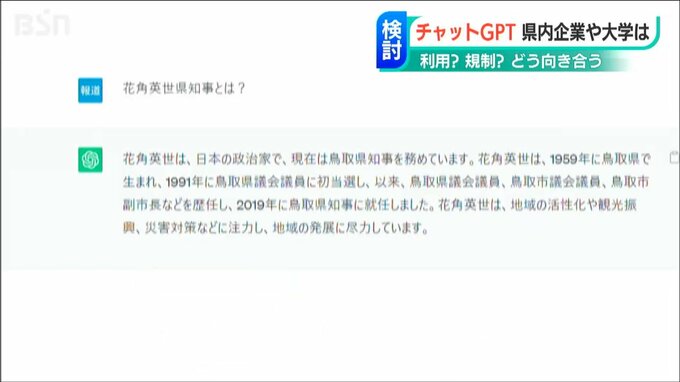

チャットGPTをめぐっては、間違った回答を返す例や情報セキュリティーの問題が指摘されています。

【新潟県 花角英世知事(4月26日会見)】

「利点と欠点とを十分に見極めながら、プラスの部分を生かせるように取り組んでいきたい」

花角知事は、新潟県庁での導入について指摘されているリスクを考慮しつつ、“前向きに検討”する姿勢を見せています。

新潟県見附市では、個人情報などの入力に留意しつつ、一部の部署で試験運用を始めました。

「活用か規制か」で頭を悩ませているのが、大学などの研究・教育機関です。

新潟県内で先駆けて長岡技術科学大学では、人工知能を研究している湯川高志教授を座長としたワーキンググループを構成。学内向けの利用方針を4月21日に示しました。大学で示した“導入方針”の中では、チャットGPTの「正確性」と「情報漏洩」などに対する注意を喚起しています。

【長岡技術科学大学 湯川高志教授】

「チャットGPTのインパクトは絶大。使用を禁止するとか制限することは、世の中の流れとして無理というかあり得ない。大学としては使われることが前提でいろいろなものに対処しましょうということです」

レポート課題などでチャットGPTが作った文章を、学生がそのまま提出するという懸念については…

【長岡技術科学大学 湯川高志教授】

「チャットGPTで書いたのか自分で書いたのかの見分けがつきませんから、より高度な課題を出す。実際に学生が考えなければ完成出来ない課題を出すという方向性で、教員側も自分たちで勉強して努力して、学生の能力を正しく評価しましょうと…」

湯川教授は「技術の進歩は目まぐるしい」と考えているため、チャットGPTへの対応方針は必要に応じて変えていきたいとしています。