■いじめの予防授業 「トリプルチェンジ」とは?

和久田さんの想いは、一つの教材となって、全国的な広がりを見せている。

大阪府吹田市にある公立の小学校。行われているのは「いじめの予防授業」だ。吹田市では、2020年度から公立のすべての小中学校(計54校)で、和久田さんらが作成した教材「トリプルチェンジ」が使われている。

それぞれを具体的に見ていくと・・・

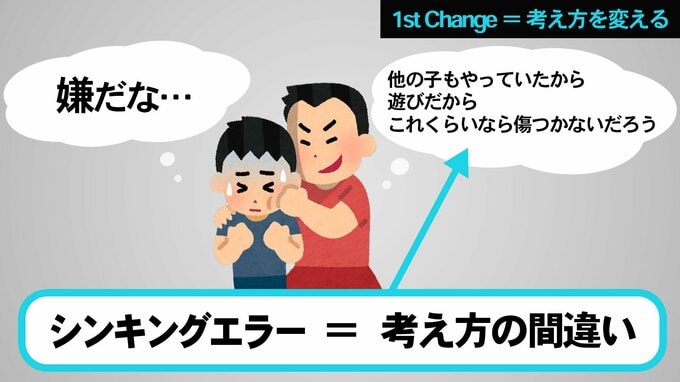

▼ファーストチェンジでは「考え方を変える」

「他の子もやっていたから」「これくらいなら傷つかないだろう」など加害者が間違った考え方や思い込みをしていることを「シンキングエラー」という。いじめとは何か、知識を身に着け、これまでの言動を振り返り、「考え方を変える」授業。

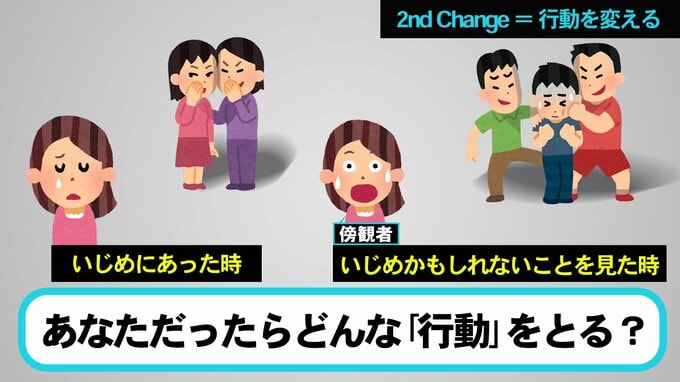

▼セカンドチェンジでは「行動を変える」

いじめにあった時あるいは「傍観者」としていじめかもしれない状況を見た時、どんな行動がとれるのかを考える。ここで思い出してほしいのは先ほど紹介した論文、

「“傍観者”が、いじめを止める行動を起こすと約6割のいじめが10秒以内に止まる」だ。

つまり、いじめは「傍観者」の行動に弱い。知識があっても実行できないことを防ぐため、この授業では「行動を変える」ことに焦点があてられる。

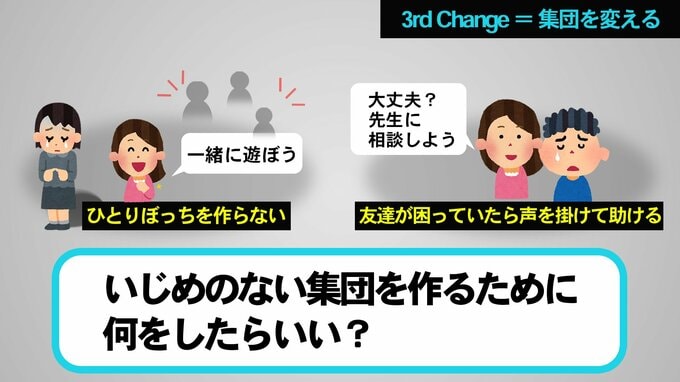

▼サードチェンジでは「集団を変える」

全ての人にとって居心地の良い集団とはどんな集団だろう。「ひとりぼっちを作らない」「友達が困っていたら声をかけて助ける」など、個人レベルではなく、いじめのない「集団へと変わっていく」授業。