■いじめを「科学」で解決

ただこちらの研究所、一風変わった特徴が・・・

和久田学さん:

こだわりは「科学」になります。まだまだ教育現場では、教師の「思い」や「経験則」などで指導がされている。そこに「科学を入れていきましょう」というのが研究所の一番大事にしているところです。

教師の思いや経験則ではなく、科学的根拠に基づいた支援や指導は、再現性が高く汎用化しやすいと話す。さらに、和久田さんは現在の日本のいじめ対応には問題があるという。

和久田さん:

「いじめを早期発見しましょう」「SOSが出せるようにしましょう」これって全部いじめがあること前提のアプローチになります。言い換えれば問題が起きるまで何もされない。そこから脱却しなくてはいけない。だから我々は、科学的根拠を用いていじめを予防することを目指しています。

日本は「いじめを見つける」ことばかりに注力されていると指摘。いじめが起きにくい環境を整えることがいまの日本の学校現場には必要だという。

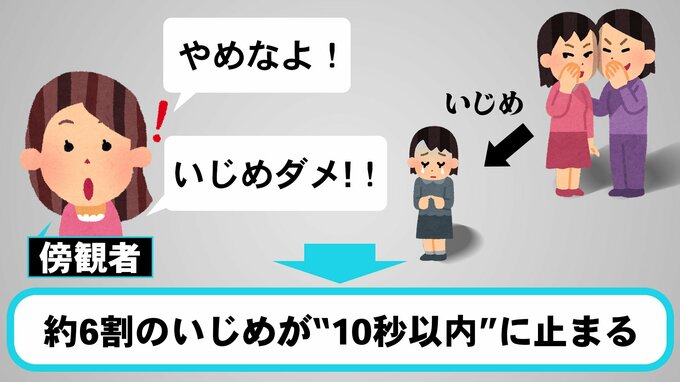

■10秒で約6割のいじめが止まる? キーパーソンは“傍観者”

和久田さんは、2001年に発表されたD・リン・ホーキンス氏らの論文を紹介してくれた。この論文は、カナダ・トロントの2つの小学校にカメラを設置し、「いじめにおける傍観者の介入」について長期間自然観察した研究である。

そこに書いてあったのは・・・

「傍観者」がいじめを止める行動を起こすと約6割のいじめが10秒以内に止まる。

いじめと聞くと「被害者」「加害者」にスポットがあてられがちだが、いじめを防ぐうえで重要な役割を果たすのは「傍観者」だと和久田さんは話す。

悪いことだと分かっていても、例えば「みんなもやっていたから」「遊びだと思っていた」など、自分の行動がいじめだと理解していないケースがある。これらすべてを「シンキングエラー」といって、「考え方の間違い」が起きている。さらに、喧嘩やもめ事が起きた時、解決するスキルがない子どももいる。だからこそ傍観者を含めた全ての子供たちに知識やスキルを提供する必要があると思っている。