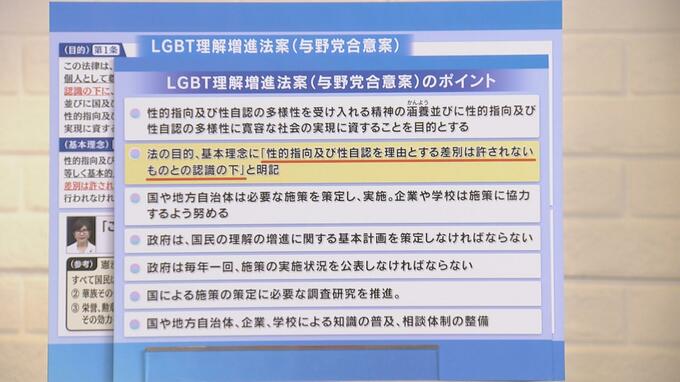

かつての国会提出見送りは「差別は許されないもの」が議論に

――(LGBT理解増進法案が、一昨年)提出できなかったというのは、どういうことだったのですか?

稲田朋美 自民 元政調会長:

最後の(自民党)総務会で預かりになった背景には、やはり自民党で大議論になった修正案で、与野党協議の中で「性的指向及び性自認を理由とする差別は許されないものであるとの認識の下に」と目的と基本理念で書いたことに、「理解増進法と思って作っているのに、これだと差別禁止になって、それで裁判が乱発される。これは人権擁護法案と一緒だ」っていう反対意見が(自民党内に)巻き起こったということがあります。

――元々の自民党案を修正して、こういうふうになったのがいけない?

稲田朋美 自民 元政調会長:

いけないと。ただ「差別は許されないものであるとの認識の下で」この法律を作りますというのは、この法律の動機ですね。

――そうです。当たり前ですね。なぜこの法律を作ったのかということですね?

稲田朋美 自民 元政調会長:

「差別は許されない」っていうことはもうすでに憲法14条に書いてあるのです。当たり前の法の趣旨で。(反対する人は)裁判が増えるとか訴訟が増えるっておっしゃてるのですけど、もうすでに憲法14条を根拠で裁判はいくつも起こっているわけです。同性婚の問題であったり。これがあるから差別禁止法になったっていうのは違うし、また差別禁止法だったら、何々してはいけないという条項があって、それで行政指導があったりとか、罰則がついたりとかいろんな効果が出るんですけど、まだ何が差別で何が差別でないかっていうのが裁判の中でもわかれているので、いきなり禁止するのではなく、やっぱり理解を進めることで差別のない社会を作っていきましょうっていうのがこの法律です。

――反対する人たちはむしろ、その人権というより、文化だとか、家制度を守るとかが理由では?

稲田朋美 自民 元政調会長:

最後まで問題になったのは「不当な差別はあってはならない」だったら良いと。それは安倍総理(当時)が国会で答弁されたのが「不当な差別はあってはならない」なので、「差別は許されない」は駄目だけど「不当な差別はあってはならない」だったらいいというのが最後ありました。

――でも、差別に不当とか正当な差別ってあるのですか?

稲田朋美 自民 元政調会長:

私は法律家としては、「不当な差別」というのは二重の形容詞になっているので、「年上のお兄さん」って言っているのと一緒で。だから差別というのは不当だっていうことで押し切ったのですけど、ただそれは、あの安倍総理(当時)の答弁を私が野党に言われて変えただろう、というふうに誤解、全くの誤解ですけど、誤解されたりとか、いろんなことがあって、ちょっと紛糾をしてしまったということがとても残念だなと思います。