【VTR】

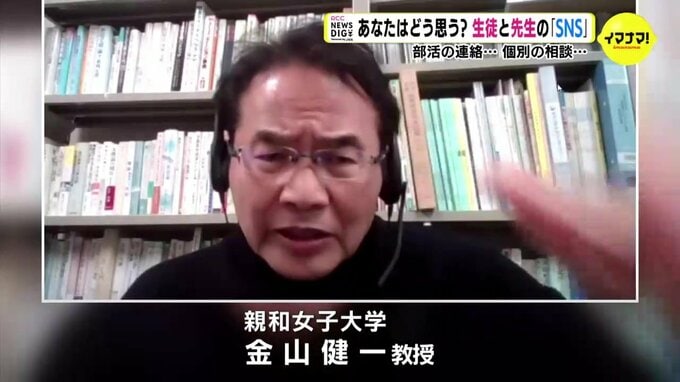

学校現場をとりまくSNS問題に詳しい親和女子大学の 金山健一 教授です。金山教授によると、2007年までの5年間にわいせつ事案で懲戒処分を受けた教員は、全国でおよそ500人。

そのうち半分は、LINEやツイッターなどSNSでのメッセージのやりとりが最初のきっかけとなっていたといいます。

文部科学省はおととし4月、SNSの私的なやりとり禁止などの「対応方針」をまとめ、全国の教育委員会に通知しています。

親和女子大学 金山健一 教授

「最初からわいせつの方になってるわけじゃなくて、SNSの私的なやり取りとか相談とか、そういうところから段々発展して恋愛になったり、いろんなことがあって、わいせつ行為になってしまったということがわかっているので、文科省としてもね(SNSでのやりとりを)否定したいっていうのはねよくわかっています」

【スタジオ】

青山

「やはり、SNSが何かのきっかけになってしまってる部分ってのはあるんでしょうね。そうですね」

木村

「相談するっていうことはあんまり人に見られたくないというのが最初だと思うので、やはりそこが深い悩みだとまた回答を重ねているうちに…というのは、ありがちなような気がしますよね」

青山

「一方で、休日の、例えば部活のスケジュール連絡などはすごく便利で使える部分もありますしね…

中根

「社会に出たときに、SNSとの付き合い方っていうのは学生時代に学ばなければならないなというところも一つありますし、本当にその相談をしたいならば、本来は面と向かって先生に相談できるのが理想なんじゃないのかなと思うところもあります」

小林

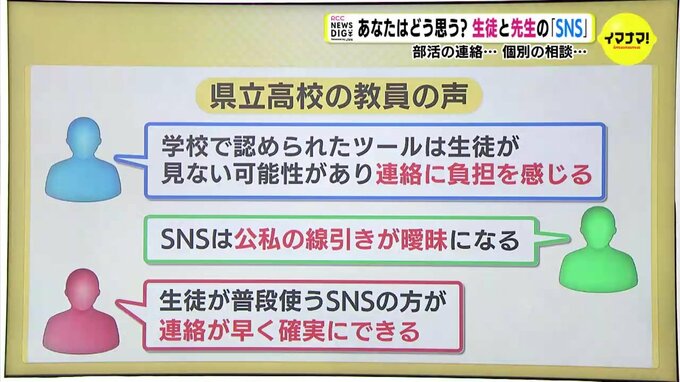

「公立高校では特定のツールを使うということになってるんですが、先生に聞いてみました」

「すると『学校で認められたツールは生徒が見ない可能性があり、連絡に負担を感じる』『SNSは公私の線引きが曖昧になる』『生徒が普段使うSNSの方が連絡が早く確実にできる』といった声がありました。こうした声についても金山教授に聞いています」