◆お前の姉さんは、もう嫁さんに行ったのか?

上新原がまず書いたのは、その笑顔が忘れられないという成迫忠邦とのエピソードだった。二人は死刑囚が集められた「五棟」で、軍隊時代の思い出話をしたことがあったという。

<想ひ出 上新原種義(「七氏を偲びて」1951年より)>

「あの頃はよかったなあ・・・」

「ところで、お前の姉さんは、もう嫁さんに行ったのか?」

二度と還らぬあの頃を思い出して懐かしく話し合った彼、思い出は次々と浮かんで来る。

「上新原面会だぞー」彼は笑顔で僕に教えてくれた。出航前の九品寺での母と姉の最後になるかも知れない私への面会である。

「あー、間にあって良かった」私は心の中で叫んだ。私はどんなに嬉しかったことだろう。

彼は私の嬉しそうな顔を読んでとったのだろう。

「上新原、嬉しいか!」「ハッ」「あれはお前の母さんと姉さんか!」「そうです」

衛門の所で内部を覗き見しながら今か今かと面会人の来るのを待つ。それらしい姿の女を見て彼は言った。

「隊長の許可をとって面会して来い」「ハッ、行って来ます」

私は士官室まで走って行って隊長の許可を求めた。

◆これを持って行け 渡されたのは饅頭と羊羹

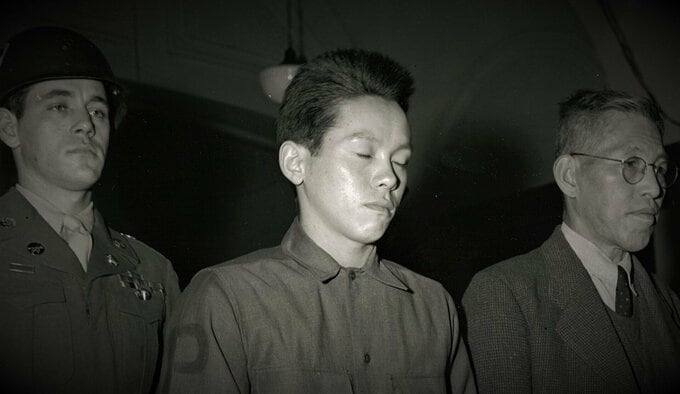

いまの感覚でいけば、17か18歳の高校生が軍隊に入って、しかもこの先、何があるか分からないとなれば、母親は無理をしてでも港に会いにいくだろう。戦時中はこんな場面が当たり前だったのだ。まだ顔に幼さが残る上新原がいた隊で先任下士官だったのが、日本大学から学徒兵として海軍に入った成迫忠邦だった。先任下士官といっても20歳かそこらだ。

<想ひ出 上新原種義(「七氏を偲びて」1951年より)>

早速、外出衣に着替え、隊長から貰ったお菓子を帽子箱の中に入れて衛門に走った。

「おーい、上新原」後方で私の名を呼ぶ声がした。振り返って見たら成迫氏は風呂敷包みを手にして寄って来た。「これを持って行け・・・」渡されたものは饅頭と羊羹であった。私は遠慮する心算で、隊長からも貰ってたくさん持っていることを話した。「おっ、それはよかった。みやげに持たしてやれ」彼を自分のことのように喜んでくれた。

「俺が隊長にお前の外泊もできるように話してみるから今日は時間までに必ず帰って来いよ」彼は切々と諭してくれた。私は何もかもが嬉しさいっぱいで衛門を飛び出した。旅館の一番静かな室に頼んで其処へ落ちつくと、故郷の話から始まって今日の衛門内の彼と私のありさまを母がたずねた。彼は私の隊の先任下士官であること、大分県人で、私と同じく父の亡いこと、から小隊長のことに話が変わり、時間の迫るにつれて名残惜しそうな母の顔を残して、私は一旦九品寺へ引き返した。