落札価格「破格の安さ」が影響か?

撤退の原因としてささやかれているのが、落札の決め手となった「供給価格」の安さだ。

【三菱商事などが落札した洋上風力事業】

▼【秋田】能代市・三種町・男鹿市沖(発電出力:49.4万kW)⇒供給価格:13.26円/kWh

▼【秋田】由利本荘市沖(発電出力:84.5万kW)⇒供給価格:11.99円/kWh

▼【千葉】銚子市沖(発電出力:40.3万kW)⇒供給価格:16.49円/kWh

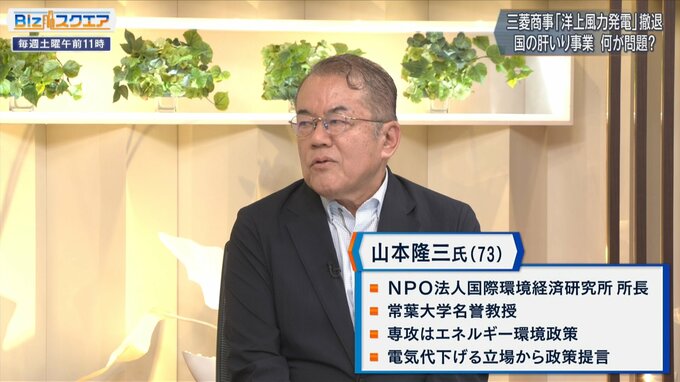

上限価格は「29円/kWh」と設定されていたが、半額程度、あるいはそれ以下という“破格の安さ”が結果的に撤退に繋がったのではないかという指摘だが、国際環境経済研究所の山本さんはその意見には否定的だ。

『国際環境経済研究所』所長 山本隆三さん

「なぜ安い供給価格なのかというと、入札当時は三菱商事に限らずアメリカやヨーロッパの洋上風力企業も、『将来的に設備投資額は下がる』と予想していた。設備の大型化や習熟曲線、たくさん作れば安くなるということで、三菱商事も恐らく工事を始める時には設備投資額が減る想定で入札したと思う。おそらく2番札を入れた企業も、こういう状況になれば『やっぱりできない』ということになったのではないか」

風力発電「インフレへの抵抗力ない」

確かに「洋上風力発電のコスト」を見ると、2014年は27.75円/kWhで、その後は下がり続け、2023年は11.49円/kWh。(※経済産業省「資源エネルギー庁」より)

2021年の入札当時は、そのままコストが下がることが想定されたのだろうがインフレが始まり下げ止まり。2040年には「38円/kWh」まで拡大するという試算もある。

『国際環境経済研究所』所長 山本隆三さん

「2022年のロシアのウクライナ侵攻でインフレになり、ヨーロッパとアメリカの中央銀行は金利を上げた。その金利上昇やインフレの影響で設備投資額がどんどん膨らんでいく。実際にコストは2023年から少し上がり始めていて、“23年後半から欧米では洋上風力の事業者がどんどん撤退”している」

――インフレ、金利上昇でコストが上がるのはわかるが、中西社長が言うように倍以上になるのはなぜなのか?

山本さん

「欧米は金利を上げたが、日本は日銀が金利を上げなかったので、すごく円安になった。三菱商事が気の毒なのは、円安。恐らくコスト増より、円安の方が影響は大きかった」

また、洋上風力発電事業はそもそも「資材価格高騰の影響を受けやすい」という。

山本さん

「洋上風力はセメントも鉄も一番使う。銅とかコバルトとかレアアースも一番使うので、発電設備の中では“一番インフレに対する抵抗力がない”」