■若い人の転職、背景に「働かないおじさん問題」?

小川キャスター:

若い人たちが退社・退職を前提に動き始めているのにはSNSでも話題になっている「働かないおじさん問題」も背景にあるのではといわれています。

国山キャスター:

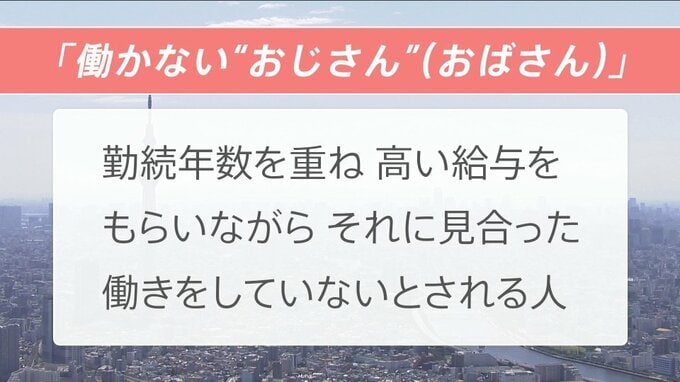

「働かないおじさん(おばさん)」とは、勤続年数を重ね高い給与をもらいながら、それに見合った働きをしていないとされる人。若い世代が不満を抱いていることなどからSNSなどでも話題となっているということです。

その働かないおじさん・おばさんについて当事者、同世代の方に聞いてみました。

60代会社員

「私が感じたのはこいつら何してんだっていうのが多いね。会社に収まっちゃったらもう自分はクビにならないと思い込んで、仕事を一生懸命やらない人が多いから。いらないね。おじさんたちは」

50代会社員

「ただ働かないと言っても、ノウハウやスキルを培ってきてないと。歳をとって、あと10年20年でもう人生(のゴールが)見えてしまっている時になって、そこまで気合い入れて働くかどうかとなると分からない」

60代会社員

「同じセリフもベテランの人が言うと、何か重みがあって聞こえるみたいな。そういう感じじゃないですかね。ベテランはそういう存在価値みたいのが何かありますよね。そこに居るだけで求心力があるとかチームパフォーマンスが上がるみたいな。オーラが出てるみたいな、そういう人もいますよね」

▼50代:

僕らの年代ではある一定数いるのは否めない。若者が批判的になるのは当然

▼60代:

自分はクビにならないと思い込んで仕事を一生懸命やらない人が多い

▼60代:

同じセリフもベテランが言うと重みがあったりオーラがあったり、少ないけれどそういう人もいて、そういう価値もあるのでは

国山キャスター:

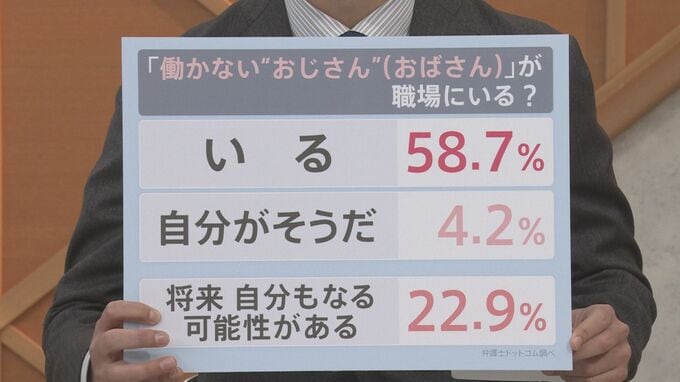

弁護士ドットコムが調べたデータによると、働かない“おじさん”(おばさん)が職場にいるかという質問に「いる」 58.7%、「自分がそうだ」 4.2%、「将来自分もなる可能性がある」22.9%、となりました。

小川キャスター:

成田さんは、働かない中高年という立場の方に出会ったことはありますか?

成田氏:

自分もちょっとそうなりつつあるなって最近感じるところで・・・でもある意味しょうがないのかなと。“働かないおじさん”みたいな言い方をすると、おじさんたちが悪くて、老害化しているみたいになりがちですが、その背後には年功序列のような給料の立て方が今でも根強いという問題があると思うんですよね。実際、年齢と給料、経験年数と給料の関係を見てみると、ずっと右肩上がりの年功序列が今でも普通に支配しているんです。人間の生産性は大体40代ぐらいがピークで、自然に下がっていきます。仕事の付加価値が出せていないのに給料だけが高い中高年がいるのは、社会の構造上そうなっているからで、問題はその働かないおじさんたちではなく、それを作り出している社会の仕組み、それが時代に追いつけていない方が問題ではないでしょうか。

国山キャスター:

中間管理職が一番つらいという説がありますよね。ずっと頑張ってきて年功序列でポジションを築き上げたのに今度は下からは煙たがられるという。

成田氏:

一番つらい世代は氷河期世代だと思います。今40代で付加価値や生産性でいうと一番脂が乗っている時期のはずなのに、就職の時期にたまたま不況だったということで今でもそのダメージが続いてしまい給料が低いんですね。この仕組みや世の中のひずみに翻弄されている世代と、給料が高いままの世代がいるという、世代間の不平等が大きな問題だと思います。

小川キャスター:

若ければ体力があるので転職を考えられますが、40代50代になると今から働き方や環境を変えようと思っても、踏み込めない方は多いですよね。

成田氏:

難しいですよね。さらに働かないおじさんたちも少し経つと急に崖下に落ちるようなことがあります。年功序列的な給料形態の企業で働いていても、一旦リタイアすると急にものすごく安く、ボランティア同然で働くのが当たり前になりますよね。そうすると働かないおじさんのステージを越えておじいさん、おばあさんのステージになると逆に苦しめられる。これもまたひずみだと思うんですよね。

小川キャスター:

段々この話がつらくなってきている方も多いと思います。

成田氏:

社会全体として、見合った給料や報酬が出るようにシフトしなくてはいけないのに、世の中が追いつかず、必要以上に苦労してしまう世代と、必要以上に特権を享受してしまっている世代が存在している。それで社会全体として「なんとなくおかしいよね」という不満が溜まってしまっている状況なのかなと。この仕組みをどう変えるかというのが大事だと思います。

国山キャスター:

誰が変えますか?

成田氏:

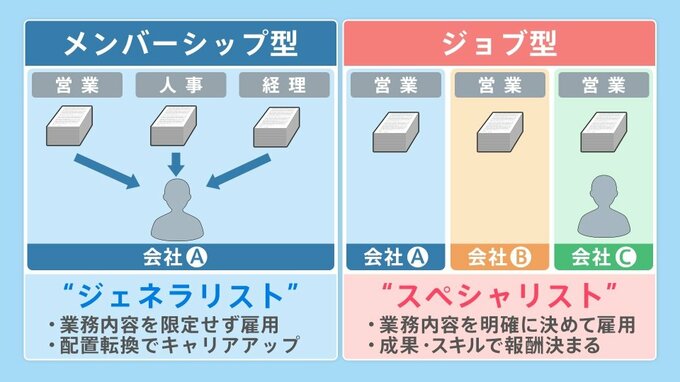

いわゆるジョブ型の雇用への移行があります。人それぞれの仕事ぶりに見合った報酬を与えようという重要な試みだと思いますが、日本の場合は正社員の保護もあるので、簡単にジョブ型に移行することが出来ない難しさもあると思います。