15日の米ロ首脳会談から読み解く

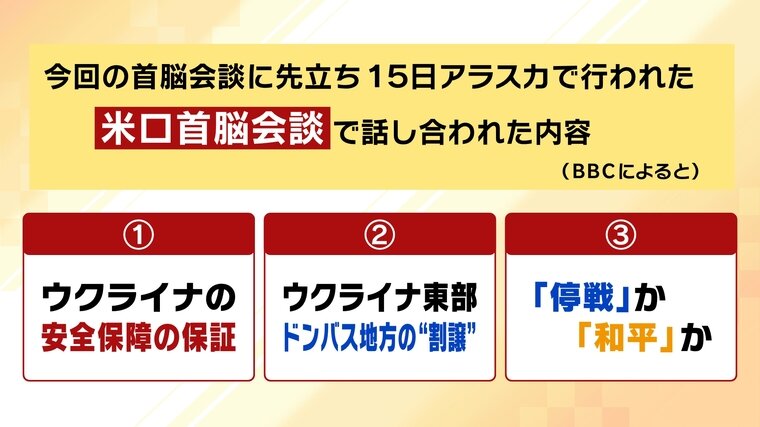

今回の会談で決まったことは明確になっていませんが、15日にアラスカで行われたアメリカとロシアの首脳会談の内容から予想できることがあるかもしれません。

BBCによりますと、大きく分けて3つの内容が話し合われました。

1.ウクライナの安全保障の保証について

2.ウクライナ東部・ドンバス地方の“割譲”

3.「停戦」か「和平」か

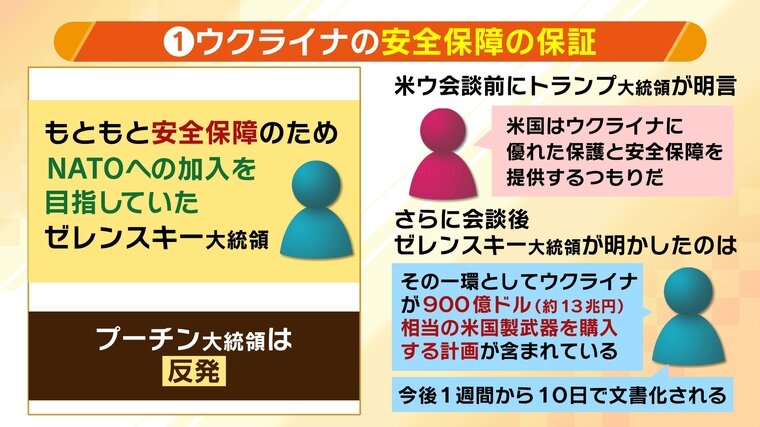

まず1つめの「ウクライナの安全保障の保証」について詳しく見ていきます。もともとゼレンスキー大統領は安全保障のためにNATO(北大西洋条約機構)への加入を目指していましたが、それに対しプーチン大統領は反発をしています。

そうした中、19日の会談の前にトランプ大統領が「アメリカはウクライナに優れた保護と安全保障を提供するつもりだ」と発言。つまり、アメリカがウクライナを守っていくということを明言しました。

さらに会談の後、ゼレンスキー大統領が明かしたのは、アメリカがウクライナを守ることの一環として、ウクライナが900億ドル(日本円で約13兆円)相当のアメリカ製の武器を購入する計画が含まれているということです。

――――安全保障の内容はNATOの加盟とほぼイコールのように感じるんですが、これはロシアにとっては嫌なことではないのでしょうか?

「これは一言で言えば、プーチン大統領が始めた戦争の失敗の一つだと思います。まず、プーチン大統領はなぜ戦争を始めたのかというと、ウクライナのNATO加盟を防ぐため。はっきり言うと米軍が安全保障に関与することを防ぐためでした。ところが戦況が混迷、長期化していく中で、アメリカがもしウクライナの安全保障の保証までするのであれば、これは明らかにロシアの失敗だと思います」

「どのような形でアメリカが関与するのかというところがポイント。確かにウクライナはNATOに加盟していないんですけれども、集団安全保障を確約するNATO第5条というのがあります。これに近いウクライナ型の安全保障をするよう、イギリスや他のヨーロッパの首相も提唱していますので、ここまでくればゼレンスキー大統領としては、この後の集団安全保障、ウクライナの一人一人の命の安全を守りますので、勝ち取ったものではないかなと思います」

―――報道でNATOに類似するような安全保障という言葉が出たと思いますが、それをプーチン大統領が受け入れたとすると、なぜ受け入れたんですか?

「これが最大の謎です。ロシアの戦況は有利なので、プーチン大統領はいま、このような安全保障のセットを組む必要はないんです。まだまだ領土を獲得でき、ロシアのパワーをウクライナに見せつけて、やりたいようにできる状況で、なぜトランプ大統領のディールを飲んだのかにも関わるんですが、一番大きいのは『時間稼ぎ』です。ロシア側に不利なことも飲むような素振りをしながら、グダグダになっていく交渉の中で、結局結んだのはゼレンスキー大統領が少し妥協できるような、もしくはウクライナ側が大きく譲歩するような中身になるのではないか」

「私が一番言いたいことなんですけども、19日朝、ウクライナ東部でロシア軍が攻撃をして多くの市民が亡くなっています。ロシアがまだまだ攻撃を緩めていない。つまり、ロシア側が『これは認められない』という意思表示だと思うんです」

「アメリカがどこまで関与するのか。ここが一番のポイントです。例えばドイツやポーランドにはNATO軍は駐留できるので、何かあった際にはそこから緊急発進することもできますし、例えば軍事顧問団がキーウでウクライナ軍の育成を図ることもできる。今よりもパワーアップしたアメリカ軍の誇る武器を供与するということまであります」