◆恋しい我が家へいつも帰ってしまう我が心

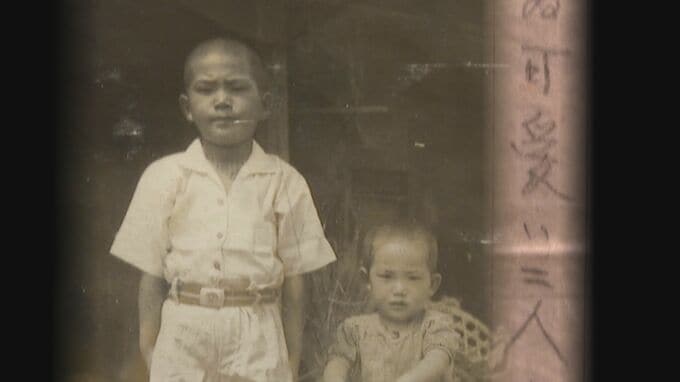

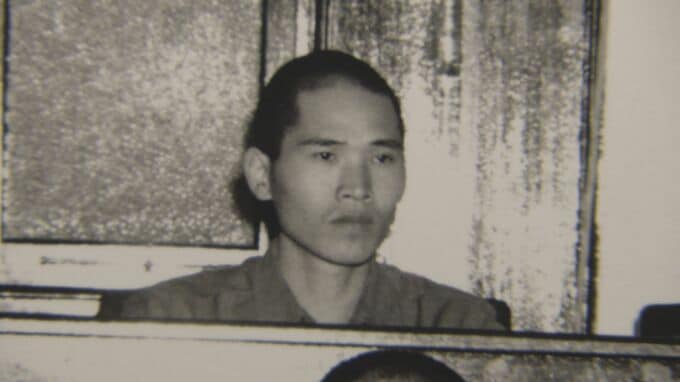

人間の価値は、いかに意義ある人生を送るかについて考え、努力することで決まると考えをまとめた松雄。日記を書きながら、心はふるさと、福岡県嘉麻市の「我が家」へ鉄格子をすり抜けて飛んでいく。我が家には幼い二人の息子、長男・孝一と次男の孝幸がいた。

(※手紙の中では松雄は「松夫」と表記)

<藤中松雄が兄への手紙に写した日記 1949年12月26日付>

◎孝一よ 孝幸よ 父は心で合掌し、可愛いお前たちを抱きしめて、南無阿弥陀仏を唱えつつ、今、鉛筆握ってみた。しかし、不思議に書くことは何にも浮かんで来ない。ナムアミダブツ。

鉛筆置いて考えたが、やっぱり書く事は浮かばない。それはそのはずだよ。心はここに居ないんだもの。遠い遠い故郷に、お父さんお母さんが、妻が、可愛い二人のお前たちが待っている懐かしい恋しい我が家に、五尺四寸二合のこの身をば、厚い厚い白壁と鉄格子の部屋に一人置き、だまって、こそっと、いつも帰ってしまう我が心。それで書けないはずだよ、松夫さん。

松雄の身長は、「五尺四寸二合」で、約164センチ。心を故郷に寄せた松雄は、大家族が仲良く暮らすことを説いている。

◆笑顔で暮らせれば極楽

<藤中松雄が兄への手紙に写した日記 1949年12月26日付>

◎忍ぶ者あればこそ、家はまるくおさまってゆくのである。深い深い因縁によって、親となり、子と呼ばれ、おぢいちゃん、おばあちゃんと呼ばれ、孫と呼ばれる者が同じ屋根の下で仲むつまじく、如来の光明仰ぎつつ、忍び難きを忍び合い、互いに不足をこらえ合って、ゆずり合って、いつも笑顔で暮らせれば、これが極楽でなくて何が極楽だろうよ。もし不幸にして、同じ家の中で同じ鍋や釜の飯を食べながら、たがいの心がいつもとけ合わないで、御飯を食べつつ茶碗の中からいやな眼付きでにらみ合う様であったら、それは浅ましい畜生の生活と何ら異なることはなかろう。その様な家庭の人は、忍び合う心を忘れているからである。ゆずり合う心を持ち合わせていないからである。