「原因は農家数の減少、農村守る政策を」農家の訴え

小規模な農地が多い山あいの地域は、さらに厳しい状況に見舞われている。

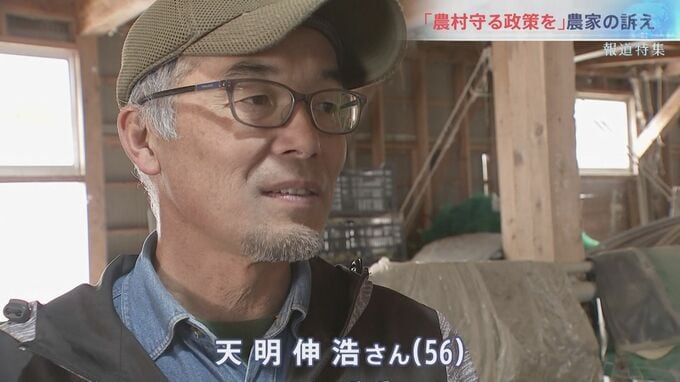

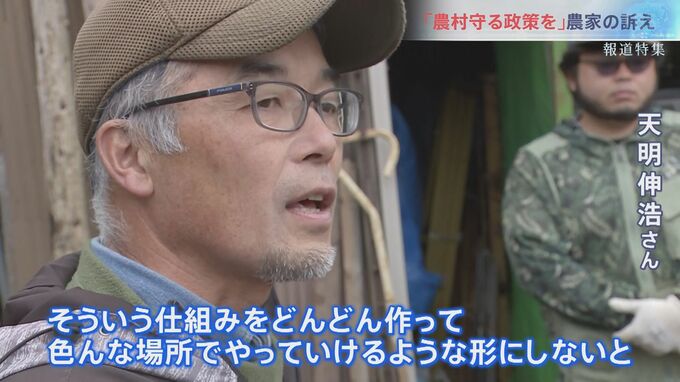

新潟・上越市で農業を営む、天明伸浩さん(56)。

山本恵里伽キャスター

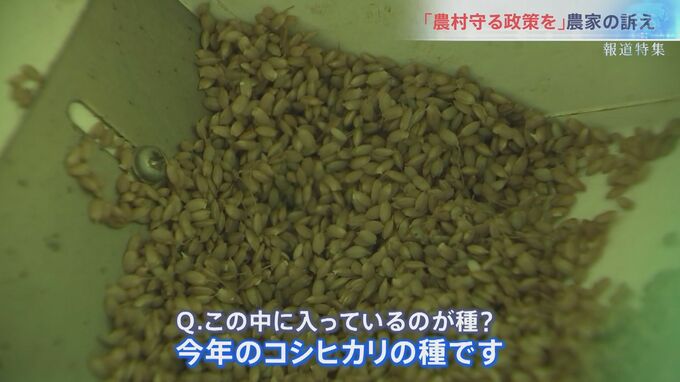

「この中に入っているのが種?」

天明伸浩さん

「今年のコシヒカリの種です」

本格的な田植えのシーズンを前に、種をまき、苗を作る作業にあたっている。

山本恵里伽キャスター

「どれくらいコメを出荷している?」

天明伸浩さん

「うちだと今4ヘクタールぐらい作っていて。1人が1年間で食べるのが50キロから60キロぐらい。1年間で270人分のお米を作っているというイメージになります」

30年前に東京から移住し、コメ農家として地域の一次産業を支えてきた天明さん。

現在は値上がりしているコメだが、冷夏に見舞われた1993年の“平成の米騒動”以降、減反政策が続けられている間も価格は下がる傾向にあった。

天明伸浩さん

「今までの価格が安すぎたというのはあると思うんです。ただ今の高騰が健全なのかというと、それもちょっと違うような気がしています。お米ってすごく命に関わるような食材だと思うので、作る人も生活していける価格であって、買う人も安心して買えるような価格設定、或いはそういう社会のシステムを作らないと」

コメの値段が上がった今も生産者の大きな利益には繋がらず、集落では依然として、稲作以外に従事する農家が多いという。

天明さん自身もブルーベリーの栽培や養鶏を手がけ、“経営の多角化”を図っているが、頭を悩ませているのが、農業資材の高騰だ。

天明伸浩さん

「肥料が昔は1500円ぐらいで1袋買えていた感じが、今は4000円近くになっている」

昨今の物価高などを受け、農機具を動かすための燃料費は、倍近い価格に。肥料など農業資材の価格は、この30年で6割ほど上昇した。

コメの価格が上がらなかったことで、必要な設備投資もできず、高齢化とともに農業を断念する人が相次いでいるという。

危機感を抱いた天明さんは、3月、全国の農家が東京に集結したデモ“令和の百姓一揆”に参加。農業の基盤となる村の再生を訴えた。

天明伸浩さん

「(コメ高騰の原因で)一番大きいのは、やっぱり農家の数が減りすぎていて、手が回らない状況になってきている。農家数が減少してきていることはものすごく大きいと思います。

この30年間、本当に米価が上がらないで、農村で暮らす人たちがどんどん減っていて、長い目で見て、やっぱり村に人が住んでいなくなっていけば、農業もできない。村を守るような政策をもうちょっとしっかりやってもらいたい」

天明さんが今、力を入れているのが、次世代の担い手の確保だ。

山本恵里伽キャスター

「皆さんはこちらに来て、どれくらいになるんですか?」

宇野拓朗さん

「僕は4年目ですね。メインがお米。トウモロコシとか、カボチャを今後やっていく予定で」

神奈川県からこの集落に移住し、農家として独り立ちした、宇野拓朗さん(31)。

独立を大きく後押ししたのが、農機具の共同利用だ。初期投資のハードルを下げるために集落が交付金で購入したものだという。

山本恵里伽キャスター

「こういった農機も買うと相当な額になる?」

宇野拓朗さん

「新品だとこのサイズでも1000万円は超えていくので。特に大きな金額の借金をすることなく、天明さんが管理していた農地を僕の方にスライドしてもらって」

天明さんは農業から退いた人の田んぼを引き受け、宇野さんたちに貸し出す取り組みも行っている。

国は農地の集約化などで生産性の向上を呼び掛けているが、厳しい環境に置かれた山あいの地域ではハードルは高い。

天明伸浩さん

「規模拡大して大きい市場を作っていくよりは、小さくてもいいから、若い人がやっていけるようなことを応援する制度。そういう仕組みをどんどん作って、色んな場所でやっていけるような形にしないと。面的にそれを広げていかないと、大変なことになってくという感覚はあります」