日本の主食、コメ。備蓄米が放出されたあとも値上がりが続いています。背景には何があるのか。国の政策を振り返りながら、これからの日本の農業について考えます。

コメ政策に翻弄された村「55年間のトラウマは心も体力も…」

なぜコメが足りないのか。国策に翻弄され続けてきた村をたずねた。

秋田・大潟村で農業を営む、涌井徹さん(76)。

大潟村あきたこまち生産者協会 涌井徹 代表

「150メートルの1000メートルで、15ヘクタール。これが一つの基準です」

村一帯に整然と広がる土地は、国によって整備されたもの。ここはかつて、琵琶湖に次ぐ広さの湖だった。

戦後、深刻な食糧不足に陥っていた日本は政府がコメの供給をすべて管理し、その増産を進めてきた。

“日本の農業モデルをつくる”という政策のもと、大規模な埋め立てと農民の入植によって生まれたのが大潟村だ。まさにコメを作るために作られた村だったが、入植から3年で「コメを作るな」と転換を迫られることになる。

大潟村あきたこまち生産者協会 涌井徹 代表

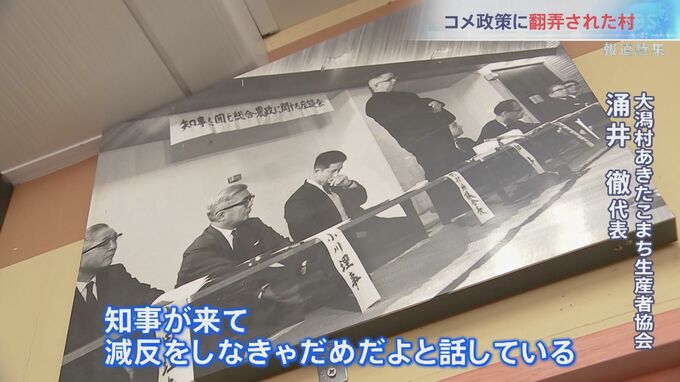

「最初に減反が始まった時の、知事が来て、減反をしなきゃだめだよと話している(写真)」

食生活の多様化で、コメの需要が減り、余った大量のコメが問題に。

政府は、作付けを計画的に減らす「減反」政策に舵をきった。農家の所得を維持するため、協力した農家には、面積に応じた補助金を支払う仕組みだ。

田んぼでウナギの養殖を始めたり、牛の放牧を始めたりするなど、各地のコメ農家は四苦八苦。

大潟村でも、コメ以外のものを作るよう要請されたが…

大潟村あきたこまち生産者協会 涌井徹 代表

「大潟村は干拓地、湖ですから、畑には非常に不向きなところだった。このままでは畑ができないと、いろいろ国と戦うやりとりをした」

村は減反政策に従う農家と、反対する農家で分裂し、激しく対立。涌井さんは、農家の生産意欲を削ぐ政策だとして、反対派に回った。

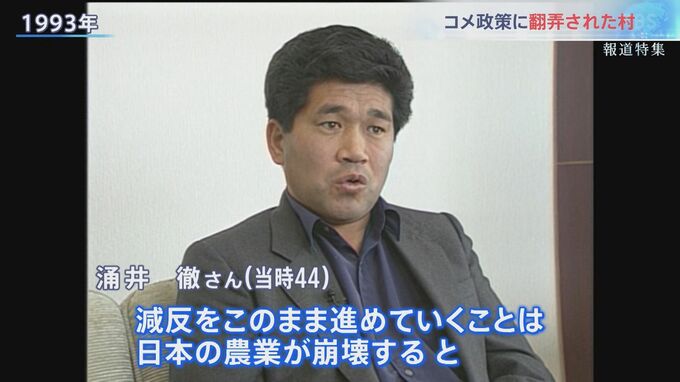

涌井徹さん(1993年 当時44歳)

「減反をこのまま進めていくことは、日本の農業が崩壊すると」

コメを消費者に届けるためには、農協を通すことが不可欠だった時代。減反に従わない農家のコメは農協の流通にのせてもらえなかった。

涌井さんは、自らコメを産地直送するための会社を立ち上げ、“ヤミ米”とさげすまれながらも、コメを作り続けてきた。

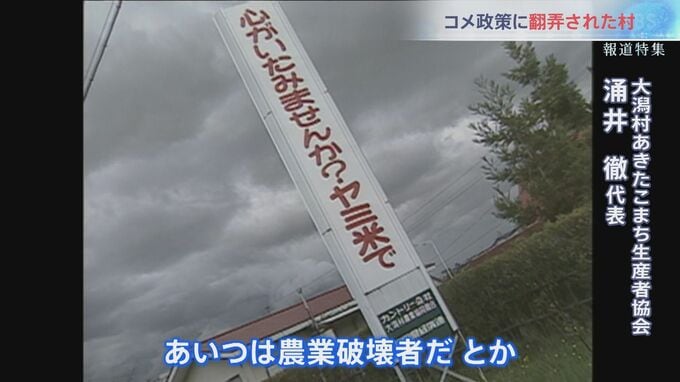

村には、ヤミ米を取り締まるとして検問所が設けられ、追放を呼びかける看板も建てられた。

大潟村あきたこまち生産者協会 涌井徹 代表

「国に協力しない農家にあいつはヤミ米やっているとか、あいつは農業破壊者だとか。私なんかはもっと悪く、公序良俗に違反しているとまで言われた。私は農業をやるときに、『若者が夢と希望を持てる農業を創造する』、それを55年間、今もしゃべり続けている」

涌井さんの会社ではコメの加工販売も始め、生産から販売までを行うノウハウを蓄積してきた。

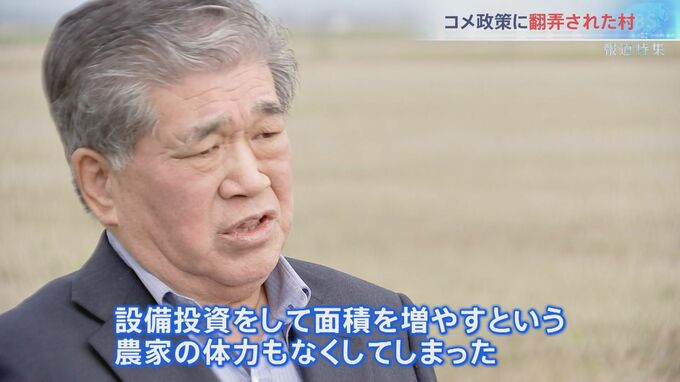

そして減反政策は2018年に廃止された。だが今も、国は毎年、適正とする生産量を示していて、農家側もその指標に合わせる実質的な減反が続いているという。

大潟村あきたこまち生産者協会 涌井徹 代表

「(減反の)こういう長い歴史があると、立ち上がろうと思っても、なかなか立ち上がれない。面積を2〜3割余計に作ろうとすると、そのための付帯設備も2〜3割余計に作る。すごい金額の投資をするわけ。そこまで無理してやることないよね、となってしまう。作ってはいけない55年間のトラウマは、心も作ってはいけなくしたし、設備投資をして面積を増やすという農家の体力もなくしてしまった」