災害が起きたとき、心身に重い障害を持つ医療的ケア児の命をいかにして守るのか。訓練を繰り返してきた福島県いわき市の団体が今年も報告会を開きました。そして、この取り組みが始まって以来、ともに活動してきた一人の医師がいます。「病院で学べることはちっぽけなこと」と語る医師に、その思いを聞きました。

2月のいわき市医療センターの大講堂。今年も、多くの人が集まりました。災害が起きたとき、心身に重い障害のある子ども=医療的ケア児の命をいかにして守るのか。様々な課題について、当事者と市民が一緒に考えるこの報告会は、今年で3回目となりました。

スマイルリボン代表・笠間真紀さん「6年前の令和元年東日本台風による水害のときは、双子が小学校3年生、末っ子が保育園の年長さんのときでした。その子どもたちは、今は中学2年と小学5年生になり、毎日があっという間に過ぎていき、災害の風化の速度の早さを身をもって感じる毎日です」

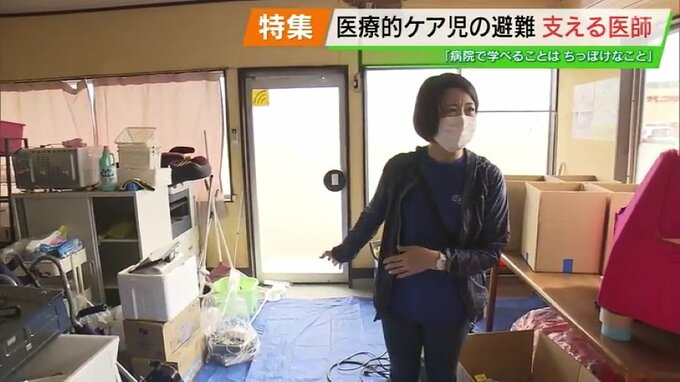

主催する団体の代表・笠間真紀さん。自身も医療的ケア児の母親です。2019年の台風19号で、運営する施設や自宅が被災したことをきっかけに、この取り組みを始めました。

あれから6年。3年前からは、息子の理恩さんと、彼をケアする関係者を集めて、災害を想定した訓練も重ねてきました。しかし、いつ、起こってもおかしくない災害に、笠間さんはいまも、強い危機感を持っています。

笠間さん「この2つの大きな災害を経験してもなお感じることは、何も変わっていないということです。そして、自分たちも変わろうと努力していなかったことです。重症心身障害児者および医療的ケアを持つ子供たちとその家族は、普段から医療機器等の荷物も多く、移動することに困難を抱えています。真夜中に響くモニターのアラームは、子どもたちや家族の叫びです。できることが必ずあります。小さな一歩が世の中を変えるのではないか。そして、それは私達にとって安心できる社会になるのではないかと考えております」