「病院で学べることはちっぽけなこと」訓練支える医師

この取り組みが始まって以来、笠間さんたちとともに活動を続けてきた1人の男性がいます。いわき市医療センター・未熟児新生児科の医師で、理恩さんの主治医でもある本田義信さんです。

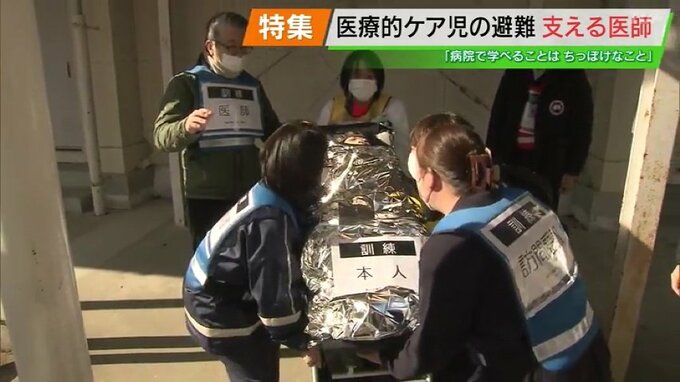

去年の夏に行われた猛暑を想定した訓練。大人にとっても過酷な環境の中、理恩さんの体調を確認しながら、医師の立場で助言をしました。

本田義信医師「全身は脱水になっていないけど、粘膜だけ脱水になっている。1時間で、最初に粘膜の脱水が始まっていると思う」

しかし、本田さんは、自身も学ぶ立場だと強調します。この取り組みを始めて以来、初めて気づくことばかりでした。

本田医師「現地・現場を見ることで初めて気づくこと、初めて学ぶことがたくさんあるので、病院の中で学べることってほんのちっぽけなこと。なので、現場に行って、子どもと一緒に動いて、子どもの生活を見てお母さんの声を聞いて、それで学ぶことがたくさんあって、それがやっぱり治療に結び付いてくる」

なぜ、私たちは障害児の避難を考える必要があるのか。本田さんは、講演会のたびに、あるエピソードを紹介します。

本田医師「私たちの一番の強みというのは、弱い者へのやさしさと思いやり。僕たちの祖先=ホモサピエンスというのは、中央アフリカに生まれたたった10~20人が祖先。きっとそのアフリカの中央で生まれたサルたちというのは、きっとやさしかった。そのやさしさを僕たちは受け継いでいる」

力の上では最も弱かったとされるいまの人類の祖先が、ここまで繁栄するようになったのは、より弱い者を助けたからだと解説します。つまり、弱い者に手を差し伸べるのは、本来、人類に備わっている特性なのだと、本田さんは解説します。

本田医師「まずはやはり絶対支援が必要な医療的ケア児、そういう子たちを助けることで、自分たちのやさしさを引き出されるし、やさしくするということで、自分もやりがいがあるし。感謝されることでその人たちも変わっていく。そういうことを続けていくと、より支援が必要じゃない人たちへも助けをしていかなくてはならないという、やさしさ、助ける心というのが育っていくんですね」