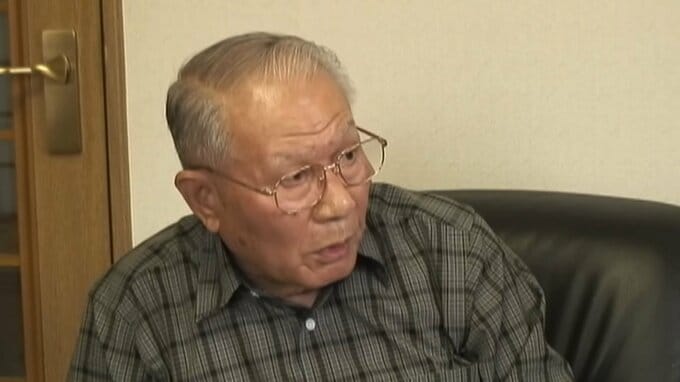

●空襲で消火活動を経験 小林暢夫さん(94)

「バケツリレーをして水をかけて、火たたき棒で消す。でも消えない。油脂焼夷弾だから。防空演習をやっていたのとは全く違う。油の火の玉だから。古い木造家屋の塀なんかに当たると、すぐにバンって燃え出す」「本当に怖さだね。何やったって消えないんだから」

◆それでも逃げなかった理由 隣組による“同調圧力”

消えない炎。

それでも人々が火を消そうとした理由を、小林さんが語ってくれた。

●空襲で消火活動を経験 小林暢夫さん(94)

「何事か危険な状態になれば、自分で真っ先に逃げようというそういう意識はあるんだろうね。あるんだろうけども、表には出せない。隣組は。みんなで共同体だから。それは戦争中、特にそうさせられたわけだ」

「隣組」。お互いを助け合う地域の組織で、配給や防空訓練などの役割があった。

しかし、その助け合いの結びつきが、逆に“同調圧力”を生んだと専門家は見ている。

●早稲田大学 水島朝穂名誉教授

「法律がただ禁止しているだけじゃない。隣組とか自治会とか生活圏における社会的な圧力、これが構造的に働いて人々はいわば“逃げなかった”」

そして、もし現代に「防空法」のようなものがあったら―。

「隣組」の役割が、現代では「SNS」に置き換わって、市民たちが空気に流されて行動してしまうのではないかと指摘する。

●早稲田大学 水島朝穂名誉教授

「SNSが当時あったら、うちのお父さん一生懸命火を消しているのに『あの家のお父さん子供を連れて逃げてるよ』というのを動画で撮って晒したらどういうことになります?大変なことでしょう。(当時は)SNSというツールがなかっただけで、もし今同じような仕組みができて、国家が『市民はそこに留まって協力しないと駄目だぞ』みたいなことを、仮にやったとしたら。みんながお互いを監視し合って『あの家逃げたぞ』とやって晒したりすることが起きたら。同じような機能を果たすんじゃないでしょうか」

“同調圧力”が漂う状況のなかで、

人々は逃げられなかったのではなく、逃げなかったのだ。

◆空気に抗い“逃げた”人も 日本刀を振りかざして…

しかし、終戦間際には、防空法や同調圧力に抗う人もいた。

終戦の2週間前。450人が亡くなった八王子空襲。

尾股重利さん(2015年の取材時84)は、空襲が始まると家族全員で避難を始めた。

八王子市内が焼夷弾の炎に包まれる中、市外へと繋がる橋を渡ろうとした。

●尾股重利さん(取材時84)

「浅川橋を渡ろうとしたら群衆がいっぱい集まっちゃって、行けなくなっちゃって。『みんな逃げるな、火を消せ』って言うんですよ。でもね、あれ火なんか消せる状態じゃないです。バケツで消えるような火なんかじゃないですよ。皆さん右往左往どっち行くか、逃げると殺すぞと(言われて)舞い上がっていた」

「火を消せ」と行く手を阻む人たちに向かって、尾股さんの父親が日本刀を振りかざして、何とか逃げたという。

●尾股重利さん(取材時84)

「科学的な炎だから水ぐらいで消えるものじゃないですよ。それで油を含んで噴出すんだからもうたまったもんじゃない。非現実的な話。命を生きながらえる方が大切だと思った。火を消すより。わが命を守るのが第一だと思いましたね」

命を繋いだのは周りの目を振り切る勇気だった。