戦時中、日本各地で行われた空襲。実は空襲をまえに、あえて“逃げずに”家に残った人たちが数多くいた。人々をそうさせたのは「火を消せ」と国民に強いたある法律だった。しかし「油の火の玉」と当時の人たちが形容する焼夷弾の炎は、そもそも消せるようなものだったのか?当時の焼夷弾の炎を実験で再現した。そして、空襲を経験した人たちの証言を集めると、市民が“逃げなかった”背景には、現代にも通じる“同調圧力”があったことが浮かび上がってきた。

◆「吹雪のように火の粉が」 猛火迫るなか、家に残った母親

東京・墨田区の病院。

去年、初めて撮影された部屋がある。

すすで覆われた壁や天井…

80年前の東京大空襲で焼かれ、黒焦げのままで遺されていた。

当時、病院周辺は焼け野原となったが、鉄筋コンクリート造りだった病院は建物が残った。

焼け焦げた病院の大部分は修復されたが、屋上にあったこの小部屋だけは、当時の状態のままになっていたのだ。

1945年3月10日の東京大空襲。

1600トン以上の焼夷弾で街は炎に包まれた。

一晩でおよそ10万もの命が奪われた。

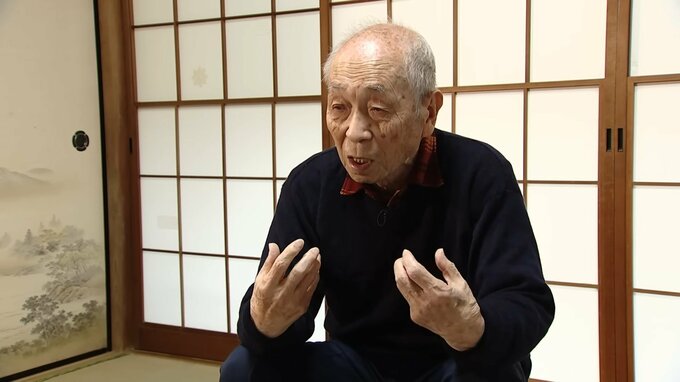

豊田照夫さん(89)は当時住んでいた墨田区の自宅で東京大空襲を経験した。

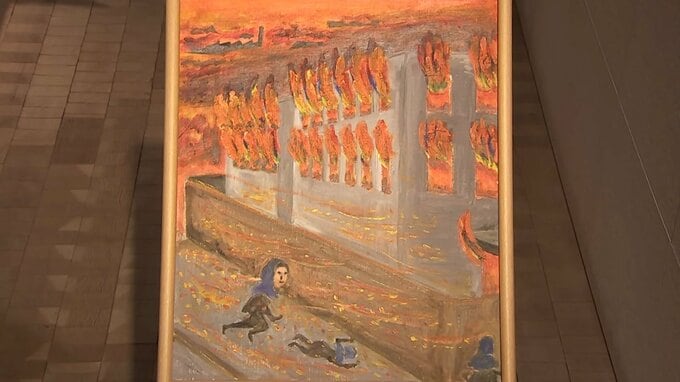

豊田さんが描いた当時の様子の絵では、建物の窓から火が吹き出している。

●東京大空襲を経験 豊田照夫さん(89)

「廊下は風と吹雪のように火の粉が来ているんですよ。窓が全部真っ赤なんですよ。外の家が燃えている」

地下室に避難したという豊田さん。

地下室から見た光景が、今も脳裏に焼き付いて離れない。

「(出入り口に)マンホールみたいに小さい扉があって、それが開いたのを下から見たらキレイなお月さんが、真っ赤なお月さん…」

「外の家が燃えている。それがその部屋に写って天井も真っ赤に見えた。それがマンホールの穴から月に見えた」

マンホールのような丸い扉の先に見えたのは、燃えさかる周囲の炎を反射した天井だった。それが丸い形に切り取られ、真っ赤な満月のように見えたのだ。

当時9歳だった豊田さんは、当初一人で地下室に避難しなければならなかった。

母親が家に残ったからだ。

●東京大空襲を経験 豊田照夫さん(89)

「焼夷弾が落ちたりするとそういうのを消したりする役目があって、働ける人はそういうものをやらないといけない。(火を消しに)行かないよっていうそんなことは、まかり通らない世の中なんですよ」

その後母親は、近所の人に、ただならぬ事態だと声をかけられてやっと、豊田さんのところへ来たという。

●東京大空襲を経験 豊田照夫さん(89)

「(近所に)関東大震災を経験した人がいたんですよ。その人が『関東大震災よりもひどいから、先に私は避難します』。うちのお袋はそれを聞いて、そんなにひどいんだ

ったら迎えに行かなきゃってなって私を迎えに来た」

ようやく駆けつけた母親と一緒に逃げるも、火に囲まれてしまった。