将来「必ずやってくる」南海トラフ巨大地震では、私たちが住む東海地方など太平洋側の広い範囲で、深刻な被害が出ることが懸念されています。愛知県豊橋市には、過去の南海トラフ巨大地震でどんな被害があったのかを今に伝えるものが数多く残っています。

豊橋市民の憩いの場、豊橋公園の吉田城。1954年に再建された「鉄櫓(くろがねやぐら)」がシンボルです。

(佐藤楠大アナ)

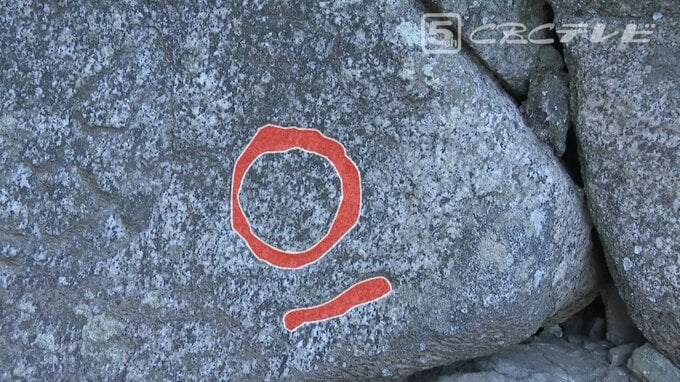

「石垣の一部に丸い印のようなものがあります。ここにもありました…四角い印が二重になって石に刻まれています」

これは「石垣刻印」と呼ばれる築城にかかわった大名や家臣の家紋、石を積んだ職人の印で、およそ60個の刻印が確認されています。そんな歴史のある吉田城と災害との関係を名古屋大学減災連携研究センターの羽田野拓己特任助教にうかがいました。

(名古屋大学減災連携研究センター・羽田野拓己特任助教)

「過去にあった南海トラフ巨大地震の一つで、1707年の宝永地震、この吉田城の鉄櫓や本丸御殿など多くの建物が大破したと伝えられている」

今後40年の間に90%もの高い確率で発生すると考えられている「南海トラフ巨大地震」。

歴史上100年から150年ほどの間隔で繰り返し発生し、そのうち、江戸時代中期の1707年に起きた「宝永地震」では、吉田城は石垣は持ちこたえたものの、鉄櫓や本丸御殿など倒壊したと伝えられています。

実は豊橋市には宝永地震だけでなく、その後の南海トラフ巨大地震でも被害があったことを今に伝えるものが数多く残っているのです。