日本で先駆けて津波避難タワーが建設された、三重県南部・大紀町の錦地区。約1500人が暮らす港町は山と海に挟まれたわずかな平地に住宅が密集しています。

古くから漁業が盛んで、錦漁港は県内有数の水揚げを誇ります。入り江にあるため、海はいつも穏やか。

しかし、近くにそびえ立つ2つのタワーがここが直面する「津波の脅威」の証です。

(名古屋大学 減災連携研究センター 鷺谷威教授)

「(津波が)入り江の奥に向かって進んできて、突き当たる場所がこの集落。勢いを持ってきますので、津波の高さや被害が出やすい傾向にある」

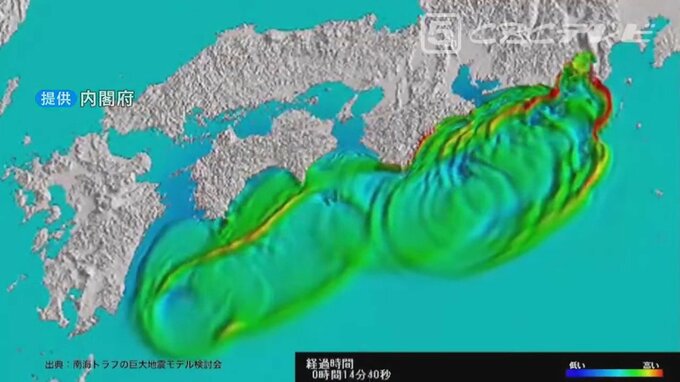

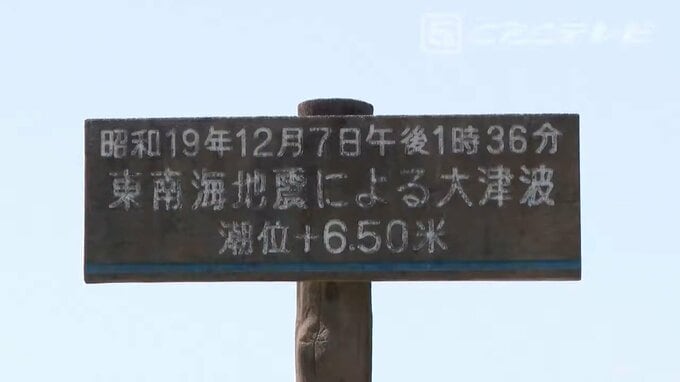

錦地区が津波に飲み込まれたのは約80年前。1944年12月に起きた昭和東南海地震です。南海トラフ沿いの熊野灘を震源とするマグニチュード7.9の地震で、強い揺れや津波によって1200人以上が死亡しました。

錦地区は当時も、港の近くに住宅が密集していました。高さ6.5メートルの津波に襲われた町は壊滅状態に。64人が死亡し、447戸が全壊しました。津波に流された男性は、あの日の光景をハッキリ覚えています。