地域づくりの担い手として期待「関係人口」とは

そうした被災地の課題を解決するため、高橋さんが目をつけたのは「地域の外の力」だ。震災後、都市と地方を繋ぐ事業を立ち上げた。

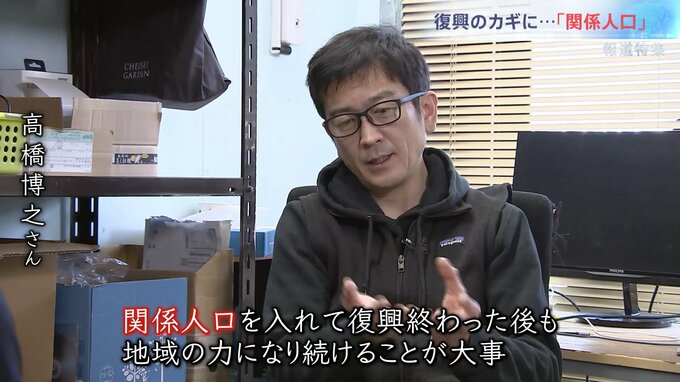

高橋さん

「活力を維持し続けるためにはどうすればいいかなと考えたときに、人口の共有だと思った。関係人口を入れて復興が終わった後も、地域の力になり続けることが大事だと思う」

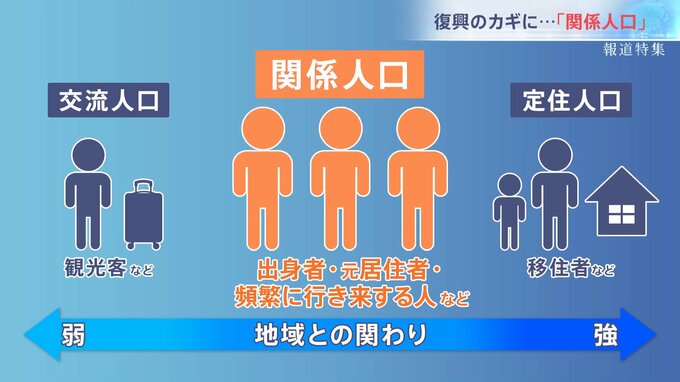

「関係人口」とは、観光に来た「交流人口」と移住した「定住人口」の間で、離れた場所で暮らしながらその地域との関わりを持ち続ける人々のこと。例えば、その地域の出身者や元居住者、その地に魅力を感じ頻繁に行き来する人などをさし、地域づくりの担い手となることが期待されている。

人口流出が課題となっている大槌町では、その関係人口を増やす取り組みが始まっている。

4年前から町が行っている「はま留学」は、大槌高校の新入生を全国から募集する取り組みだ。

埼玉県から留学 高校3年

「テレビで被災地の状況を見て、自分も何かしたいなと。大槌高校に復興研究会という団体があって、そこに入りたくて」

子どもたちの滞在先は町内の民宿や家庭で、今は県外から9人が留学している。

NPOのスタッフとして「はま留学」を手伝っている東谷いずみさん(31)は、大学進学でいったん大槌町を離れたが、地元を思い、戻ってきた。

東谷さんは親元を離れた子どもたちの生活や、地域との繋がりをサポートしている。

NPO「カタリバ」 東谷いずみさん

「留学生たちの成長や変化を作り上げたいというのと同時に、留学生が来たことで、地域にとってどういうプラスな面があったかというところも、この事業を考える上で大事にしたい。中と外の力を合わせていいものを作れるような、そんな町にしていけたらいいなと思っています」

町の魅力を知った子どもたちが卒業後も関係人口として、大槌町に関わり続けることが期待されている。

神奈川県から留学 高校1年

「大槌まつりという一大イベントが年に1回ある。そのとき毎年戻ってきて(郷土)芸能団体の活動に参加できればなと思っています」

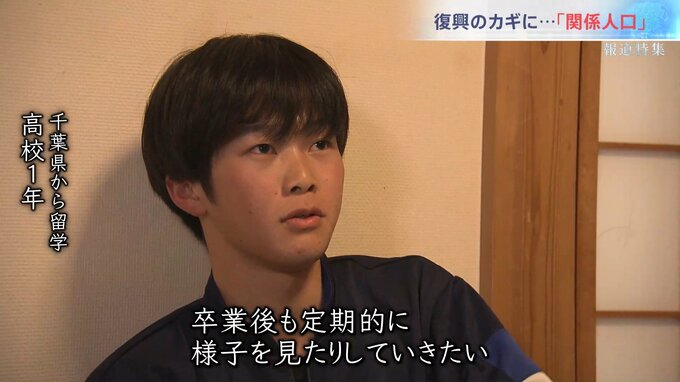

千葉県から留学 高校1年

「地域の企業と協力して、水族館を作っていく活動をやっています。卒業後も定期的に様子を見たりしていきたい」