「時間がかかりすぎると…」被災地で進む人口流出

岩手県・大槌町は津波が町を襲い、当時の人口の1割にあたる1286人が犠牲となった。

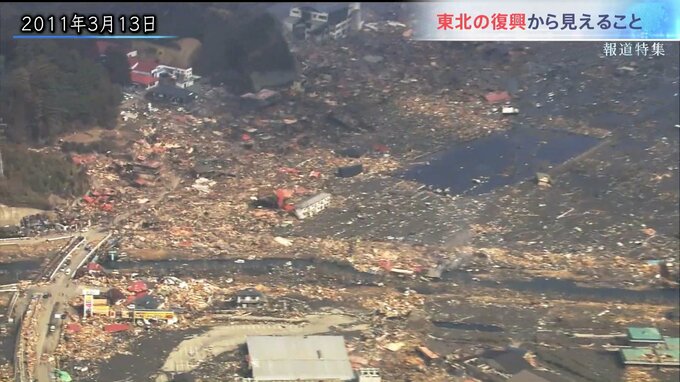

記者(2011年3月13日)

「大槌町の中心部ですが、ほとんど建物が跡形もなく崩れ落ちている様子が見えます」

14年が経ち、町は今…

山本恵里伽キャスター

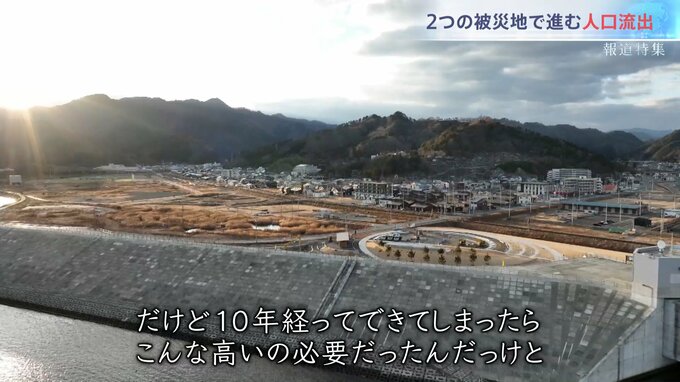

「大槌町の中心部ですけれども、比較的新しい家が立ち並んでいます。ただ一方で、空き地も結構目立つなという感じもします」

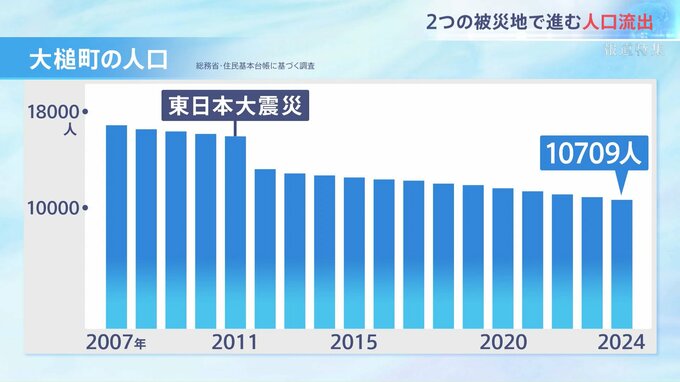

駅前も人通りはまばらだ。元々過疎化が進んでいたが、2011年以降は人口流出が加速。震災前に比べ約3割、5000人以上減った。

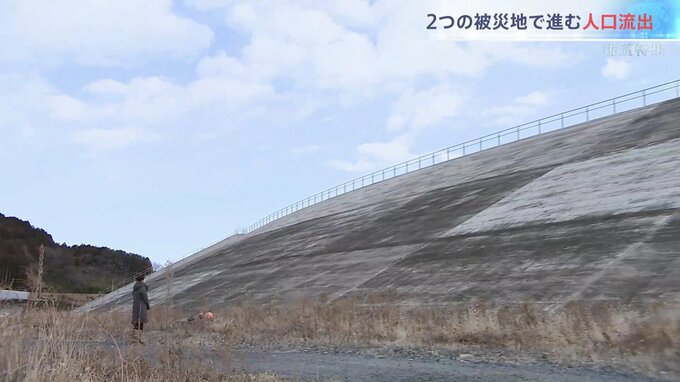

海の方へ向かうと…

山本キャスター

「防潮堤が見えてきました。実際に近づいてみると、高さ・大きさに圧倒されます。すぐ近くに海が広がっているという状況は、ここでは全く想像がつかないです」

町の中心部には高さ14.5メートル、約360億円をかけ巨大な防潮堤が造られた。

震災後、国が投じた復興資金は40兆円を超える。しかし、インフラの再建が進んだ10年を区切りに予算は大幅に縮小され、その後は原発事故のあった福島の復興が優先されている。

大槌町民

「こんな巨費を投じてもらって町は出来上がったんですけれども、住民が思っていたようにはならなかったのかもしれない」

「この辺って仕事が少なかったり、交通の便が悪かったり、若い人たちが外に出てくというのが結構多い」

被災直後、この町に支援に入っていた高橋さんは、当時の防潮堤をめぐる議論について、こう話す。

岩手・花巻市出身 高橋博之さん

「震災直後は皆さんあれだけのことがあって、恐怖心でいっぱいだったと思う。(防潮堤は)高ければ高いほどいいってアンケートに答えた人が多かったと思います。だけど10年経ってできてしまったら、こんな高いの必要だったんだっけと被災者の心も生き物で変わっていくので、そこは難しいところですね」

山本キャスター

「これだけ大規模なものが造られるとなると、相当な時間もかかりましたよね」

高橋さん

「そこも大きな問題で、とにかく時間がかかりすぎると人も会社も含めて、流出を止められなくなるという教訓です」