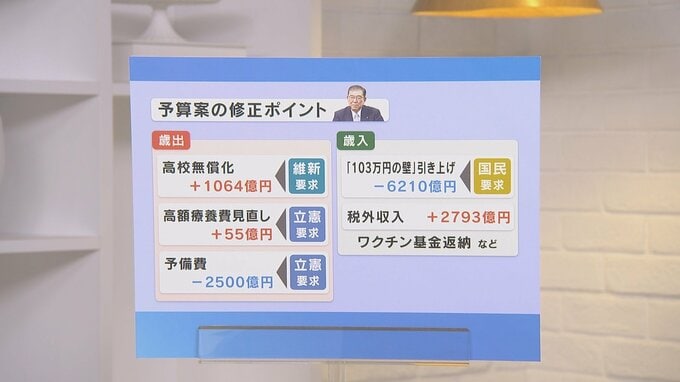

自公維で合意の新年度予算案 制約と各党の立場から「妥協の産物」に

ーー新年度予算案が衆議院を通過しました。29年ぶりの当初案修正ということですが。

野田毅 元税調会長:

ちょっと申し上げれば、全体的な制約。今の経済状況から見て暫定予算だけは絶対に避けたいというのは大前提。それは予算委員長をやっていただいてる安住さんもある程度お分かりいただいていることではないかと思ってます。時間的制約がまずあると。

それから、各党それぞれの立場で主張している。衆院選の後ですから、それに対する答えも出したいし、参院選も控えている。一つ一つ見ると整合性があるとも思えない。そんな短期間でまとまる訳がない。きちんとしたやつをやろうとすると時間がかかる。しかも政府修正になるようなことは避けないと間に合わない。結局中身はいうなれば妥協の産物でね。あるべき姿から見ると。見る角度によってはバラバラになっているという不満があちこち出てくるはずです。

高校無償化 逆に不公平との指摘も…「いずれ見直さざるを得ない」

ーー高校無償化について。維新が所得制限を外せということで、外しました。すでに私立に行っているような方も補助が出ると。

野田毅 元税調会長:

所得制限を外す是非については、すでにあちらこちらからいろんな問題も指摘されて。公立と私立とか、あるいは都市部と農村部だとか。様々な問題があるので、これだけに特化してやっていくっていうことが結果的に不公平を拡大するようなことになるんじゃないかという指摘もあります。

だから、切り口によってはやっぱり相当問題があるということだけは、引きずったまま来ているということだと思います。だからいずれ見直さざるを得ないと思います。当面今度の当初予算ではこれで行くけれども、その途中で少し時間かけて一緒に勉強しましょうねということになっているはずです。

「103万の壁」は“政策”から“政局”に 「財源がなければ結局『ばらまき』だ」

ーーいわゆる「103万円の壁」について。国民民主党は178万を要求し、揉めたのは所得制限をつけるかどうか。玉木代表は「課税最低限は生存権だからみんなに減税が行かないといけないんだ」と。だから所得制限をつけちゃいけないんだという主張ですが。

野田毅 元税調会長:

大体、生存権を所得税の世界だけで論ずること自体が、ざっくばらんにいうとナンセンスです。だって税金払ってない人には、減税したって何の意味もないじゃないですか。そもそも。だから課税最低限っていうのは、税所得なりに住民税がかかる最低の話なんで。現に住民税ではその計算でいくと、課税最低限よりも住民税非課税限度額の方が上に行ったのですよ。だから税金だけで処理しようという発想はまず成り立たないと。基礎控除とその話は全く別の話なんで。それはごっちゃになったということが大きいと思いますね。少し整理した方がいい。

それから減税額がもう桁違いということもあります。それから地方の税収との兼ね合い。地方税収も大幅に減るから、それはみんな国でカバーしろみたいな話まであるから、それはちょっと乱暴なことで…まぁそういうことで詰められてないんですね。

ーー最初は学生バイトやパートの働き控えを解消しようと。いつの間にか物価高対策の話に。参議院を控えてるからということですよね。

野田毅 元税調会長:

どちらかというと政策論より政局論の方が優先してるんじゃないんでしょうかね。物価が非常に上がっているという実感、身近な物価ほど上がってるというこの環境は、よく理解しなければいけないと。それに対する対応はすでに打つべきところは打ってきているんですよ。ガソリン関連や、電気料金の補填であったり。これだけで今まで12兆円ぐらい注ぎこんでいるんですよ。ヨーロッパ諸国は注ぎこんでないから大変な政変が起きている。で、日本は12兆円ぐらい累積で注ぎ込んできている。それがまだこのレベル。そういう意味での財源ですよ。結局、安定財源をどう確保するかという目処が立たないと、現実にはなかなか動かないと。

ーー少数与党で、野党がそれぞれ手柄を求めて要求すると、結局「ばらまき」の形になりがちなんですよね。

野田毅 元税調会長:

もちろんばらまきかどうかっていうのは、立場によって無駄かどうかの尺度が違うから何とも言えないんだけど。ただ、安定財源は全然なしで、金を給付するなり減税するなり、そっちの方ばっかりが先に行っちゃってるというのは。やっぱり財源がない使い方っていうのはばらまきだろうし。それぞれ党の立場はあるんだけど、掲げている理念と、結果的に今やってる案、つまり妥協案と比べてみると、整合性で相当欠けてるとか…あるいは逆に新たな不公平が発生してきているという問題もあると。限られた時間の中で、どうやって手を打っていくかという意味では、見かたによると思いますが…まあまあしょうがなかったということじゃないんですか。