現場の声を聞く争点型の選挙報道は姿を消し、“センキョ割”など非争点型報道が目立つ

【図表6】では、今回の衆院選で大事にすべき「争点」となるポイントや各党の公約などをそれぞれのニュース番組でスタジオのパネルやテロップなど文字情報で紹介しているのかをチェックした。

各政党や候補の側の政策を文字化して伝えたのがNHKや日テレ、TBS。一方で世論調査や街頭インタビューなどで何を重視して投票するのかを有権者側の意識を調査して伝えたのがフジ。ちなみにTBSは「vote2024」というミニコーナーで各党の政策を伝え、「voice2024」というミニコーナーで有権者の意識を伝えていた。

さらに争点で課題になっている政策についてテレビ局が「現場」を取材しているのかについてチェックした。たとえば物価高や“年収の壁”の「争点1」について、実際に埼玉などにある中小企業の現状を取材して当事者の声を紹介したケースや選択的夫婦別姓という「争点6」について、実際に同性婚カップルなどを取材して当事者の声を紹介しているのかなどをチェックし、そうしたケースでは「現場」の取材ありとしてカウントした。

そうやって検証したところ、NHK、日テレ、TBS、フジで「現場」を取材して報道した内容を見つけることができたものの数はけっして多いとはいえなかった。

筆者の現役時代の実感では、選挙関連の報道でも「現場」をいかに取材して伝えるかというのは報道記者たちの生命線だった。2012年の衆議院選挙でもフジテレビの夕方ニュース番組で「原子力」など海外のエネルギー政策について取材するなど「日替わり」で政策について現場を取材し、特集として報道していたのと比べると、“現場離れ”が加速度をつけて進行していることを痛感する。この争点の“現場”取材「なし」の番組が並んでいる状況には言葉を失ってしまう。

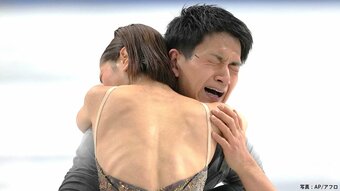

テレビというメディアの最大の特徴は、映像のはずだ。当事者の声をリアルに伝えることができるのもテレビだ。物価高でやりくりに苦慮している子ども食堂や中小企業の経営者たちや同性婚カップルなどの当事者の話を表情も含めて伝えるような報道が少なくなっている現状ではどこまでテレビで伝えられた有権者の側は問題の切実さを理解できるのだろうか。

ただ各党の公約を並べるだけであればホームページなどからの引用で済むが、短い時間でどこまで理解可能なのだろうか。こんな状況が続くようでは有権者から見た場合、テレビは自分たちのニーズに応えてくれないとして「テレビ不信」をますます招く要因になってしまう。

このようにニュース番組の選挙報道の内容を細かくチェックしてみると、「争点」についての報道が従来よりも明らかに減っている。他方で期日前投票をすればレストランなどで割引きを受けることができるという“センキョ割”などについての情報を流す「非争点型」のニュースは各局とも増えている印象だ。

センキョ割のニュースは、そうしたサービスを行っている企業や店などを取材すればいいのでニュースをつくる側から言えば「比較的お手軽なかたちで」素材にすることができる。家電量販店やスーパーの割引き、とんかつ御膳の値引き、ラーメンの替え玉や卵が無料、スーパー銭湯や遊園地の入場料割引き・・・。

今回、改めて検証してみると、民放のあるニュース番組では選挙期間中のある日の放送で「争点」などの政策に関わる報道は一切扱わず、センキョ割についての報道だけで終わらせていたケースもあった。十分な報道時間をとって「争点」も伝えているのならいいのだが、センキョ割だけを伝えるという姿勢には違和感が残る。

一方、「争点」については物価高でも年金問題、少子化対策でもエネルギー政策でも「現場」や「当事者」を映像で表現するために探すとなるとコストやエネルギーはそれなりにかかり、手間暇や事実の確認などの作業は簡単ではない。簡単ではないということを口実にして、センキョ割などのテーマを選択するような安直な姿勢になっていなければいいのだが・・・。

特に民放については広告収入の低下で経営が以前と比べて厳しくなっているのは明らかだが、それゆえに「易きに流れている」という傾向を感じる。争点についての“現場”の取材の乏しさはテレビ人たちの使命感の欠如の表れかもしれない。

選挙期間中の選挙報道の内容を見ると、ニュース番組の中では「注目の選挙区」というこれまでの相変わらずの「定番の報道」を繰り返している番組も目についた。しかも、かつては同じ局でも夕方の番組と夜の番組で別々に取材するという競争意識が強かったが最近は夕方と夜のニュースで同じ映像を使い回すリピートも目立つ。