合意形成の難しさ…“住む土地”決める判断材料を

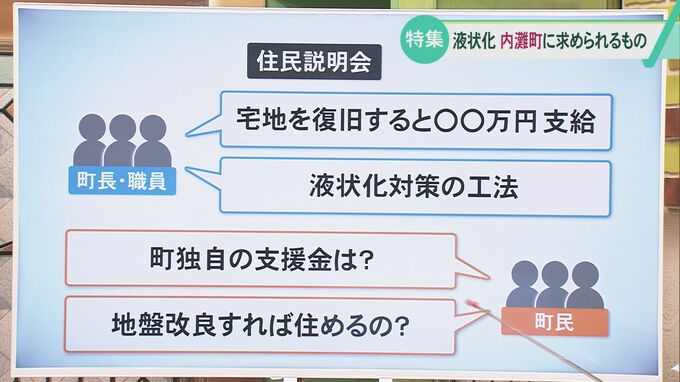

取材の中で一番気になったのが、住民と行政の対話がかみ合っていない点です。町は説明会を通じて・宅地を復旧する場合の補助額、あるいは・液状化対策の工法など制度面の説明に多くの時間を割きました。

一方で内灘町民は「町独自の支援金はないか」「そもそも地盤改良すれば住めるようになるのか」など、家を公費解体すべきか否かの判断材料となる情報を町に示してほしいようで、憤りの声も多く聞かれました。

行政と町民の合意形成の難しさについて、小林俊一准教授は、町と住民を「医者と患者の関係」になぞらえて指摘しています。

金沢大学 小林俊一 准教授

「患者の意志を尊重してそれに沿ってベストを尽くすというのが医者の立場。医者の方から私はこの手術をしたいとは話さない。地域の住民が地域の中でいろんな意見があって地域としてどうしますかという、このプロセスが難しい」

この一方、川口町長は「復旧に遅れはない」と強調します。

川口克則 内灘町長

「去年7月の線状降水帯で、津幡などで特に大きな被害出ましたよね。あの復旧は今やっているんですよ?1年後に。そういうことを考えたら決して私は遅れてないと思う。被災した皆さんにしたら1日でも早くという気持ちはよくわかります。しかと取り組んでいかないとと思う」

川口町長は8月26日に石川県庁を訪れ、県道の復旧や災害公営住宅の整備に向けて馳知事に要望しました。これで住民の声が届いたかというと疑問が残ります。

台風のため9月に延期となった岸田総理の現地視察の際は、町の姿勢を示す具体的な要望が国に直接届くような内容を期待したいところです。