日本政府に見捨てられた開拓団の壮絶な難民生活

満州で「敗戦」を迎えた人たちは、その後、壮絶な難民生活を強いられることになった。

14歳 満州開拓村からの帰還(集英社新書)より

「洗濯をした記憶がない。着がえをしようにも、他人の目から逃れる場所がない。旧兵舎の各棟に、びっしりと日本人が入っていたが、たがいの交遊がまったくなくなる。国はなくなり、ひとりひとりが身を守るほか、生きる道はない。皮をはがれて赤裸の『因幡の白兎』のような生活になる」

難民生活は「女狩り」に怯える日々でもあった。澤地さんも、ソ連兵に襲われそうになったという。日本政府に見捨てられたと感じた。一家が引き揚げ船で日本に戻れたのは、1年ほど経ってからだ。

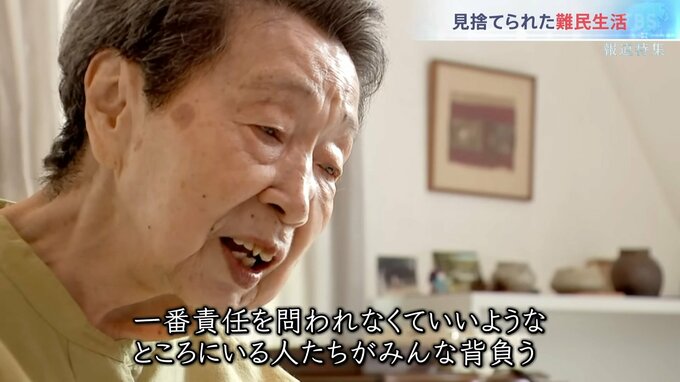

澤地久枝さん

「1年ちょっとの難民生活は、私を変えただろうと思う。やっぱり難民生活はつらいもんですよね。発疹チフスというのがすごく蔓延して、これで大勢の人が亡くなりました。子どもも死んだし大人も死んだ。国が何か間違えた大きなことを決めるときには、弱いところへみんなしわ寄せが来る。今も変わってないと思います。一番責任を問われなくていいようなところにいる人たちがみんな背負う。戦争もそうだし、負けるというのもそういうことだと思う」

戦後、澤地さんは東京の出版社で働きながら夜間学校に通い、早稲田大学の夜間部に進学した。戦争については特に考えず、語ることもなかった。

――戦争を自分の中で考える、中心になっていった経緯は?

澤地久枝さん

「早稲田の学生のとき、戸塚の映画館で『きけ、わだつみの声』という映画を見た。戦争について私はよく考えてこなかったけれど、こんなに戦争を疑って、嫌で、戦争に行きたくないと思った人たちがいて、しかも死んでいる。私は映画館の階段を落ちるほど衝撃を受けた。それから変わった」

自身の無知を恥じた澤地さんは戦争に正面から向き合い、多くの本を書き記した。澤地さんが反戦を訴えるようになったのは自然な流れだった。

澤地久枝さん(1981年)

「男も女もみんなで力を合わせていくことで、戦争を防ぐことができるだろうと思います」

しかし、時代は徐々に変わっていく。憲法を変えろとの声が一方で出るなか、「戦争放棄」などを謳った憲法9条を守るため、澤地さんは作家の大江健三郎さんらとともに「九条の会」を発足させた。

安保関連法には、当時の安倍政権の姿勢に危機感をおぼえ、国会前での反対集会を呼びかけた。

澤地久枝さん(2015年・当時84歳)

「『アベ政治を許さない』。この言葉の中には、私たちが怒っている、許せないと思っている全ての思いが込められている」