終戦特集「戦争と文学」です。カメラの前で初めて、親族の自決を明かした澤地久枝さんと、4000人以上の元兵士らから「聞き書き」をしてきた保阪正康さん。2人の作家が「新しい戦前」にしないために伝えたいこととは。

戦争の悲惨さを語り継ぐ“言葉の力”

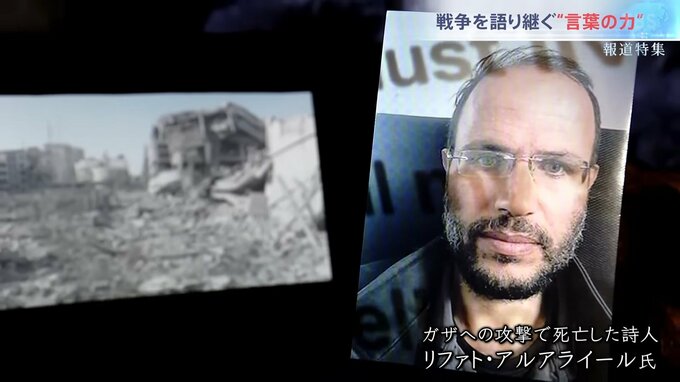

戦争の悲惨さを伝える「言葉の力」が改めて注目されている。世界各地で反響を呼んでいるのが、パレスチナの詩人たちが読んだ詩だ。

日本でも、詩を特集した雑誌が異例の重版となった。6月には、東京でその詩の朗読会が開かれた。

「おなまえ かいて」

詩:ゼイナ・アッザーム

訳:原口昇平

朗読:斉藤とも子

あしに おなまえかいて、ママ

くろいゆせいの マーカーペンで

ぬれても にじまず

ねつでも とけない

インクでね

あしに おなまえかいて、ママ

ふといせんで はっきりね

ママおとくいの はなもじにして

そしたら ねるまえ

ママのじをみて おちつけるでしょ

あしに おなまえかいて、ママ

きょうだいたちの あしにもね

そしたらみんな いっしょでしょ

そしたらみんな あたしたち

ママのこだって わかってもらえる

あしに おなまえかいて、ママ

ママの あしにも

ママのとパパの おなまえかいて

そしたら みんな あたしたち

かぞくだったって おもいだしてもらえる

あしに おなまえかいて、ママ

すうじは ぜったい かかないで

うまれたひや じゅうしょなんて いい

あたしは ばんごうに なりたくない

あたし かずじゃない

おなまえが あるの

あしに おなまえかいて、ママ

ばくだんが うちに おちてきて

たてものが くずれて

からだじゅう ほねがくだけても

あたしたちのこと

あしが しょうげんしてくれる

にげばなんて どこにもなかったって

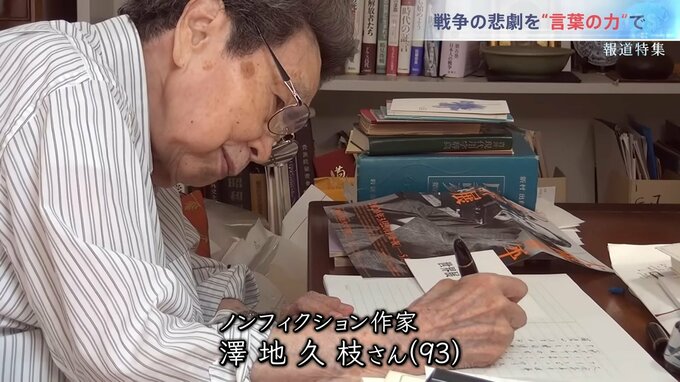

「言葉の力」を使って戦争の悲惨さを伝える作家がいる。

戦中、そして戦後を書き続けてきた、澤地久枝さん。9月で94歳になるが、今も万年筆を手に原稿用紙に向かっている。

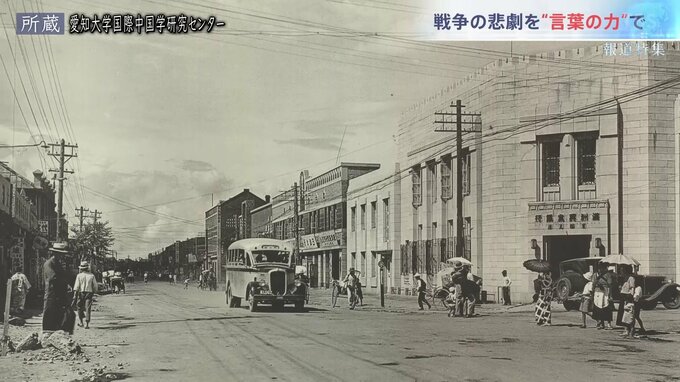

澤地さんは東京で生まれ、4歳のときに家族で満州に渡った。

終戦を迎えたのは満州の吉林。14歳の頃だった。

ノンフィクション作家 澤地久枝さん

「これは大馬路というメインストリート。バス通学だからこれはよく覚えてます。皆さんは満州にいろんな理想を求めてとか言ってたけど、我が家の場合は、親子3人が何とか食べていくために母が判断をして、それで満州に行った」

1931年の満州事変によって日本は中国東北部を占領し、満洲国とした。国策により、多くの人たちが開拓団として日本から送り込まれた。

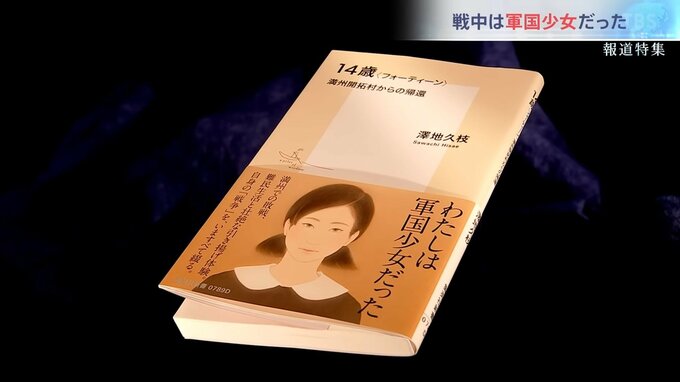

少女時代の戦争の記憶を澤地久枝さんは本に綴っている。

14歳 満州開拓村からの帰還(集英社新書)より

「特攻出撃の直前、死を前に青年たちののこした声が放送された。最後に『ゆきます』と口ぐちに言う。少女はひどく感動し、自分もかならずあとにしたがうと死んだ隊員たちに誓った」

澤地久枝さん

「私はそれがドラマだとは思っていない。実際に出ていった男たちがラジオに吹き込んでいると思っている。この人たちはこのまま行って、『ゆきます』と言って死んだなと思ったら、自分も同じように死ななければならないと思うような女の子だった」

――戦争にのめり込んでいく軍国少女というんですかね

澤地久枝さん

「時代というものは怖いと思う。いかに酷いか。時代の空気の中で女の子は影響を受ける。男の子も影響を受けたんじゃないですか」

終戦間際、ソ連が満州に侵攻する頃には、通っていた学校は野戦病院になっていた。食事担当を命じられた澤地さんは、おむすびを作って各病室に配った。

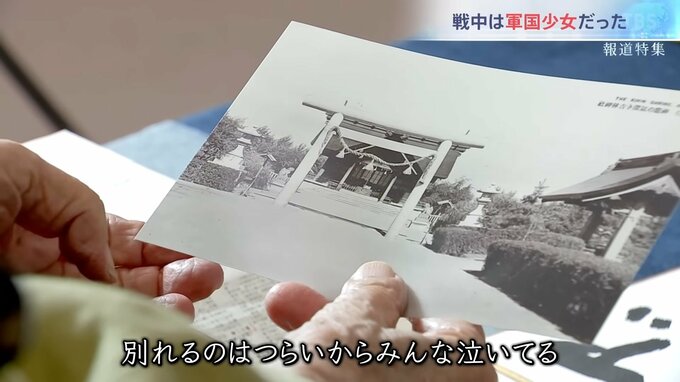

そして8月15日、終戦の日。吉林の神社で野戦病院の「解散」を告げられたという。

澤地久枝さん

「教官だった軍医殿が訓示か何かをして、『今日でこの隊は解散する』と。別れるのはつらいからみんな泣いてる。私はここから衛生兵と一緒に我が家へ歩いていた。そしたら、ぱっと見たことのない旗。今思えば、青天白日旗がぱっと出されて『日本負けた』と言われた。中国の子たちも日本語が達者だから、『日本負けた』と言われてびっくりするわけ。そんなこと予想もしていないから」