漁船も“人間レーダー”として徴用され戦地へ

宮城県石巻市雄勝町に戦争前、漁船に乗せてもらったという人がいます。

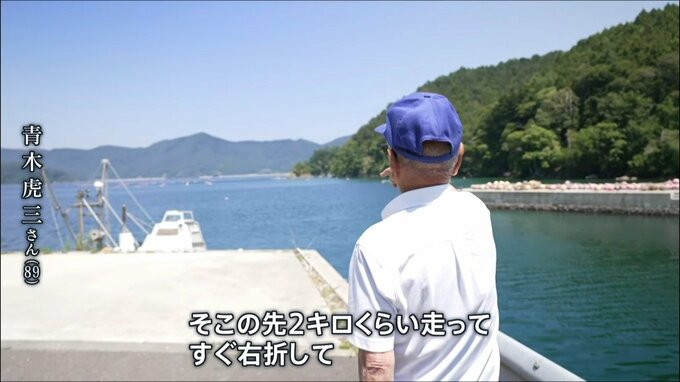

青木虎三さん(89)

「シーズン始めの出漁の前に航海の安全と大漁を祈願して、そこの先2キロくらい走ってすぐ右折して」

ところが、戦争が始まると漁船は徴用され港からいなくなりました。漁船の主な役割は、近海でアメリカ軍の接近を監視すること。いわば“人間レーダー”です。

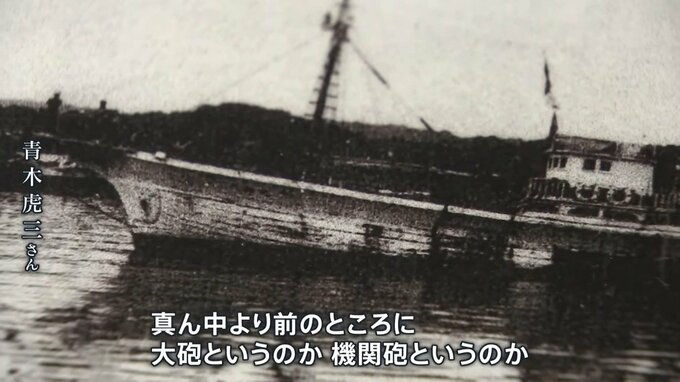

ある時、港に戻ってきた漁船を見ると見慣れないものがついていました。

青木虎三さん

「真ん中より前のところに大砲というのか、機関砲というのか、大砲の小さいやつだね」

でも、そんな装備は何の役にも立たず、攻撃されれば漁船はひとたまりもありません。

同じ町でも監視ではない任務に就いた漁船もあります。

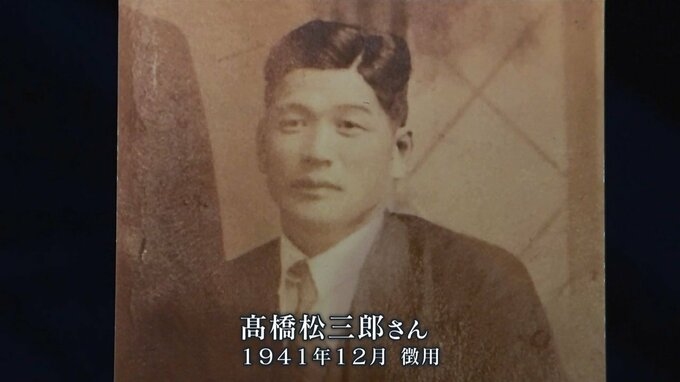

カツオ漁船の船長だった髙橋松三郎さんは1941年12月徴用され、戦争が始まるとすぐ西太平洋、当時のトラック諸島へ向かいます。カツオ漁船で軍事物資を運んだのです。

しかし9か月後、帰国のために乗った船が沈められ、松三郎さんは亡くなりました。

松三郎さんの息子 髙橋洋治さん

「親父が徴用されたのは2歳未満。親父に抱かれた記憶もない」

父親の記憶がない息子。

一方、戦死の報せを受けた母親は、夫の死をすぐには受け入れられませんでした。

松三郎さんの息子 髙橋洋治さん

「お袋にしてみれば『死んだはずはない』。『親父だけなぜ帰ってこないのか』って言って捜し回ってあちこち訪ねている」

“船乗りが海で死ぬにしても、この死に方は違う“。そんな思いが浮かびます。

松三郎さんの息子 髙橋洋治さん

「国は道を誤ったと思う、今は。なんで無謀な戦いをしたんだろうと」