今後追加で保育人材が必要となる要因

今後保育所の利用者数は減少することが見込まれている。

利用者数が減少すれば、今後必要となる保育士数も減るはずである。

待機児童の大幅な減少や人口減少による定員割れも指摘されるなか、なぜ保育士不足がいまだ叫ばれるのだろうか。

現状においても保育士の有効求人倍率は全職種平均と比べて高い水準であり、保育業界では人材不足が続いているが、今後さらに保育人材が必要となる要因として以下の3点が挙げられる。

(1) 職員配置基準の改正

2024年度に制度創設以来76年ぶりに、4・5歳児の職員配置基準(こどもの数に対する保育士の数)が、30対1から25対1へと改善された。

3歳児の職員配置基準もあわせて20対1から15対1への改善が図られ、今後は1歳児の職員配置基準についても6対1から5対1への改善が早期に進められる予定である。

これにより、最低限必要な職員数が、4・5歳児と1歳児でこれまでの1.2倍、3歳児については1.33倍になる。

(2) こども誰でも通園制度の創設

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(2024年6月成立)により、全てのこどもの育ちと子育て家庭を支援するために「こども誰でも通園制度」が創設された。

0歳児から2歳児の約6割はいわゆる未就園児であり、保育所等において全てのこどもや家庭への支援強化を行っていく場合、それらのこどもたちをサポートするための人材が必要になる。

(3) 特別な配慮を必要とするこどもたちへの支援

全てのこどもの育ちを保障する保育の充実には、特別な配慮を必要とするこどもたちへの支援も含まれる。

こども家庭庁「保育所等における障害のあるこどもの受入れについて」(2024年12月5日公表)では、各市区町村で、おおむね障害のあるこども2名に対し保育士1名の配置を標準とするよう明記されている。

保育所等における障害のあるこどもや医療的ケア児の受入れは増加しており、ニーズに応じた丁寧なサポートを行うためには、人材が今後さらに必要となることが見込まれる。

こども家庭庁の市区町村に対する調査では「少子化に伴い児童数は減少しているが、支援の必要な子が増加していることから、保育士の確保の必要性が非常に難しい(政令指定都市・中核市以外の市)」といった回答もあり、多様なニーズに応じた丁寧な支援を行っていくためには、保育人材が今以上に必要となる。

保育人材不足がもたらす問題

保育人材が確保できないことによって、どのような問題が生じるのだろうか。こども家庭庁の保育所等の人材不足の状況についての調査結果をもとに、保育士不足がもたらす問題について考えてみよう。

図表は、人材の不足感を感じる保育所等に対して、どのような場面で不足感を感じているかをたずねた結果である。これをみると、「職員の休暇取得の調整」が第1位となっている。

適切な休暇が取れなければ、職員の疲労の蓄積につながり、保育における安全性や質を確保することは難しくなる。

また、そのような人手不足による疲労蓄積や業務負担の増加は、現役保育士の離職にもつながる。

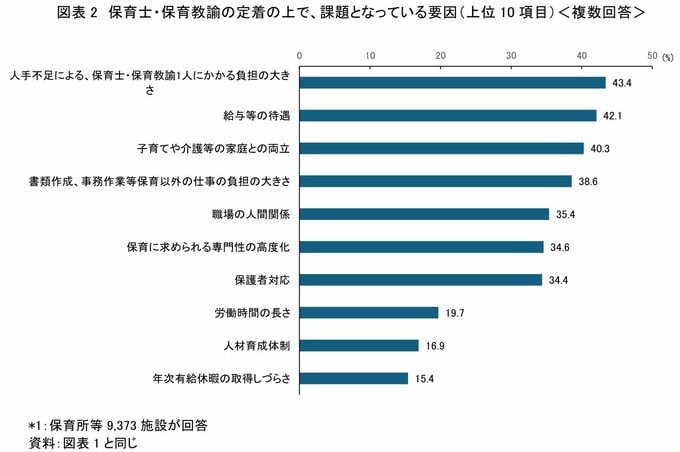

同調査によれば、保育所等において保育士定着の上で課題となっている要因の第1位は「人手不足による、保育士・保育教諭一人にかかる負担の大きさ」である。

さらに、保育士が確保できなければ、保育所等の施設は利用定員数どおりの人数を受け入れることができず、その保育所を利用したい保護者やこどもが通園できなくなる可能性がある。

こども家庭庁の2025年度「保育所等関連状況取りまとめ」によれば、2025年4月時点で待機児童がいる自治体に対して待機児童を解消できなかった要因についてたずねたところ、「保育人材の確保が困難だったため、利用定員数の見込みを達成できなかった」が最も多い。

これらのことから、保育人材の確保は最優先課題といえるだろう。

より多様な観点から人材確保へ向けた対策を

長らく量的な待機児童対策が中心であった保育政策が、細かなニーズに応じた対応や質の確保と向上を中心とした政策へ舵を切ったという点で、今、大きな転換期を迎えている。

重要なことは、全てのこどもや家庭への支援、質の確保・向上へ向けた政策と、それを支えるための保育人材確保へ向けた対策がバランスよく進むことである。

保育人材の確保をめぐる状況は、想像以上に複雑である。こども家庭庁「保育政策の新たな方向性」では、民間給与動向等を踏まえた処遇改善や各保育所等の人件費率等の見える化、ICTによる業務改善などが挙げられている。

それらに加えて、保育人材確保のための3つの課題を提示したい。