あなたの企業が標的になる

企業のシステムが突如停止し、画面に身代金を要求するメッセージが表示されるような事態は、決して他人事ではない。

実際に、国内の大手飲料メーカーでは基幹システムが停止し出荷業務が滞る事態が発生した。

また、大手物流企業では受発注システムが機能不全に陥り、取引先企業や一般市民にまで影響が波及した。

医療機関では電子カルテシステムが暗号化され診療に支障をきたし、教育機関でも授業運営に混乱が生じるなど、その影響は社会インフラ全体に及んでいる。

これらの攻撃の正体が、ランサムウェアと呼ばれるマルウェアだ。

マルウェア(malware)とは、「malicious(悪意のある)」と「software(ソフトウェア)」を組み合わせた造語で、悪意のあるソフトウェアの総称である。

ランサムウェアはその一種で、コンピュータ内のファイルやシステムを暗号化して使用不可能にしたうえで、復旧と引き換えに身代金(ransom)を要求する。

これは単なるITトラブルではない。事業継続を脅かし、顧客の信頼とブランドを一瞬で失墜する大きな経営リスクである。

事実、その脅威は年々深刻さを増している。

警察庁の発表によると、2025年上半期におけるランサムウェアの被害報告件数は116件にのぼり、半期ごとの件数としては過去最多タイを記録している。

さらに、被害を受けた企業のうち約3分の2を中小企業が占めており、大企業だけでなく、あらゆる規模の組織が標的となっている実態が浮き彫りになった。

また、情報処理推進機構(IPA)が発表した「情報セキュリティ10大脅威 2025」においても、「ランサムウェアによる被害」は組織編で5年連続の第1位となっており、その脅威が社会全体にとって極めて深刻なレベルに達していることを示している。

ここでは、その脅威の実態に迫り、我々が取るべき道筋を提示することを目的とする。

なぜ企業の防御網は突破されるのか?

堅牢なはずの企業システムが、なぜ容易に侵入されてしまうのか。

その背景には、攻撃者の手口が巧妙化・多様化している現実と、防御する側に「想定外の穴」が存在するという、二つの側面が複雑に絡み合っている。

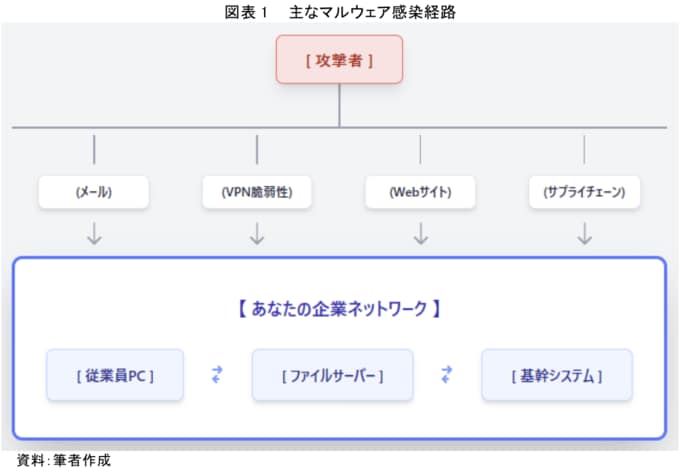

攻撃の糸口は、単純なウイルス付きメールだけではない。

VPN機器の脆弱性、信頼している取引先、さらには何気なく閲覧したウェブサイトまで、あらゆる場所が侵入口となり得る。

攻撃者は、企業の防御網の中で最も弱い一点を執拗に探し、そこから内部へと侵食してくるのである。

1)巧妙化する侵入経路

マルウェアの主な侵入経路は以下の通りである 。

まず最も古典的かつ依然として最も多い感染経路がEメールである。

業務連絡や取引先を装ったメールに添付されたファイル(請求書や見積書を偽装したWord/Excelファイルなど)を開かせたり、本文中のURLをクリックさせたりしてマルウェアに感染させる。

近年では、過去に実際にやり取りしたメールの文面を悪用する「Emotet」のような、極めて真偽を見分けがたい手口が猛威を振るった。

次に、リモートワークの普及に伴って主要な標的となっているのがVPN機器等の脆弱性である。

社外から社内ネットワークへ接続するためのVPN(Virtual Private Network)機器において、公開されている機器のソフトウェアが古いまま放置されていると、その脆弱性を突かれて直接ネットワーク内部に侵入されてしまう。

さらに、自社のセキュリティ対策が強固であっても油断できないのがサプライチェーン攻撃である。

取引先や子会社など、関連するセキュリティの甘い組織を踏み台にして侵入する手口で、信頼している相手からの連絡やデータ送信の機会を悪用し、相手の警戒が緩みがちな心理を巧みに利用する。

加えて、一般的なウェブサイトが改ざんされ、閲覧しただけでマルウェアに感染する「ドライブバイダウンロード」攻撃や、偽の警告画面を表示して偽のセキュリティソフトをインストールさせる手口などもある。

2)企業の活動を蝕むマルウェアの正体

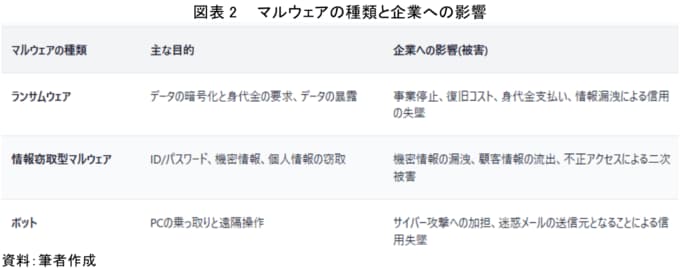

ひとたび内部への侵入を許すと、マルウェアはその種類に応じて様々な破壊活動を開始する。特に企業にとって脅威となるのは、以下のマルウェアである。

中でも企業の活動に最も致命的なダメージを与えるのがランサムウェア(身代金要求型ウイルス)である。

サーバーやPC内のファイルを勝手に暗号化し、使用不能な状態にしてしまう。そして、その解除(復元)と引き換えに、高額な身代金を要求する。

近年では、データを暗号化するだけでなく、事前に窃取した機密情報を「暴露する」と脅迫する「二重恐喝(ダブルエクストーション)」が主流となっており、たとえバックアップからシステムを復旧できたとしても、情報漏洩という深刻な事態に直面する。

また、PCに保存されたID・パスワード、メール情報、機密文書といった価値のある情報を盗み出す情報窃取型マルウェア(Emotet、スパイウェア等)も大きな脅威である。

盗まれた認証情報は、さらなる不正アクセスや他のシステムへの侵入に悪用される。

感染しても目立った症状が出ないことが多く、気づかないうちに長期間にわたって情報を盗まれ続けるケースも少なくない。

さらに、感染したPCを攻撃者の意のままに操れる「ゾンビPC」に変えてしまうボット(遠隔操作ウイルス)にも注意が必要である。

これは、他の企業へのサイバー攻撃の踏み台にされたり、迷惑メールの大量送信に悪用されたりすることで、自社が「加害者」になってしまうリスクをはらんでいる。

そして、これらの技術的な脅威に加え、最も根本的な原因となっているのが、「人の脆弱性」である。

OSやソフトウェアの更新を怠るといったシステム管理の不備はもちろん、「自分は大丈夫」「うちのような中小企業は狙われない」といった過信や、不審なメールに対する警戒心の欠如、単純なパスワードの使い回しといった従業員一人ひとりのセキュリティ意識の隙間こそが、攻撃者に絶好の侵入機会を与えている。

これら一つ一つの穴が、堅牢なはずの企業の壁を崩壊させる要因となる。

攻撃者は、もはや特定の企業を狙うのではなく、インターネット上で無差別に脆弱な「穴」を探し、見つけ次第攻撃を仕掛けてくる。

つまり、対策を怠っていること自体が、最大のリスクとなっている。