特定在留カードとは何か

2024年6月に「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」が成立・公布された。これにより「特定在留カード」が創設された。この特定在留カードについて考察する。

(1) 特定在留カードの概要

特定在留カードとは、マイナンバーカードとしての機能が付加された在留カードである。特定在留カードの交付申請資格を有するのは、住民基本台帳に記録されている中長期在留者、または特別永住者と規定されている。

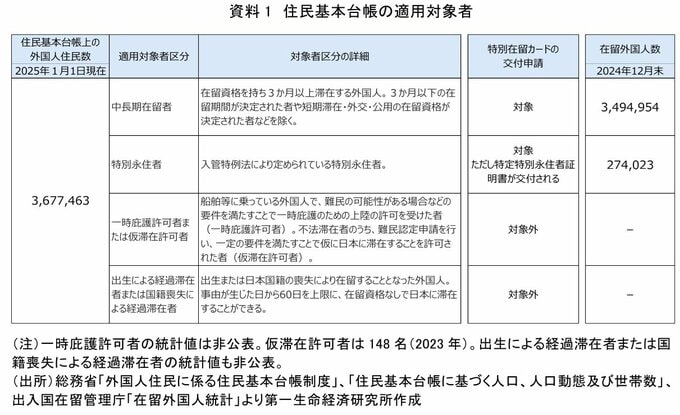

ここで住民基本台帳制度が適用される対象者についてもう少し詳しく見てみる。

中長期在留者や特別永住者のほかにも一時庇護許可者など、住民基本台帳制度が適用される対象者がおり、2025年1月1日時点でその総数は368万人である。

これに対して、今回の特定在留カードの交付申請資格があるのは前述のとおり中長期在留者および特別永住者であり、2024年12月末時点ではそれぞれ349万人、27万人、合わせて377万人となっている。

2026年6月までに、いつから交付申請が可能なのか政令で公表される予定だが、現時点では未定である。

したがって、現時点での在留外国人の増加状況に鑑みれば、交付申請可能となった時点でその申請資格を持つ外国人は、377万人と同等かそれ以上になると考えられる。

(2) 特定在留カード創設の経緯

次に、特定在留カード創設に至った背景を確認する。2018年12月に「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立・公布され(2019年4月1日施行)、特定技能制度が創設された。

この制度により将来的に外国人の増加が見込まれ、在留状況・雇用状況・社会保険加入状況の3分野における外国人の情報を一元的に把握し連携させる必要性が認識された。そこで制度の創設とともに、個人識別番号検討規定が設けられた。

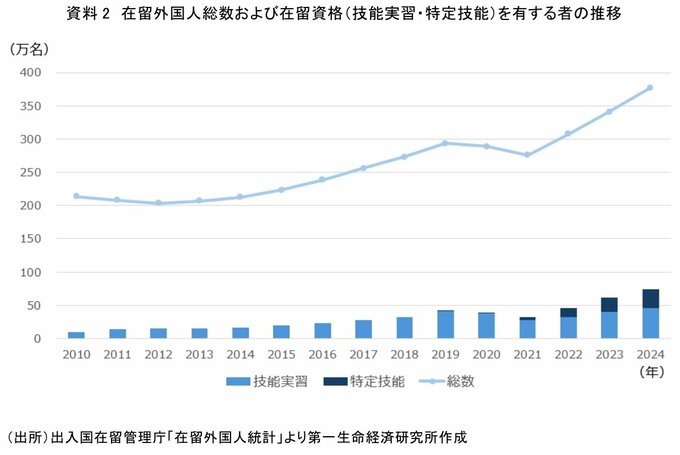

ここで、特定技能制度創設時に見込んだ在留外国人の増加について、実際の状況について見てみる。

特定技能制度と、その後制度的に接続することとなる技能実習制度が創設された2010年以降の在留外国人数、および在留資格のうち技能実習と特定技能を持つ外国人数の推移を見ると、特定技能制度が開始された2019年以降、コロナ禍で技能実習の人数が一時的に減少したものの(2020年および2021年)、それ以降は特定技能と技能実習とを合計した人数は増加している。

2024年12月末時点では74.1万人、また在留外国人総数に占める割合は19.7%と、最も多い永住者(91.8万人、24.4%)に次ぐ規模になっている。

(3) 特定在留カードの特徴

前節で確認した在留外国人数の増加の見通しから、個人識別番号の具体的内容の検討が開始され、冒頭に述べた特定在留カード創設に至ったものであるが、本節ではその特定在留カードの詳細を確認する。

なお、特別永住者の場合には、特定特別永住者証明書の交付申請対象となるが、本章では特定在留カードに絞り確認することとする。

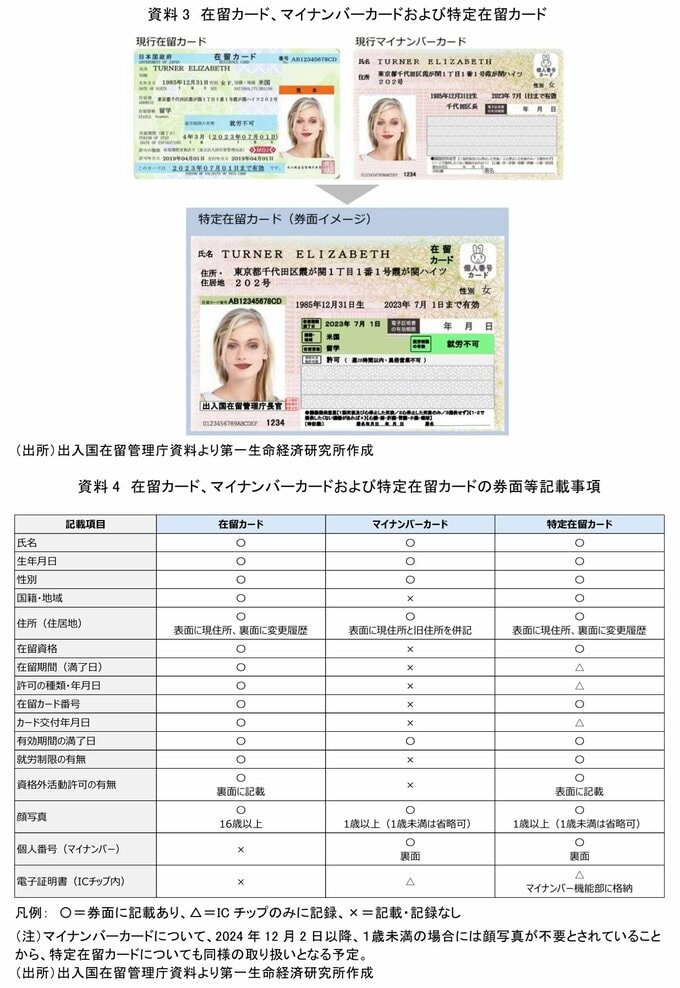

特定在留カードの主な特徴を、在留カードとの差異を確認することで捉える。

まず、特定在留カードの裏面にマイナンバーが記載される。また、在留カードの券面記載事項が簡略化され、在留期間、許可の種類および年月日、在留カードの交付年月日の記載がなくなり、ICチップにのみ記録される。

特定在留カードの創設により手続きが一元化される。現行の在留カードは、在留資格に応じた有効期限が設定され、その更新には地方出入国在留管理局で手続きを行う必要があった。

他方、マイナンバーカードの有効期限も在留期間満了日までであるが、市区町村の窓口で有効期間変更手続きを行う必要があった。

だが、今回の法令改正によりこの手続きが一元化され、特定在留カードは地方出入国在留管理局で更新することが可能になる。在留外国人の利便性が向上することが期待される。

なお、特定在留カードの取得は義務ではなく任意であり、創設後も、在留カードとマイナンバーカードを別々に所持することは可能である。この場合、手続きの一元化の対象外となり、更新にあたってはそれぞれの窓口で手続きを行う必要がある。

顔写真の表示も変わる。現行の在留カードでは16歳未満は顔写真が表示されないが、特定在留カードでは16歳未満でも顔写真が表示されることになる(ただし、1歳未満は除く)。本人確認の精度向上が期待される。

以上のような特徴を持つ特定在留カードが導入されても、現行の在留カードはその有効期限まで使用が可能とされている。

なお、特定在留カードを希望しない場合でも、新たな様式の在留カードが交付される。この新様式は、特定在留カードからマイナンバーの記載を除いた内容となる。

この制度改正、とりわけ行政手続きの一元化により、在留外国人の利便性が大幅に向上することが期待されている。

特定在留カードを巡る課題

次に特定在留カード創設に伴い、現時点で想定される課題を考察する。なお、前章に引き続き特定在留カードに絞って確認する。

まず、特定在留カード創設に伴い、その申請は任意であることから在留外国人は以下の選択肢を持つことになる。なお、いずれの場合でも、住民登録した在留外国人にマイナンバーは付与される。

(a)特定在留カードを取得

(b)在留カードとマイナンバーカードをそれぞれ取得

(c)在留カードのみ取得(マイナンバーカードは取得しない)

これを踏まえ、想定される主な課題について確認する。

(1) 複雑な失効ルールへの対応

例えば、特定在留カードを紛失した場合、マイナンバーカード機能は失効するが、在留カードとしての効力は維持される、という部分失効が起こる、とされている。

現段階では、この複雑な失効ルールを技術的に実現するための具体的な仕組みについて、詳細は明らかにされていない。

もっとも、マイナンバーカードのICチップには、公的個人認証や券面事項、自治体ポイントなど複数の機能領域を安全に区分して搭載する構造がすでに導入されており、情報領域を分離して管理すること自体は技術的に可能であると考えられる。

したがって、技術的制約というよりも、制度間の整合性と運用設計が課題となろう。

すなわち、在留カード情報を所管する出入国在留管理庁と、マイナンバー情報を管理する地方公共団体情報システム機構(J-LIS)という異なる管理主体の間で、失効や再交付、認証結果を正確に同期させ、行政窓口や関連システムで即時に反映できる仕組みを整備することが求められる。

特定在留カードの導入にあたっては、こうした制度横断的な情報管理・失効制御を含む統合的な制度設計が不可欠である。

(2) 特定在留カードそのもののセキュリティ強化

現行の在留カードとマイナンバーカードは、それぞれ異なる高度な暗号化技術を使って偽造を防止している。特定在留カードでは、これら2つの異なるセキュリティ技術を1枚のカードに組み込む必要があると考えられる。

それぞれが正常に機能し、互いに干渉しないよう調整することが求められるだろう。また、外国人の身分証明書は、不正入国や身元詐称などの目的で悪意ある者に狙われやすく、偽造、複製、改ざんの対象となるリスクが高い。

特定在留カードは、従来の在留カードに対する偽造手法とマイナンバーカードに対する偽造手法の両方に対応できる防御機能を、1枚のカードで実現することが求められる。

(3) 行政窓口職員への周知・教育

本章の冒頭に記載したとおり、在留外国人は3つの選択肢を持つことになる。したがって、新設される特定在留カードに関して、制度説明や外観・機能に関する職員への情報提供が求められる。

また、特定在留カードおよび在留カードに関する手続きは出入国在留管理庁、マイナンバーカードに関する手続きは各市区町村で行うことになる。このため行政機関によっては担当職員が複数の手続き方法を習得する必要がある。

(4) 制度理解・啓発・普及に関する課題

特定在留カードの普及に向けては、対象となる在留外国人(2024年12月末時点で約377万人)に対して、その制度概要について多言語で説明していくことが求められる。

筆者としては、「やさしい日本語」の活用も求めたい。また、交付申請は任意であることに伴い、選択肢が3つとなること、それぞれ手続きが異なることについても分かりやすく案内する必要があるだろう。

システム障害等が発生した際にも多言語や、やさしい日本語でのサポートが求められる。

※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 総合調査部 政策調査G 次長 宍戸 美佳