交流と関係の間の「谷」、交流から定住への「細い橋」

地方自治体では各個の実情に沿った移住政策が推進されているが、関係人口や二拠点居住の取り組みは、なお手探りの段階にある。

自治体の現場からは、関係人口の定義が不明瞭で施策化に苦労すること、移住対応で手一杯なこと、定住や税収への効果が不確実であることを指摘する声も聞かれる。

自治体としては観光を入口、関係人口を中間段階として位置づけ、最終的に住民票の移動により移住定着へつなげたいという意図も伺える。

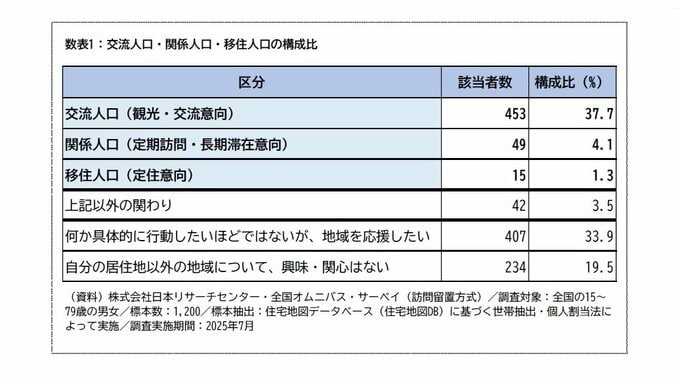

ニッセイ基礎研究所が総合調査機関・日本リサーチセンターの全国社会調査(訪問留置法、n=1200、住宅地図データベースによる世帯抽出・個人割当、2025年8月実施)のデータを用いて、交流人口(観光・交流)、関係人口、移住人口を意向者ベースで可視化したところ、地域との関わり意向をもつ人々は、交流人口(観光・交流意向)が全体の約4割、関係人口(定期訪問・長期滞在意向)が約4%、移住人口(定住意向)が1%台に留まることがわかった。

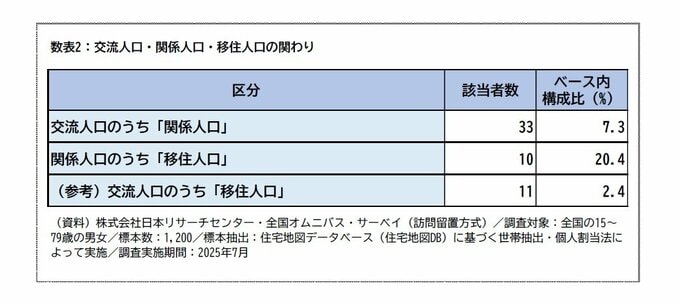

さらに、交流・関係・移住人口の重なりを整理すると、交流人口と関係人口の間には有意な関連が見られるものの、その規模は小さい。他方、関係人口と移住人口の重なりは中程度であった。

それでは、この結果をどのように読み解けばよいだろうか。

まず見えてくるのは、観光などによる地方との交流拡大が必ずしも人と人との関係化を生むとは限らないという現実である。

交流人口は地域への関心を開く入口として重要な役割を果たすが、データを見る限り、その多くは一過的な接触にとどまり、関係の深化には十分に至らない可能性が高い。

一方で、関係人口が移住人口と一定の関連を持つことが確認され、関係を深めることが移住と結びつく可能性が示唆された点はポジティブな兆しである。

しかし同時に、関係人口の母集団の小ささがボトルネックとなっており、数の制約が移住への連鎖を阻む構造も見え隠れする。

さらに、これまでのヒアリング結果にあった様に、たとえ関係人口が増加しても、教育を始め、仕事・医療・交通など生活基盤がある程度整わなければ、持続的な移住には結びつきにくい。