外国人問題が過熱した背景

本稿では、複数要因の重なりとして背景を整理する。この問題は、客観的事実に基づき定量化できるものではなく、有権者の主観により様々な要素(既存の政治への不満や他の争点)の中で、取捨選択されていくものだからである。

ただ、有権者の関心が、どのような経路を辿って外国人問題に向かっていったのか、それを類推することはできる。

例えば、国民的な合意形成のないまま進む政策があり、物価高騰で国民生活が苦しくなり将来不安が高まる中で、表面化し始めた政策上の課題に国民の不満が向けられたと、整理することもできるのではないだろうか。

1 燻り続けた火種~合意形成がないまま進んだ外国人政策~

日本の外国人政策は、短期・ローテーション型の受け入れから長期・定着型の受け入れへと変わってきている。

その政策転換の流れを決定づけたのは、本格的な外国人労働者の受け入れ拡大を決めた2018年の入管法改正(出入国管理及び難民認定法改正)であったと思われる。

この改正では、アベノミクスで経済が浮揚する中、深刻化する人手不足対策として、建設・造船など14業種(2025年時点で16業種)における外国人労働者の受け入れを決めた。

その際に創設された特定技能制度では、2号資格において在留期間の制限をなくし(更新可能)、有為な外国人材を本格的に定着させる方向へと政策の舵を切っている。

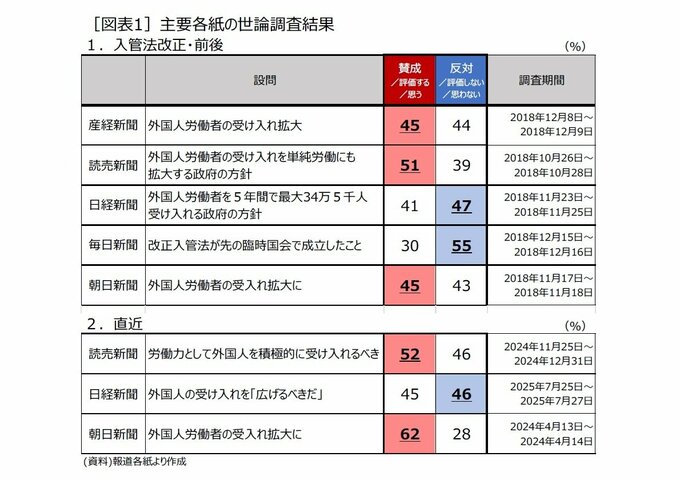

ただ、当時の世論調査をみると、経済的な必要性から外国人労働者の受け入れ拡大を容認する層と、外国人の急増で地域住民との摩擦が生じることを懸念する層の間で賛否が拮抗し、世論が2分された状態が確認される。

この状況は、直近の世論調査でも大きく変わっていない。

今回の参院選前後の世論調査を見ると、朝日新聞の結果にみられるように労働者としての側面では肯定的に受け止められる一方、生活者としての側面を含む、外国人との包括的な設問の立て方を採った読売新聞や日経新聞の結果をみると、賛否が拮抗している様子を確認できる。

これらの結果を踏まえれば、外国人の受け入れに賛成か・反対かの二元論で語る場合には、潜在的に議論が過熱しやすいという状況があったと言える。