3|Z世代の「意識高い系」ラベルに潜む誤解~「意識が高い」正体は「利他に過ぎる姿勢」のこと

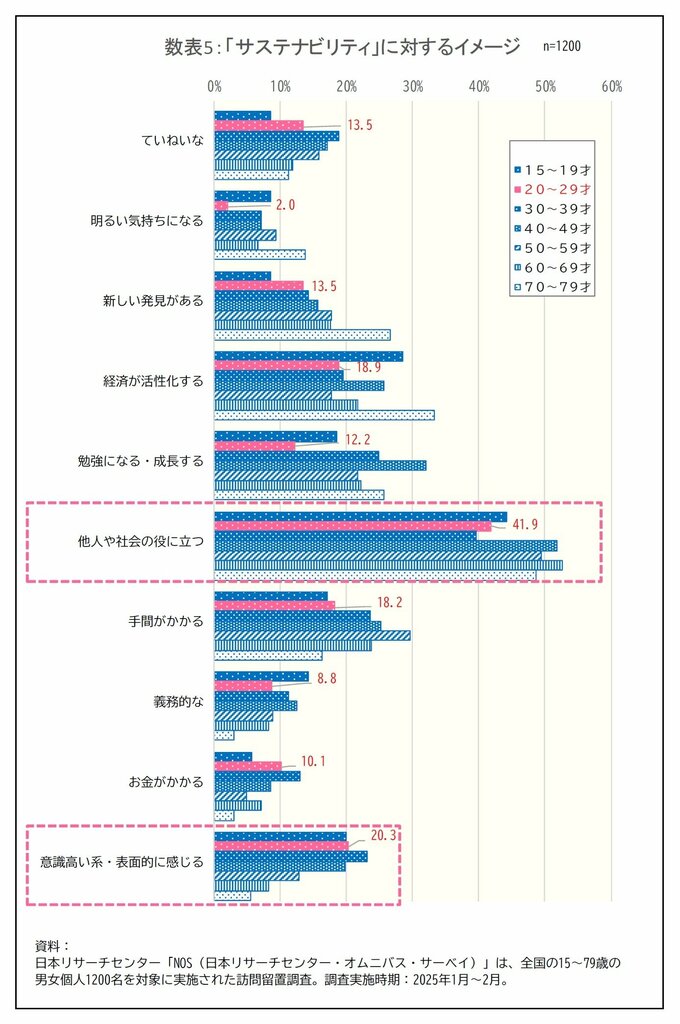

その一方で、同じく日本リサーチセンターの社会調査によれば、「サステナは意識高い系・表面的」と答えた割合は、20代で20.3%と最多となっている。

確かに全年代で最も高いが、逆に言えば約8割はそうは考えていない。アンケート調査のためハロー効果(自分を良く見せて回答する傾向)の影響はあるかもしれないが、他世代より高いとはいえ、突出して高いわけではない。

巷やメディアで語られる「若者にとって、サステナビリティ行動は「意識高い系」と評する」構図は、このデータを見る限り実態を正確に反映しているとは言い難い。

また、社会心理学の先行研究によれば、Z世代のみならず、日本社会の特徴として「やりすぎた利他」に厳しい文化であることが示されている。

たとえば、寄付や分配で「全部をあげる」といった極端な行為は、善意であっても相手に好意的に受け止められにくい。つまり「(一般的な慣習を超えて)良いことをしすぎると逆に嫌われる」という意識があると言われる。

こうした日本人に根差した意識的背景を踏まえると、Z世代がサステナ行動をためらうのは、軽薄さや無関心ではなく、むしろ周囲から「やりすぎ」と思われることへの「恐れ」だとも考えられるだろう。

さらに注目したいのは、サステナビリティに対する性別や世代ごとのイメージや動機づけが異なる点である。

たとえば、40代以降で約半数が持つのは「他人や社会の役に立つ」という利他的な印象だ。

加えて、30代以降で高まる「勉強になる・成長する」、高齢層で多い「新しい発見がある」といった前向きな評価が世代的な特徴であるが、Z世代では相対的にいずれも低位に留まる。

このことは、サステナビリティ政策・施策の設計・実施・浸透という観点で、性差・世代差を踏まえたアプローチが必要であることを示唆している。

特に、サステナビリティ訴求にありがちな、「(自分以外の)〇〇〇のために」という、ピュアな利他的訴求は、逆にZ世代には届きにくい可能性を示唆しているとも言えるだろう。