Z世代とサステナビリティの関わりの実態

1|Z世代は学びと知識量では先頭を走る~日本で初めての「SDGs教育世代」

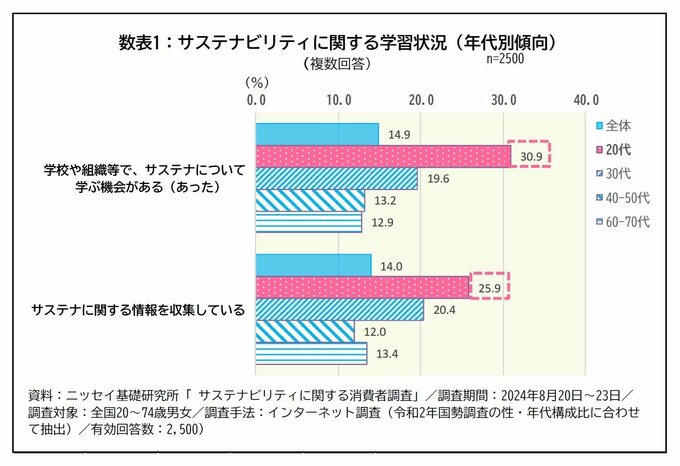

ニッセイ基礎研究所の2024年の調査によれば、学校などでサステナビリティやSDGsについて学んだ経験があると答えた割合は、Z世代(20代)で30.9%と全体平均14.9%の2倍以上にのぼり、最も高い数値となった。

また、日常的に情報を収集している割合も25.9%と、他世代を上回る。このデータを見る限り、サステナビリティの「学び」と「知識量」では、Z世代が先頭を走っていると言える。

2017年に改訂された現在の学習指導要領では、初めてSDGs(持続可能な開発目標)の理念が正式に盛り込まれた。

この改訂により、総合的な学習(探究)の時間などを通じて、小学校から高校まで一貫して持続可能性を学ぶ機会が制度として整ったことになる。

その結果、Z世代のうち、2000年代前半以降に生まれた後期層は、小・中・高のいずれかの段階でSDGs教育を受けてきている。

さらに、Z世代の後進となるα世代(アルファ世代/2010年代初頭~2020年代半ば生まれ)は、小学校入学時点からSDGs教育を受ける「完全SDGs教育世代」である。

データを見ても、Z世代は他世代に比べてサステナビリティに関する学習経験や情報収集の頻度が高いことが際立っており、教育を通じて「知識としての持続可能性」を理解する基盤は、確かに築かれていると言えるだろう。

Z世代のサステナ行動を考える上で、この教育背景は大前提となる。

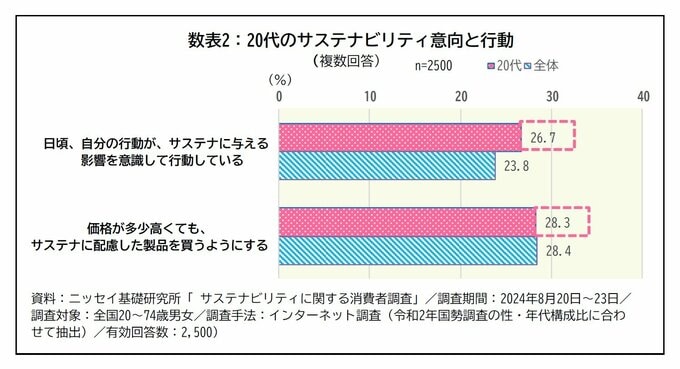

また、「自分の行動がサステナビリティに与える影響を意識している」は26.7%と全体より高く、「価格が多少高くても配慮した製品を選ぶ」は28.3%で全体とほぼ同等であった。

この結果をみる限り、「若者は意識ばかりで実際には行動しない」という通俗的な見方は、少なくともデータからは立証できない。

消費者行動の観点では、知識を持つことと、それが日常の購買や行動に結びつくことは別問題であり、教育で得た知識がどのように価値観や行動へと影響しているのかを見極める必要があるだろう。

なお、このギャップの背景には、経済的な要因もあると考えられる。20代は就業初期の社会人が多く、給与水準も高くはないため、支出を伴うサステナ行動にはどうしても慎重にならざるを得ないという側面はありそうだ。

ただし、それだけでこのギャップを完全に説明できる訳ではなく、さらに、文化的・社会的要因や意識といった側面も合わせて考慮していく必要があるだろう。