基準未達企業の対応状況

上場維持基準を下回った企業は、上場廃止を回避するために様々な対応を迫られる。企業が選択し得る対応状況は大きく分けて4つの方向性に整理できる。

(1)上場維持基準への適合

最も基本的な対応は、本来の上場維持基準を満たすべく経営改善を進めることである。

具体的には、業績の向上を通じた時価総額や純資産の拡大、コーポレートガバナンス体制の強化、さらには株主還元の充実を通じて投資家の評価を高め、流通株式時価総額や株価水準を引き上げる取り組みが挙げられる。

(2)市場区分の変更

次に、基準未達の内容によっては、より緩やかな基準が設定されている市場区分への移行を選択する企業も想定される。

特に、プライム市場の基準を下回った企業によるスタンダード市場への移行が典型例である。実際、プライム市場の基準未達企業67社のうち63社はスタンダード市場の基準に適合している。

また、グロース市場で時価総額基準を満たさない26社のうち14社がスタンダード市場の基準に適合していた。このことは、多くの企業にとって市場変更が上場廃止回避の有力な選択肢であることを示している。

ただし、市場区分の変更はおよそ半年の期間を要するため、自社の状況や経営戦略を踏まえ、早めの判断と準備が必要である。また、市場区分ごとの特徴や自社との相性を十分に見極めることも欠かせない。

(3)他取引所への重複上場

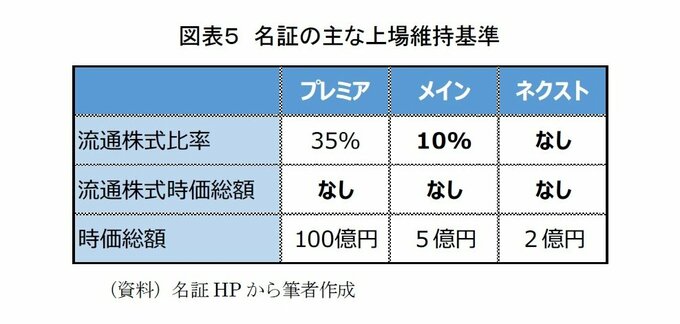

第三の対応策として、東京証券取引所に上場しつつ、名古屋・札幌・福岡といった地方取引所に重複上場する手段がある。

地方取引所は東証に比べて上場基準が緩やかであり、たとえば東証で問題となりやすい流通株式時価総額基準が設けられていない場合や、流通株式比率の基準が低めに設定されている場合がある。

そのため、重複上場を行えば、仮に東証で上場廃止となったとしても、「上場企業」としての地位や投資家との接点、さらには資金調達の場を維持できるというメリットがある。

東証上場企業のうち、名証・札幌・福証に重複上場している企業数の推移を見ると、重複上場企業数は2023年まで10社前後で推移していたが、2024年には22社と倍増した。

2025年も8月20日時点で同水準の22社が確認されている。この結果からも、東証の上場維持基準見直しを契機に、上場廃止リスクに備える動きが強まっていることがうかがえる。

もっとも、このような重複上場は、東証が市場再編を通じて目指す「上場後も企業に成長を促す仕組み」とは必ずしも整合的ではない。ただ、企業にとっては上場基盤を保持しつつ将来的な成長に備える手段として選択される場合もあると考えられる。

(4)非公開化

第四の対応策は、上場を維持せず、あえて株式市場から撤退して非公開化を選択するケースである。

非公開化は、証券取引所で株式を売買できない状態とすることで、上場に伴う費用や開示書類作成等の負担を軽減し、経営の自由度を高めることを目的とする。

2024年末時点の東京証券取引所の上場企業数は3,842社と、前年から1社減少した。上場企業数が減少に転じるのは、東証と大証が経営統合した2013年以来初めてである。

その背景には、MBO(経営陣による自社株買収)や親子上場の解消などを通じた非公開化の増加も影響していると考えられる。実際、2024年に上場廃止となった企業は94社と、前年から33社増加した。