「賃上げ」してもシニア世代には届かない

世帯の高齢化によって、家計全体の所得形成能力が低下していく圧力が強まるのならば、それに対するカウンターパワーとして、現役世代(特に若年・中堅層)の所得を増やすことが必要になる。これは、現在の賃上げ促進がそれと整合的な流れである。

すでに、春闘交渉では、2023・24年度、そして2025年度も高い賃上げ率が妥結している。家計全体でその効果はどのくらい浸透しているのだろうか。

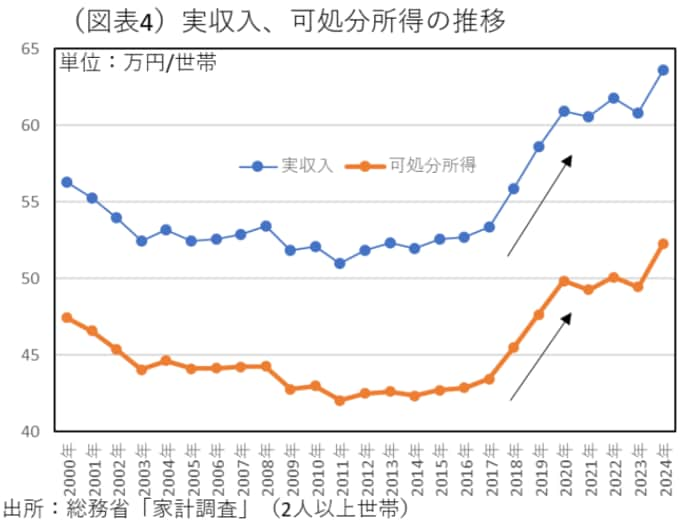

2024年の「家計調査」では、2人以上世帯の実収入は前年比4.6%の増加、可処分所得は前年比5.6%の増加になっている。

時系列では、2018年頃から家計所得が増加するような展開になっている。この点だけみると、無職世帯の増加などの構造問題は、何ら影響がないように見えてしまう。

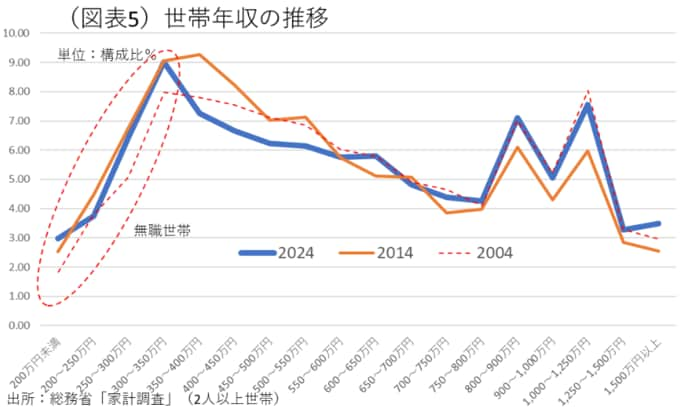

仮説としては、賃上げで所得が増える勤労者世帯と、その恩恵が乏しい無職世帯の二極化が進んでいるとみることができる。その点を確認するために、家計の所得分布を調べると、中高所得層は予想外に上方シフトしていた。

簡単に言えば、年収400〜750万円の階層は割合が低下して、750万円以上の中高所得層はその割合が10年前に比べて高まっている。

これは、新卒者から定期昇給の恩恵を受けやすい50歳代までが賃上げの恩恵に与っている結果であろう。10年ごとの変化で確認すると、2024年の所得分布は、20年前の2004年くらいまで中高所得層の割合が戻っている。

反対に、年収400万円未満の約3割の世帯は、過去20年間であまり所得分布が変わってこなかった。おそらく、この3割は多くが無職世帯によって占められていて、物価上昇によって著しく購買力を低下させている階層になるのだろう。

しばしば「経済格差」と呼ばれる問題は、海外では新自由主義的な激しい競争の副作用によって生じたものとされる。

日本では、そうではなく、高齢化によって稼ぐ機会を喪失したシニア層が増えてしまったせいで低所得世帯が多く発生したのであろう。

政治の世界は、「給付金か?減税か?」という議論になっているのは、家計の中で所得形成の機会から疎外された人々があまりに多くなったせいであろう。

だから、賃上げにはあまり関心を示さずに、彼らのうちいくらかが給付金・減税だという議論になびいてしまうのだろう。

そう考えると、今、必要なのは高齢化した無職世帯をどう経済的に豊かにしていくかという問題になる。

ひとつは、就労機会をもっと広げて年齢によって差別的な扱いをせず、所得を増やせる機会が得られるようにすることだろう。

わが国では、公的年金制度に在職老齢年金の仕組みがあって、65歳以上が十分な月収で働くことを阻害している。

仮に、シニアが働く場合に、20〜50歳代が働くようなフルタイム労働の条件を課すると、時間的・肉体的にも制約が大きいかもしれない。報酬に関しては、働き方の条件を緩くして成果だけで報酬を支払うかたちの雇用形態があってもよいと思える。

政府は、65歳までの雇用延長を軸にして、シニア雇用者の雇用維持を考えているが、しぶしぶ雇用延長を受け入れている企業の場合は、60〜64歳までの報酬を大きく切り下げるだろう。そうした扱いを受けている人が、60〜64歳になって活躍できるとは到底考えにくい。

むしろ、在籍型出向のようなかたちで、50歳代から職場を変えて、自分の能力に合ったところで適切な報酬をもらいながら働く方が65歳以降のモチベーション・アップにつながるだろう。

おそらく、今の日本には、労働者のボリュームゾーンが高齢化している現実を、先々で変革しようとする準備がほとんどできていないと思う。

これでは、人口が高齢化しながら、家計の所得形成力を高めることはできないだろう。近視眼的な経済政策論は早く切り上げて、高齢化が進む日本における新しいシニア労働のあり方を議論しなくてはいけないはずだ。

(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 経済調査部 首席エコノミスト 熊野英生)