「高齢者は働き続けるべき」という価値観

以前から、日本では、高齢社会を迎える時期にシニアになっても健康状態が維持できる限りは働くべきだという価値観が、政府関係者や有識者から流布されてきた。

しかし、高齢期になってもずっと働き続けるという価値観は実行されたのであろうか。

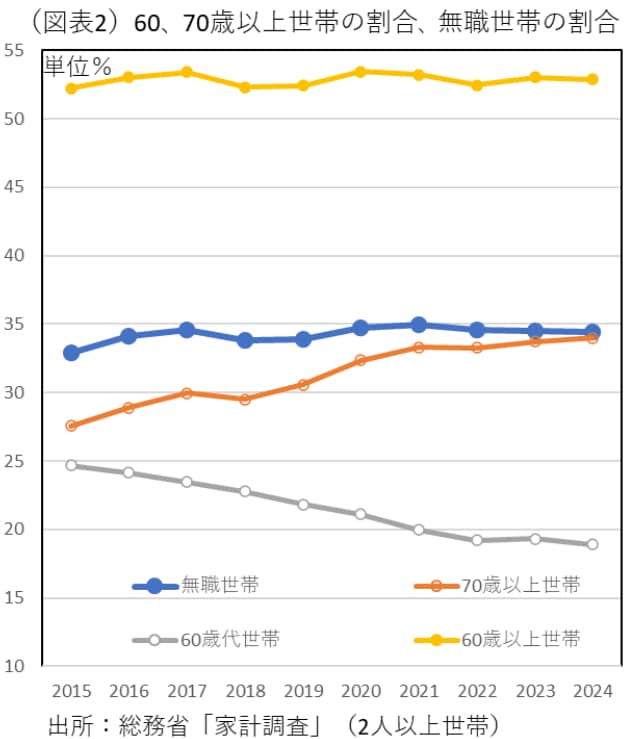

「家計調査」の世帯主60歳以上の割合と、世帯全体の無職世帯比率は連動しているようにみえる。やはり、60歳以上の割合の上昇は、家計の所得形成能力を低下させて、マクロの消費市場の成長力を大きく制約していくのであろうか。

国立社会保障・人口問題研究所の将来推計(2025年)では、世帯構成(総世帯)における60歳以上の割合は、2024年45.9%から、2030年47.5%、2040年51.7%、2050年53.1%へと高まる予想になっている。

もしも、70歳以上人口の増加に伴って無職世帯が徐々に増えていくとすれば、有業率は低下して、家計の所得形成能力も下がっていくことになりかねない。

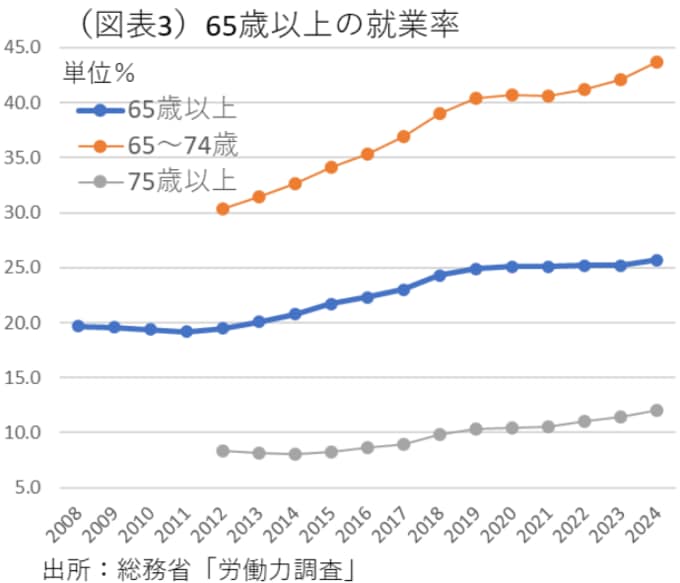

就業に関する厳密なデータとして、総務省「労働力調査」の個人別の就業率の推移をみると、65歳以上の人口では就業率が2019〜2024年にかけて頭打ちになっている。

年金不足を訴えるシニア層は、それを補うために働くという選択をそれほど増やしてはいないのだろうか。

興味深いのは、65歳以上の就業率を、65〜74歳と75歳以上の内訳に分解したとき、その両方のクラスターで就業率が上昇していたことだ。

複雑な話になるが、2つの内訳では就業率が上がっているのに、両方を合算した65歳以上の就業率がそれほど上がらないのは「数字のマジック」のような理由がある。

2つの内訳は上昇していても、就業率が低い75歳以上の割合の方が高まると、総体としての就業率は上昇しないことが起こる。

つまり、75歳以上になって引退する人の割合が高まるというウエイト効果の下押しによって、65歳以上全体の就業率は頭打ちになってしまうのだ。

もしも、こうした減殺効果を打ち消そうとするのならば、75歳以上の就業率の上昇ペースを引き上げなくてはいけないことになる。そこには、高齢になっても働き続けることを優遇する税制のインセンティブが必要になる。