あまり知られていない事実として、70歳以上世帯の急増がある。

「2025年問題」と言えば、医療・介護負担が増えることをイメージする人は多いが、高齢化とともに無職世帯がじわじわ増加していることには気付きにくい。

無職世帯の増加は、家計の所得形成力を低下させて、新しい経済格差を生じさせる。政治がばらまきに走るのも、そうした構造変化の影響があるからだろう。

団塊世代が70代に突入

最近は、研究者の間でも構造問題について分析することが少なくなった。構造問題とは、人口動態の変化などによって経済体質が変わっていくことを指す。

本稿では、消費市場にスポットを当てて、主に総務省「家計調査」(2人以上世帯)のサンプルを使い、そうした構造変化の一端を切り取ってみることにする。

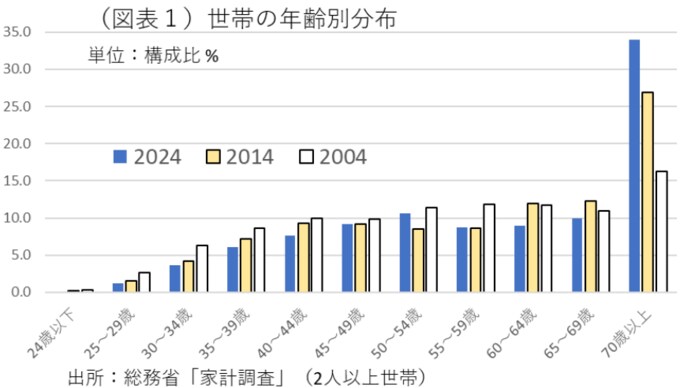

まずは、世帯構成の変化である。「家計調査」の世帯主年齢別の構成比はどうなっているのだろうか。少し詳細に、5歳ごとのクラスターで構成比の変化を2024年、2014年(10年前)、2004年(20年前)でみてみた。

すると、一番ウエイトの高かった年齢層は、70歳以上であった。70歳以上の割合は2024年34.0%を占める。これは全体の約3分の1という大きさだ。2004年16.3%→2014年26.9%→2024年34.0%と著しく増加している。10年前の60歳代は今よりももっと多かった(構成比24.2%)。

そこには、1947〜1949年生まれの団塊世代が、9〜18年前は60歳代であったという要因がある。団塊世代は、現在は76〜78歳、つまり70歳以上に移行しているために、世帯のボリュームゾーンもそこに移ったのだ。1世帯当たりの消費額は、世帯主の加齢とともに小さくなる。

「家計調査」では、2024年の70歳以上の消費支出は、月25.3万円になる。2014年の60歳代の消費支出は月29.6万円だったから、▲14.6%ほど小さくなっている計算になる。これは、人口高齢化に伴ってマクロの消費支出を縮小させる圧力になっている。

おそらく、団塊世代の人々は、60歳代のときには働いていた人も多かっただろう。彼らも、10年を経て70歳以上になると、就労を止めて無職世帯(年金生活世帯)となり、消費支出を減らしていくことになっていると考えられる。無職世帯の割合は、2004年24.5%→2014年32.7%→2024年34.5%と段階的に増えている。

これまで「2025年問題」とは、団塊世代が全員75歳以上の後期高齢者層に移り、医療・介護の必要性が高まるライフステージを迎えて、そうした社会保障費が膨らむことを指していた。

筆者は、「もう1つの2025年問題」として、消費市場の成長力が衰えることを心配している。75歳以上の人口が増えて、加齢に伴って彼らの消費支出が減っていくことが、マクロの消費市場を成長しにくくさせる。

現在、インバウンド消費が急成長していて、こうした問題が見えにくくなっているが、いずれ団塊世代がさらに年齢を重ねることで、日本人の消費市場が縮小する圧力がより自覚されてくるだろう。