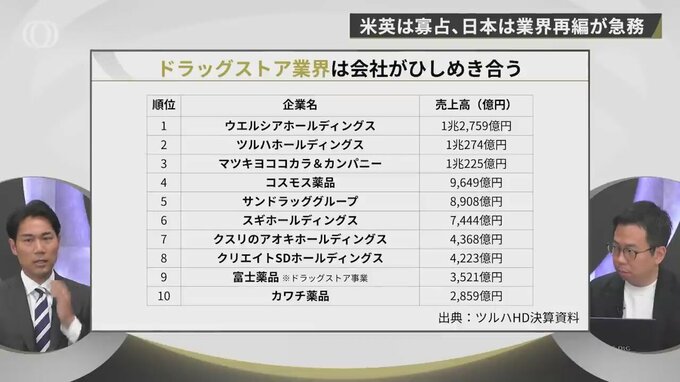

ドラッグストア業界、日本は再編進むべき

日本のドラッグストア業界の現状を国際比較すると、再編余地の大きさが浮き彫りになります。

「イギリスはブーツという会社が市場の半分以上を占めています。アメリカに行くとCVSとウォルグリーンズの2つで市場の半分以上を占めています。それに対して日本は、トップ5社の売上高を足し合わせてようやく市場の半分に達します」と時国氏は説明します。

日本の分散した市場は、今後の合従連衡により大きな変化を遂げる可能性があります。

「もし企業数が今後減るとしたら、1/5から2/5まで企業数が減るかもしれない。そうなってくると、仮にセクターの伸びが0だったとしても、それだけで1社あたりの売上は増えていきます」

さらに、企業の統合は単なる売上増加だけでなく、利益率の向上にもつながります。

「事業規模が大きくなることによってサプライヤーに対する交渉力が上がって、利益率が上がります。それから本社機能などコストも、店舗ごとに分散されるようになり、これもまた利益率を上げる要素になってきます」

伝統業界にも成長ドライバーはある

業界再編に加えて、時国氏はドラッグストア企業に2つの重要な成長ドライバーがあると指摘します。

1. 調剤薬局市場の獲得

「従来、処方箋をもらって病院の隣にある“門前薬局”に行き、10分くらい待って薬をもらって帰るという動線でした。しかしドラッグストアで薬がもらえるというのは、まだあまり気づかれていません」と時国氏は説明します。

ドラッグストアでの調剤には、消費者にとって明確なメリットがあります。

「アプリでピッとやったら、自分の家の近くのドラッグストアで、ほぼ並ばずにパッともらって帰れます。さらにドラッグストアはいろんなものを置いているので、体調が悪い時に便利です。お弁当も売っているし、ポカリスエットもあったり、いろんなものが置いてあります」

経営面でも大きなメリットがあります。

「門前薬局は賃料がすべてP/L(損益計算書)に乗ってきてしまいますが、ドラッグストアの中で新たに調剤を始めると、元々借りている店舗の中でできるので、追加の不動産コストがかかりません。そのため利益率が高くなり、薬剤師さんに高い給料を払いやすくなります」

この市場の規模は想像以上に大きいと時国氏は指摘します。

「調剤薬局の数はコンビニの数と同じくらいあるんです。コンビニのマーケットを奪うと言われたら『うおっ』となると思いますが、薬局も同じくらいの数があるので、それを奪っていくのは実はすごく大きな売上の向上につながります」

2. スーパーマーケット市場への進出

「ドラッグストアは加工食品などをすごく安く売れるんです。なぜなら、薬と化粧品で高い利益率を出せているので、加工食品は安く売れるんです」と時国氏は説明します。

この戦略はドラッグストアならではのビジネスモデルを活かしています。

「安い加工食品を買いに来た客が、レジに向かう途中に利益率の高い薬や化粧品が置かれていて、ついでに買ってしまう。一方、スーパーマーケットは逆のことができません。ライセンスの問題で薬を置くことができないからです」