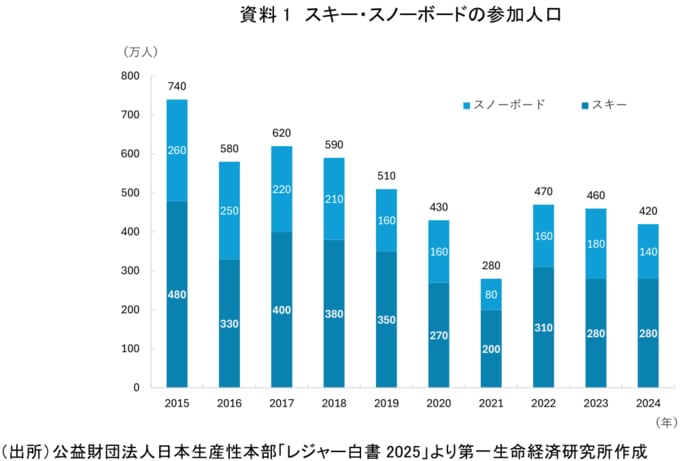

スキー・スノーボード人口420万人待望のスキーシーズンが間近

気象庁が2025年9月22日に発表した寒候期予報によると、この冬(12~2月)の気温は全国的にほぼ平年並みで、降雪量は北日本と東日本の日本海側はほぼ平年並み、西日本の日本海側で平年並みか多い、との見通しが示されている。

年々減少してきてはいるが、スキー・スノーボード(以下、スキー)を楽しむ420万人にとって、待望の冬が到来する。

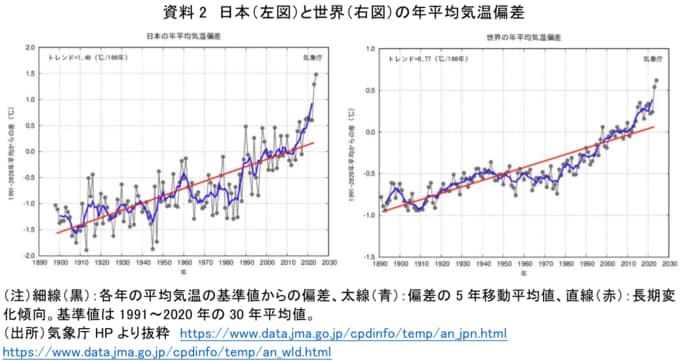

一方で、気温の上昇傾向は変わらない。2024年の日本の平均気温の基準値(1991~2020年の30年平均値)からの偏差は+1.48℃で、1898年の統計開始以降、最も高い値となっている。

長期的には100年あたり1.40℃の割合で上昇しており、世界の同0.77℃の上昇に比べても高い実態にある。

また、国連環境計画(UNEP)が2025年11月に公表した「Emissions Gap Report 2025」によると、今後10年以内に世界の気温は産業革命以前の水準より1.5℃を超えて上昇する可能性が高く、また、各国が現行の政策を続けると今世紀末には2.8℃上昇する。

日本国内の雪は減少傾向で、スキー場は再エネ導入を進めている

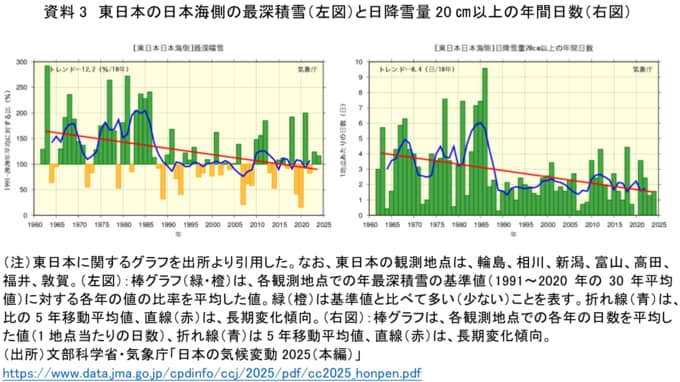

国内の降雪の状況を見てみると、1962年以降、日本海側の各地域(北日本、東日本、西日本)では年最深積雪に減少傾向が現れている。

また、北日本以外の日本海側の各地域(東日本、西日本)では、1日の降雪量が20cm以上となった年間日数が減少している。気象庁は、将来も、降雪・積雪量は減少すると予測している。

このままでは、スキーを楽しむことができなくなり、また、スキー場運営会社にとっても営業可能日数の減少などにより、事業継続が難しくなる。

一方で、スキー場の運営に伴い、人工降雪機の稼働やリフトの運転により多くのCO2が排出されている。加えてスキー場の各種施設では相当量の電力を消費している。

とりわけ人工降雪機はリフト以上に電力消費が大きく、スキー場に必要な雪づくりそのものが地球温暖化を進める要因の一つとなりうる。

こうした状況を踏まえ、「この問題を解決しない限りスキー場の未来はない」との強い危機感から、再生可能エネルギーの導入を進めるスキー場・企業が出てきている。

例えば、所有する全てのリフトの再エネ化を完了し、年間1,000トン以上のCO2排出削減を達成した事例がある。

また、東北のあるスキーリゾートは、複数の地熱発電所から電力供給を受け、ホテルとスキー場で必要な電力を100%賄っている。

そのほか、山の傾斜や沢の水を活用した小水力発電の取り組みも進んできている。例えば、ゲレンデ上部に沢からの取水口を設け、ゲレンデ中腹脇に水車を設置して発電し、スキー場内の施設で活用する事例がある。

さらに、大手電力会社と折半で出資し合同会社を設立し、スキー場のみならずキャンプ場や土木建築なども含めた自社事業全体で必要な全ての電力を自給している会社もある。

これらは気候変動の緩和に向けた再生可能エネルギーの地産地消を進める取り組みであり、地域の関係者の理解を得ながら、同様の動きが各地のスキー場に広がることが期待される。

水道水や農業用水、生態系へも影響する雪の減少を行動変容のきっかけに

気温上昇に伴う積雪量の減少や融雪の早まりは、スキー場にとどまらず広範な影響を及ぼす。

まず、水資源への影響が大きい。積雪が減ると春の融雪流入が細り、ダム貯水量が下がりやすくなる結果、上水道・工業用水・農業用水の供給力が低下し、渇水リスクが高まる。

特に融雪を主な水源とする地域では、冬の降水が雪ではなく雨になる割合の増加や融雪時期の前倒しにより河川流量の季節パターンが変わり、水田管理や灌漑計画に影響する。また、積雪期間の短縮は、地表の露出時間を延ばし、植物の生育時期や土壌水分を変化させる。

その結果、植生が変わり、雪田植生や高層湿原などの生態系の衰退・消失が懸念される。さらに、積雪の減少と無雪期の拡大は、野生鳥獣の生息域を広げうる。

生息域の拡大に伴い、採食や踏みつけによる下層植生の減少、樹木の損傷が増え、土壌流出や水源涵養機能の低下、景観の劣化へと連鎖し、生態系への影響が広がる。農林業被害の増加も懸念される。

加えて、積雪量や融雪出水の時期・規模の変化は、融雪出水を合図に遡上・降下・産卵などを行う河川の生物のライフサイクルにも影響を及ぼす可能性がある。

私たち個人が雪の量そのものを直接変えることはできないが、気候変動の緩和や自然環境への負荷低減に資する選択は可能である。

例えば、化石燃料の使用削減、省エネ、自家用太陽光発電の導入、持続可能な製品・サービスの選択、身近な人への情報共有や対話などが挙げられる。

スキーを含む冬のレジャーが受ける影響を自分ごととして伝えることも行動変容のきっかけになる。

スキーシーズンの到来にあたり、スキー場のサステナビリティの取り組みや、気候変動と生態系のつながりに目を向け、日々の行動を見直してみるのも一案だろう。

【参考文献】

・UNEP(2025)“Emissions Gap Report 2025”

・環境省(2022)「気候変動影響評価報告書(概要版)」

※なお、記事内の「図表」と「注釈」に関わる文面は、掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください。

※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 総合調査部 主席研究員 加藤 大典