「おひとりさま」という言葉が持つ2つの「いない」

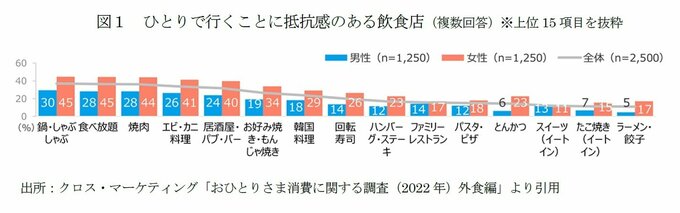

このようなイベントへの参加に限らず、「ぼっち飯」や「ひとり○○」「おひとりさま」といった言葉が使われ、鍋・焼き肉は、日本でも一人で食事をすることの難易度が高いものとして扱われている。マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティングが実施した「おひとりさま消費に関する調査(2022年)」によると、「鍋・しゃぶしゃぶ」「食べ放題」「焼肉」などが“ひとり外食”する際に抵抗感がある飲食店としてあがり、概ね女性はどのジャンルでも“ひとり外食”に抵抗を感じる傾向にあるようだ。

「おひとりさま」を実用日本語表現辞典で調べると、

(1)飲食店などに一人で訪れる客を指す表現。主に店側が用いる言い方。

(2)婚期を逃した女性を指す言い方。いわゆる「行かず後家」のことであるが、独身を謳歌しているというニュアンスを込めて用いられることもある。

と2つの意味が出てくる。

日常場面ではというと、この「おひとりさま」という言葉には、結婚していない・付き合っている人がいないという「縁がない状態」と、何かを消費する際に「一緒に消費をしてくれる人がいない状態」の2つの要素が含まれていると思われる。消費の側面でおひとりさまが否定的に捉えられてしまうのは、一人で何かを消費している人を外野が勝手に「一緒にしてくれる人がいない」と蔑んでいるからであり、かわいそうな事として捉えられてしまうのだろう。

状況も知らずに、その人がただ一人で消費しているという状態を見て、自分のために時間や労力を割いてくれる人がいないという交友関係の貧しさ、誰からも気にかけてもらえないという孤立感、「この人と一緒に過ごしたい」と思ってくれる人がいないという「他者からの評価の低さ」などを重ね合わせてしまうため「おひとりさま」=「かわいそう」という関係式が生まれることになる。おひとりさまという言葉を使うのはいつだって、本人ではなく、それを見た他人なのだ。

「縁がない状態」も「一緒に消費をしてくれる人がいない状態」も、「いない」ことに対して否定的に捉えられてしまっている、もしくはそれが特別な事かのように扱われていることが、個人の“選択の自由”や“消費の自由”といった多様性が踏みにじられているような気すらする。

「縁がない状態」という意味でのおひとりさまという言葉も、伴侶やパートナーがいることを良い事(普通)であるという前提に立ち、そうではない状態を否定する意味合いで用いられ、「おひとりさま」であることは「かわいそうなこと」として取り扱われてきた。一方で、マンガやドラマ、アニメに至るまで独身の男女が一人で黙々と食事するだけのシーンも目につくようになり、「おひとりさま」を推奨するようなコンテンツも近年増えてきたが、そもそもそれを敢えて題材にしているという事は、そのこと自体が特別な事であるといった社会的コンテクストが成立しているからであろう。

しかし、そもそもこの言葉を提唱した岩下久美子氏の定義では「「個」の確立ができている大人の女性」「“自他共生”していくためのひとつの知恵」といったように、独身、既婚に関わらず「自立した女性」というポジティブな生き方や哲学が込められている。また、結婚観から見ても適齢期が来たら結婚するのが普通という価値観が定着していた時代があるからこそ、一人でいることを肯定するためにそのような言葉が敢えて使われていたと言えるだろう。

このように考えていくと、この「おひとりさま」という言葉を使う場合は注意が必要である。一人での消費行動を純粋に消費の一形態として客観的に評価するのはいいが、そこに「かわいそう」などのネガティブな主観的な評価が入ってはいけないと思う。