朝食価格と円安の密接な関係

ところで、どうしてこれほどまでに朝食価格が高騰してしまったのだろうか。そして、なぜ、消費数量が減っているのに価格下落しにくいのだろうか。

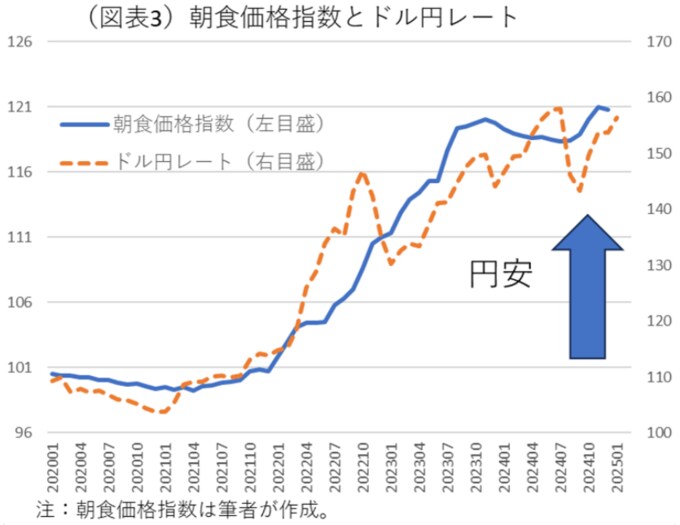

要因には、世界がインフレになり、穀物などの国際商品市況が高騰していることもある。それ以外に大きいのは円安の影響だろう。2020年以降のチャートをみると、朝食価格指数とドル円レートの推移は、微妙に連動していることがわかる。

円安になれば、やはり朝食価格指数も上がっていくという関係である。輸入物価が継続的に高騰するなか、為替が円安基調を維持しているために容易に下がらない。もしも、大幅な円高に転じれば、食料品価格はもっと下がっていくと考えられる。

朝食価格指数のコンポーネントでみても、小麦・砂糖・食肉を原料としたパン、ジャム、加工肉は円安によって値上がりしやすくなる。

食糧自給率自体は38%であるが、食肉(牛・豚・鶏6~9%)、小麦(13%)、砂糖(15%)と自給率は全体よりも低くなっている。自給率が高いものは、卵(97%)、牛乳・乳製品(61%)と限られてしまう。牛乳の自給率は高いのだが、乳牛のエサ代がやはり高騰して値上げを余儀なくされている(卵は鳥インフルエンザの流行で円安とは関係ない)。