1.新入社員と企業にギャップがある「社会人基礎力」

厚生労働省と文部科学省の調査によると、2024年3月の大学等卒業者の就職率は98.1%となり、調査開始以降の同時期で過去最高を記録した。コロナ禍からの回復基調が鮮明となり、企業の人材不足などを背景に、就職活動はいわゆる「売り手市場」の様相を呈している。

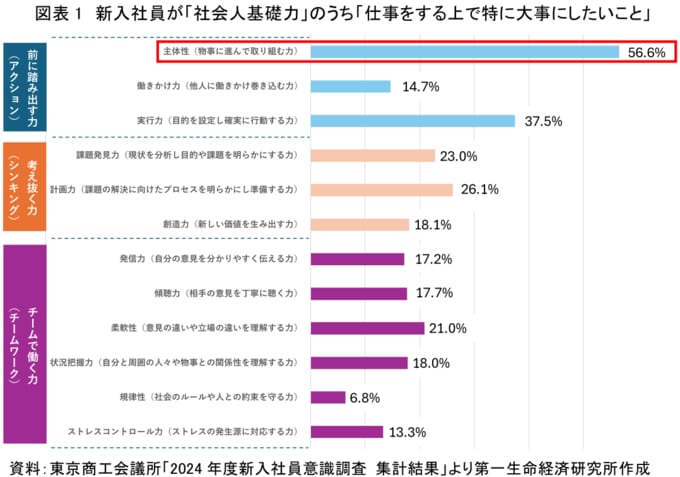

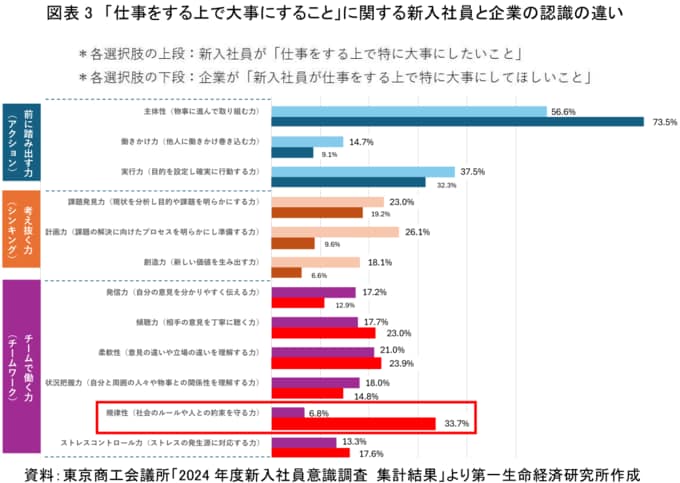

現在、新規学卒で就職の時期を迎えている世代は「Z世代」にあたる。Z世代は、定義が厳密に定められているわけではないが、おおむね「1990年代半ば~2000年代に生まれた世代」を指しており、2025年現在では10歳代半ば~20歳代後半である。大学などを卒業して企業に入社するZ世代の新入社員は、仕事においてどんな力を大事にしたいと考えているのだろうか。東京商工会議所の調査によると、「社会人基礎力」のうち、「主体性(物事に進んで取り組む力)」が56.6%で最も高く、次いで「実行力(目的を設定し確実に行動する力)」が37.5%となった。

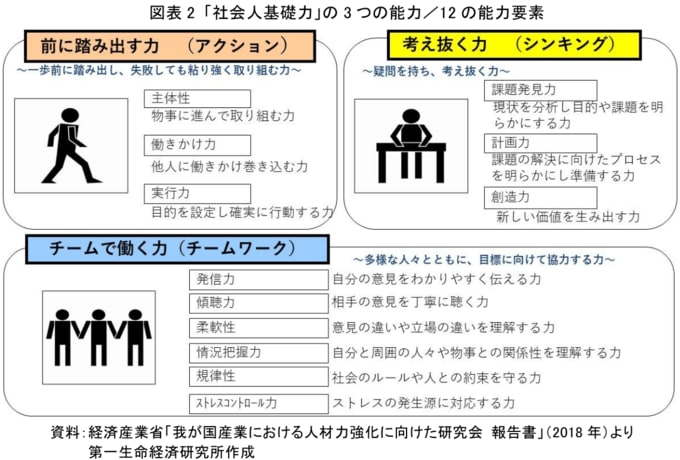

社会人基礎力は、経済産業省が2006年に「多様な人々と仕事をしていくうえで必要な基礎的な力」として提唱したものである。企業と学生との間で「身につけておく能力基準」にギャップがあったことから、その認識のズレを解消するために定義された。その後、2018年に同省は、「第四次産業革命による産業構造や就業構造の変化や「人生100年時代」を迎えつつある中で、学び直すことの重要性が高まっていることから、「社会人基礎力」は今やすべての年代が意識すべきものとして捉えなおす必要がある」として、就学前教育から社会人の学び直しまで、各ライフステージにおいて求められる教育・能力開発に位置付け直した。具体的には、「前に踏み出す力(アクション)」、「考え抜く力(シンキング)」、「チームで働く力(チームワーク)」の3つの能力および12の能力要素から構成されている。

前述の調査によると、Z世代の新入社員は、社会人基礎力の中で「前に踏み出す力(アクション)」の「主体性」と「実行力」を特に重視しているということであり、その姿勢そのものは歓迎すべきことであろう。

他方、Z世代を受け入れる側の企業は、新入社員が仕事をする上でどのような力を求めているのだろうか。東京商工会議所の調査によると、たしかに「主体性」を求める企業は73.5%と高い水準にある。企業、新入社員ともに仕事における「主体性」を重視していることがわかる。

社会人基礎力のうち、この「主体性」以外の「前に踏み出す力(アクション)」と「考え抜く力(シンキング)」では、いずれの要素においても、新入社員が「仕事をする上で特に大事にしたい」割合の方が、企業が「新入社員が仕事をする上で特に大事にしてほしい」割合を上回っている。

一方、興味深いのは、「チームで働く力(チームワーク)」をみると、多くの要素において、企業が「新入社員が仕事をする上で特に大事にしてほしい」割合の方が、新入社員が「仕事をする上で特に大事にしたい」割合を上回っている点だ。その中でも「規律性(社会のルールや人との約束を守る力)」については、「大事にしたい」と回答した新入社員が6.8%であるのに対し、「新入社員に大事にしてほしい」と回答した企業は33.7%と、約5倍の差が生じている。この差は2024年度の状況だけでなく、前年度の同調査においても5倍超となっており、Z世代の新入社員があまり規律性を重視していない傾向にあることを示唆している。

2.Z世代の新入社員が「規律性」を敬遠する背景

なぜ、Z世代の新入社員は規律性を重視しないのだろうか。そこには、Z世代をめぐる社会状況などのいくつかの背景があるとみられる。

まず、経済的な要因が考えられる。子ども家庭庁が実施した調査によると、子ども・若者の7割以上が仕事に関して「十分な収入を得られるか」について不安があると回答している。Z世代は幼少期以降、ITバブル崩壊、リーマンショック、東日本大震災、コロナ禍など経済不安が高まる時期を過ごした影響もあり、将来に対する不安感が強い傾向にある。その結果、伝統的なキャリアパスに依存せず、自分のスキルや価値を最大化するための多様な働き方を求める傾向があるとされている。これにより、Z世代は働く職場においても、周囲に縛られず自主的で柔軟な行動を希望するようになっているのではないか。

次に、前述のとおり、Z世代の新入社員が主体性を重視する教育を受けたことが、規律性を敬遠する結果につながった可能性も考えられる。近年、初等中等教育では新しい学習指導要領に盛り込まれた「主体的・対話的で深い学び」が実施され、大学などの高等教育においても「能動的学修(アクティブ・ラーニング)」が推進されている。文部科学省の調査によると、学部段階で「能動的学修を取り入れた授業を実際に行っている」と回答した大学は95.3%に上っており、Z世代の新入社員の多くが受講しているとみられる。この教育方法は、従来の教員による一方向的な授業で学習する規律性よりも、双方向的な授業で生徒・学生の自主性を重視する取組みである。このような教育を受けて育ったZ世代は、就職後も同様の価値観を持ち続ける傾向があるのではないだろうか。

そして、社会的・文化的な価値観の醸成も見逃せないだろう。連合が2022年に発表した調査によると、Z世代の87%が「関心のある社会課題がある」と回答している。このうち、Z世代の学生が問題意識をもつ社会課題は「ジェンダーにもとづく差別」が最も多かった。こうしたジェンダー問題を含め、Z世代は多様性や包括性を重んじる価値観があるとされており、それが結果として規律的で伝統的な価値観よりも個々の権利や自由を重視する風潮につながっているようだ。