女性管理職のハンティングや人材紹介による転職市場が活発化している。背景には、2016年4月施行の女性活躍推進法に始まり、東京証券取引所が2021年改正のコーポレートガバナンス・コードで人材登用に多様性を確保するよう求めたり、内閣府令改正により、2023年3月期以降、有価証券報告書に女性管理職比率などを開示することが義務化されたりと、企業に対する女性登用の圧力が高まっていることがある。ところが企業内では人材不足で、登用のみによる数値目標達成が難しいため、外部労働市場から、管理職層の女性を採用しようとする動きが活発化している。一方、管理職層や予備軍の女性たちにも、より働きやすい環境を求めて、転職を目指す動きが強まっている。このように女性管理職の転職市場が活発化すれば、各企業が採用力を高めるために、マネージメント改善に向けて動き出し、結果的に、男女を問わず、管理職がより働きやすい企業が増えていく可能性がある。

そこで本稿では、まず政府統計より、管理職として転職する女性の人数に関する政府統計から、近年の動向を確認する。次に、筆者が管理職のヘッドハンティング会社や人材紹介会社に行ったヒアリング調査や、定年後研究所とニッセイ基礎研究所が2023年に行った共同研究「中高年女性の管理職志向とキャリア意識等に関する調査~『一般職』に焦点をあてて~」の成果を基に、女性管理職転職市場の最新の動きと、背景にある女性管理職の就業上の課題についてまとめる。

女性管理職比率の現状

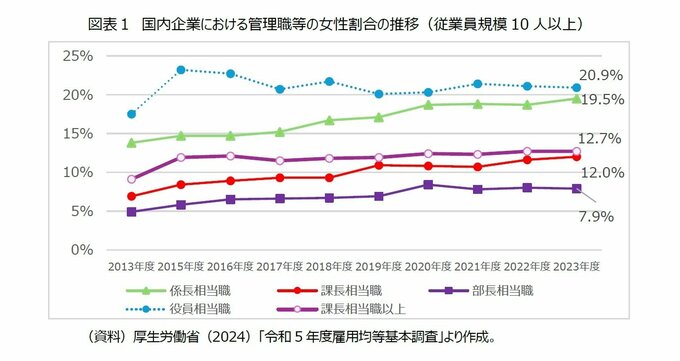

まず、国内の女性管理職比率の状況から確認する。役職別に見ると、「役員相当職」の比率が最も高く、最新の2023年時点では2割を超えている。政府が2023年の「女性活躍・男女共同参画の重点方針(女性版骨太の方針)」で、プライム上場企業に対して「女性役員30%以上」という目標を掲げたために、大企業を中心に女性役員を増やす動向が強まっていると考えられる。しかし、より下位の役職を見ると、「部長相当職」は最も低い7.9%にとどまり、「課長相当職」は12.0%にとどまっている。この状況に今後も変化がなければ、プライム上場企業などが今後、女性役員比率を維持することも困難になる。従って、新人層から中間層、管理職層、経営層まで続く、女性人材の“パイプライン”を構築する重要性が、2024年の女性版骨太の方針でも明記された。

大企業に続いて、中堅や中小企業も、女性の管理職登用を急いでいる。2016年施行の女性活躍推進法では、従業員101人以上の企業に対して、女性活躍に関する課題を分析して行動計画を策定することや、女性管理職比率や男女間賃金格差、男女間の勤続年数の差異などの中から項目を選択して情報公表することが義務化されていたが(男女間賃金格差については2022年7月以降、301人以上の企業は必須)、2026年度からこれを改正し、これまで選択項目だった女性管理職比率を必須項目とすることや、101人以上の企業にも男女間賃金格差を必須項目とすることが検討されており、今後はさらに、中堅・中小企業への登用圧力も強まると予想される。

女性管理職の転職者数の推移~「雇用動向調査」より

このように女性登用が進まない中で、女性管理職人材を外部から採用する動きに変化があるかを、政府統計より確認する。まず、総務省の「労働力調査」によると、2023年現在、国内で管理職として働く人は、男性は約105万人、女性は約18万人。次に、厚生労働省の「雇用動向調査」より、2012年以降、管理職として転職した人数と、転職者数全体に占める割合の推移を性別にまとめると以下のようになる。

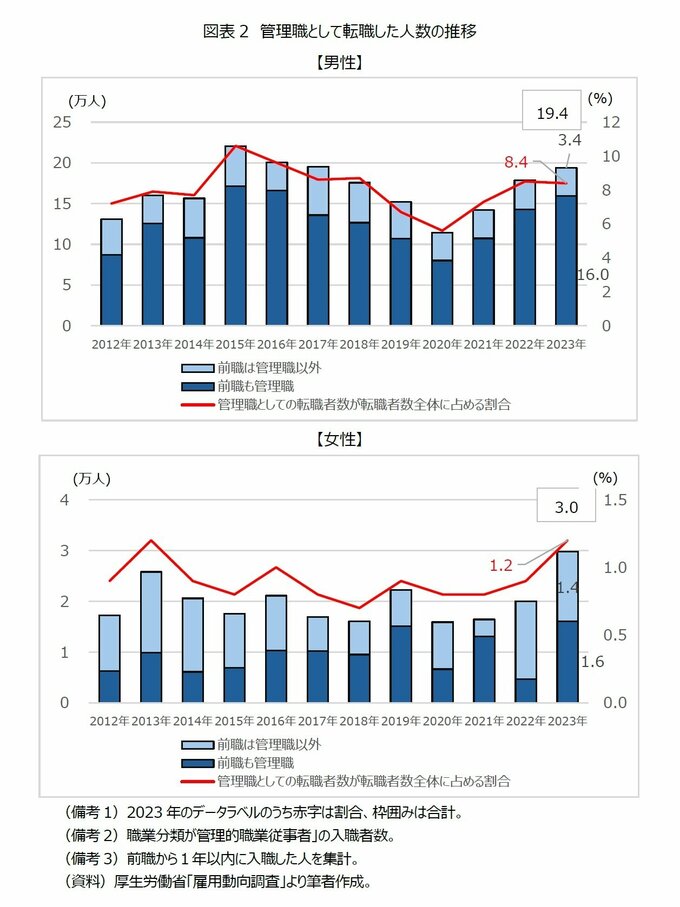

男性についてみると、直近の2023年は計19.4万人。うち前職も管理職だった人は16.0万人、管理職以外だった人は3.4万人だった。2012年以降の推移を見ると、2015年がピークで、コロナ禍になった2020年に落ち込んだが、以降は再び増加に転じており、2023年は2015年に迫る水準となっている。

女性の場合は、そもそも男性に比べると、管理職に就いている母数が少ないが、2023年は管理職として転職した人数が初めて3万人を超え、転職者全体に占める割合も2013年と並んで最高だった。前職も管理職だった人は1.6万人、それ以外だった人は1.4万人だった。2012年以降の推移を見ると、2022年までは増減を繰り返しており、傾向が定まらないが、2020年のコロナ禍以降、徐々に増加し、2023年に大幅に増加した。また、男性に比べると、前職が管理職以外の人の割合が大きい点が特徴的だ。特に2023年は前職が管理職以外の人が半数近くに達し、全体の総数を押し上げている。2024年の年集計は未公表だが、上半期のデータを見ると、概ね2023年並みである。