国際連携と官民連携、技術革新の重要性

深海資源開発においては、環境影響を最小限に抑え、持続可能な形で資源を活用するために、国際連携と官民連携が重要である。深海底とその下層部および鉱物資源は、国連海洋法条約に基づき「人類の共同の財産」と位置付けられており、その管理はISAが行っている。ISAは、探査契約の締結、規則の策定、環境影響評価(EIA)の審査を通じて、資源開発が持続可能な形で行われるよう規制を整備している。

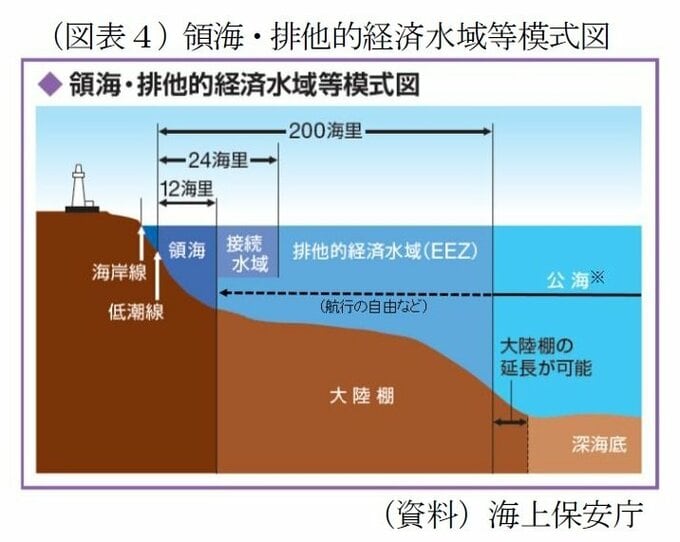

深海底は大陸棚の外側に位置する海底区域であり、国際的な規制の下で利用される。一方、日本のEEZや大陸棚内に位置する海底資源は、日本に主権的権利が認められており、国内法に基づいて探査・開発が進められている。

これらの開発を推進するためには、官民連携が不可欠である。政府は「海洋開発等重点戦略」を策定し、産業界や研究機関との協力を強化している。例えば、JOGMECは民間企業や大学と連携し、技術開発を進めている。こうした連携により、商業化に向けた技術の確立やコスト削減を目指している。

技術革新は、海底資源開発の効率性と安全性を大幅に向上させている。自律型無人探査機(AUV)は、高精度の地形測量や資源分布の把握を可能にし、危険な深海環境での作業を自動化している。また、人工知能(AI)を活用したデータ解析技術は、収集した大量の情報を迅速かつ正確に分析し、探査の精度向上や開発コスト削減に寄与する。さらに、衛星データを活用した海洋状況把握(MDA)システムにより、広範囲な海域での効率的なデータ収集が可能となり、資源開発と環境保護の両立が進められている。

スマホや電気料金…生活に大きな恩恵

これらの海洋資源開発が成功すれば、私たちの生活にも大きな恩恵がもたらされよう。まず、エネルギー自給率が向上すれば、燃料輸入コストが削減され、その結果、電気料金の安定化が期待される。また、スマートフォンや電気自動車に必要な希少金属等の供給が安定すれば、新しい技術や製品の価格低下に繋がる可能性がある。

更に、新たな産業や雇用の創出を通じて、日本経済全体の成長を後押しすることも考えられる。

メタンハイドレートや海底金属資源の開発は、日本のエネルギー安全保障と産業基盤強化にとって極めて重要な取り組みである。同時に、持続可能な開発を実現するためには、技術革新、官民連携、国際連携が不可欠である。深海に眠る「未来の資源」をどのように活用するか。その挑戦は、日本の未来を切り拓く鍵となるだろう。

(※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 総合政策研究部 主任研究員 小原 一隆)