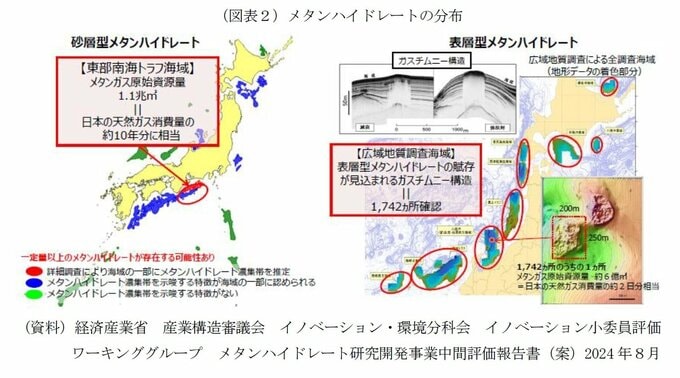

日本は周囲を海に囲まれ、世界第6位の広大な海域を有する海洋大国である。エネルギー安全保障や産業基盤の強化の観点から、未開発の海洋資源が注目されている。その中でも、メタンハイドレートと海底金属資源は、日本のエネルギー政策と経済成長を支える重要な要素として期待されている。メタンハイドレートは「燃える氷」と呼ばれ、南海トラフ東部地域での調査により、日本の天然ガス消費量の約10年分に相当する原始資源量が確認されている。また、海底には、海底熱水鉱床、コバルトリッチクラスト、マンガン団塊、レアアース泥といった多様な金属資源も存在している。これらの資源は、エネルギーや産業の未来を支える基盤として、大きな可能性を秘めている。

メタンハイドレートの現状と課題

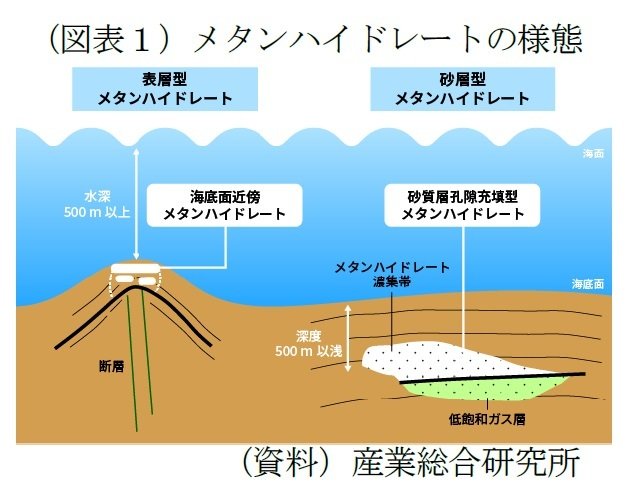

メタンハイドレートは、低温・高圧の環境下で水分子にメタン分子が閉じ込められた氷状の物質で、砂層(すなそう)型と表層型の2つの形態がある。

南海トラフ地域では、砂層型メタンハイドレートが安定的な天然ガス供給源として注目されている。このタイプは海底面下数百メートルの深部に位置しており、低温・高圧の環境下にあるため、外部環境の変化から保護されやすい。一方、日本海側では表層型メタンハイドレートが広範囲に分布しており、調査では1,700か所以上で噴出痕跡が確認されている。表層型は砂層型よりも海底面に近い場所に存在するため、取り出しやすいという利点がある一方で、地質的に不安定であるため採掘には砂層型とは異なる技術が必要とされる。

これらの資源を実際に利用するためには、多くの課題を克服する必要がある。メタンハイドレートの採掘においては、環境負荷、技術的課題および経済的課題が共通して指摘されている。例えば、採掘時の地層崩落や海底の撹乱によって濁水が広がり、周辺の海洋生態系に悪影響を及ぼす可能性がある。また、採掘中に海底面からメタンが漏洩することで、海底生物や地球温暖化に影響を及ぼすリスクも懸念されている。さらに、生産時に排出される水が周辺生態系に与える影響も課題として挙げられており、これらの環境負荷を軽減するためには、環境に配慮した採掘装置やリアルタイムで地形変動を監視するシステムの導入等が必要である。

特に、砂層型ではメタンハイドレートが海底面下深くに存在するため、圧力を下げてメタンをガス化する「減圧法」が試みられている。この方法では圧力低下に伴う地層の冷却により、メタンハイドレートの分解(ガス化)が進みにくくなるという技術的課題がある。また、採掘中に砂が井戸内に流れ込む「出砂問題」も発生しやすく、長期間安定した生産を実現するためにはさらなる技術開発が必要だ。

経済的な課題は、メタンハイドレートの生産は特殊な技術と設備を要するため、現段階では従来の天然ガス採掘に比べて高コストであるとされていることだ。メキシコ湾やブラジル沖などの深海ガス田では、3,000メートル以上の水深でも効率的な天然ガスの採掘が行われている。しかし、メタンハイドレートは自噴する天然ガスと異なり、氷状のガスを低温・高圧環境で取り出す必要があり、技術的ハードルが高く、生産プロセスが複雑化する。このため、従来の海底ガス田に比べても採算性の確保が困難とされている。商業化に向けては、効率的な生産モデルの構築と、技術革新を通じた大幅なコスト削減が不可欠だ。