海底金属資源の可能性

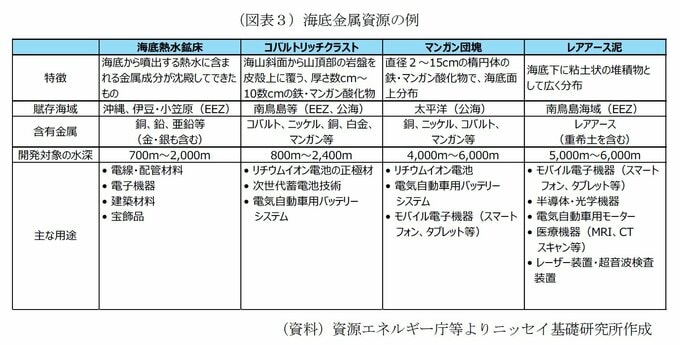

日本近海には、海底熱水鉱床、コバルトリッチクラスト、マンガン団塊、レアアース泥といった多様な海底金属資源が埋蔵されている。例えば、日本財団と東京大学によると、南鳥島近海の有望海域における調査の結果、マンガン団塊の存在量は2.3億トン、含有するコバルト資源量は日本の年間消費量の約75年分以上、ニッケルは約11年分以上の資源量が見込まれる。

1|海底熱水鉱床

海底熱水鉱床は、地下深部に浸透した海水がマグマ等で熱せられ、周辺から金属元素が溶け込んだ熱水が海底に噴出、冷却され、各種金属が沈殿したものである。火山活動が活発な沖縄トラフや小笠原諸島周辺で多く確認されており、銅、鉛、亜鉛などの非鉄金属を多く含む。これらは、比較的浅い水深にあるため、採掘が容易とされている。これらの資源は、国内産業への供給を安定化させ、非鉄金属の自給率向上に寄与するとともに、国内鉱業の活性化にも繋がると考えられている。石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)が経済産業省の委託を受け、資源量調査や環境影響評価、生産技術開発などを実施している。

2|コバルトリッチクラスト

コバルトリッチクラストは、海山に形成される層状の鉱床である。コバルト、ニッケル、プラチナなどの希少金属を多く含む。これらの資源は、再生可能エネルギー技術やハイテク産業に欠かせないものであり、南鳥島周辺での調査が進行中である。JOGMECを中心としたコンソーシアムが資源量の精密調査と採掘技術の開発を進めており、2020年7月には南鳥島南方の排他的経済水域(EEZ)内で世界初となる掘削試験が実施された。この試験では、サンプルの採取と採掘技術の有効性を検証し、今後の商業化に向けた重要な一歩と位置付けられている。

3|マンガン団塊

マンガン団塊は、太平洋中央海嶺やその近辺の深海平原に滞積する球状の鉱石で、マンガンをはじめ、ニッケル、コバルト、銅などの金属を含む。これらの資源は、国際海底機構(ISA)の管理下で調査や開発が進められており、日本もこの取り組みに参加している。しかし、採掘コストが高額であることや、深海での採掘技術の確立が課題となっており、商業化に向けた解決策が求められている。

4|レアアース泥

レアアース泥は、希土類元素を豊富に含む泥状の鉱物であり、次世代のエネルギー産業やハイテク産業を支える基盤となる資源である。南鳥島海域に大規模な埋蔵が確認されており、日本の産業基盤を強化する可能性がある。しかし、深海に分布し、更に泥状であるため、効率的な採掘・処理技術の確立が課題となっている。東京大学を中心とする「レアアース泥コンソーシアム」が設立され、産官学連携でこれらの課題に取り組んでいる。