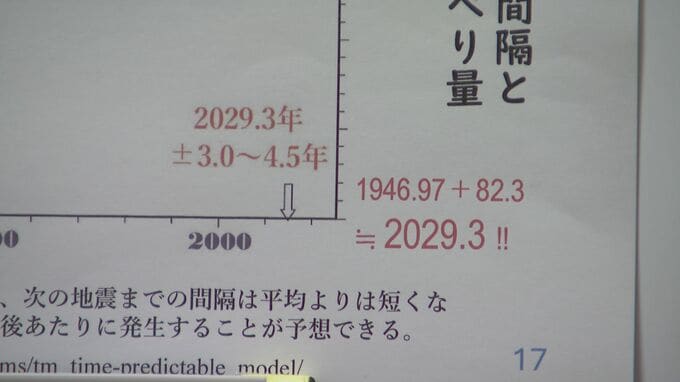

13日に発生した日向灘を震源とする地震と南海トラフ巨大地震との「関係はない」という評価結果になりましたが、南海トラフのプレートの沈み込みによる地震は、阪神淡路大震災以降続いています。地質学が専門の竹内章富山大学名誉教授は、「発生は2030年前後と予測する研究結果もあり「今年起きてもおかしくない」という危機感をもってないといけない」と警鐘を鳴らします。

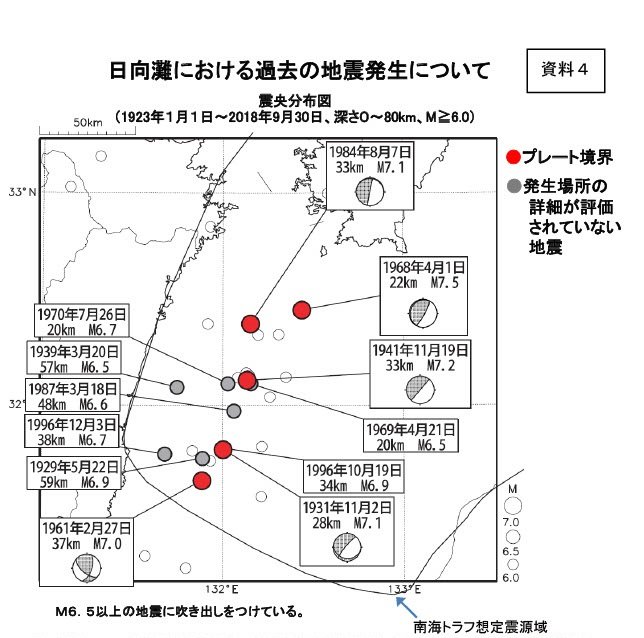

1月13日に発生した日向灘を震源とする地震は、最終的にマグニチュード6.6になり、去年8月に起きたマグニチュード7.1の地震と同じ逆断層型の地震で、その余震みられます。

九州や四国がのっている「ユーラシアプレート」と南海トラフから沈み込んでいる「フィリピン海プレート」の境界面が“ずれる”タイプの地震だったことがわかりました。

南海トラフの西の端に位置する日向灘は、昔から地震の多い特殊な場所で、過去にはマグニチュード6から8に近い地震も起きています。ただ、竹内名誉教授によりますと、日向灘での地震は南海トラフとは別によく起きていて、今回もそのうちの一つだったと理解できるということです。

富山大学 竹内章 名誉教授

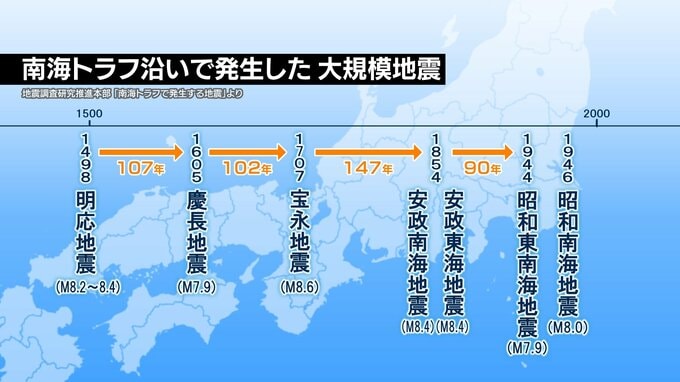

「そもそも、日向灘沖の地震は南海トラフ巨大地震と『関係がない』とみられていましたが、『地震は予知できない』と変更した政府の地震本部が『最大のリスク』を考える形で想定域を広げた際、日向灘も南海トラフといっしょに考えることになりました。そういういきさつもありますので、日向灘と南海トラフの地震は、よほどのことがない限り、直接関係するとは言えないのです」

今回の日向灘での地震は、南海トラフ巨大地震との関係性はないという評価になりましたが、プレートの沈み込みは続いていて、その動きは弱まっていません。ちょうど30年前の阪神淡路大震災からプレートの沈み込みによる地震は、日本各地で続いているのです。

15日に南海トラフ巨大地震の今後30年以内の発生確率について、政府の地震調査委員会はこれまでの「70%から80%」を「80%程度」に引き上げました。