富山市で開催されている第13回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会総会は1日、患者の視点を交えながら乳がん治療を考える市民講座「乳がん治療と乳房再建 - 知って安心、選べる未来へ -」が開かれ、最先端の乳がん治療と乳房再建に関する情報交換が繰り広げられました。

日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会総会は、10月30日から富山市で開催されていて、全国から集まった乳腺外科や形成外科の専門家が、乳がん治療と乳房再建の現状について多角的な討議を交わしています。

今回は日本人女性の9人に1人が生涯で罹患するとされる乳がんについて、保険適用の拡大や新技術の導入により多様化する治療方法と再建の選択肢に関する正確な情報提供を目的としています。

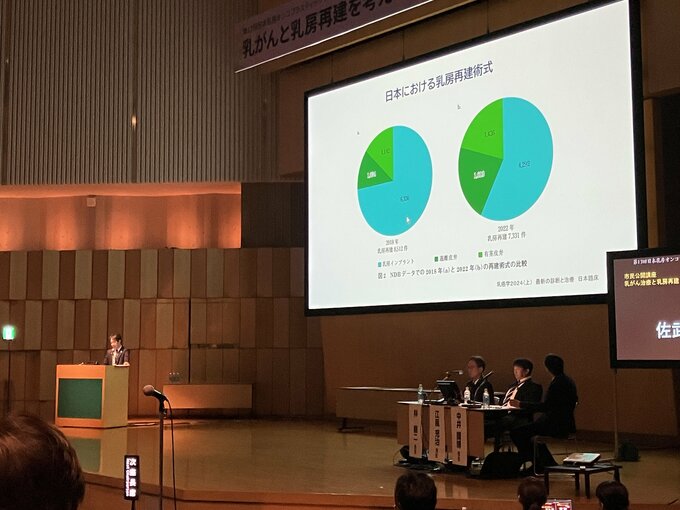

その一環として11月1日に開かれた市民公開講座では、富山大学学術研究部医学系 形成再建外科・美容外科の佐武利彦医師が、自家組織、人工物、脂肪注入などの再建法や保険制度などについて解説し、写真も使いながらその各選択肢の詳細を紹介しました。