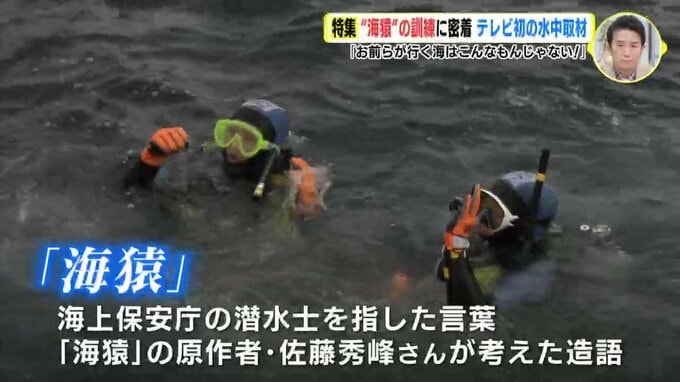

海猿という言葉は、マンガが発祥の造語で、映画にもなり、「海の中で活発に動くことができる猿」をイメージしています。映画では、陸でも「活発」で「やんちゃ」といった意味でも使われていましたが…。

「個人の時間も少なくて、うまく息抜きしないとメンタル的にしんどいことばかりが続くので、みんな各々、買い物に行ったり、温泉に行ったり、そういうことでおいしいものを食べたりとかしてリフレッシュしています」

― 健全な海猿なんですね?

「そうですね。健全な海猿です」

「こういうご時世なので」

深い水深での潜水は、視界の悪さだけでなく、さまざまなことに注意が必要になります。圧力の高い空気での呼吸は、酒に酔ったような「窒素酔い」や、また、命の危険も伴なう減圧症と呼ばれる症状を引き起こすことがあります。

原田さんたちは、「ハンドシグナル」と呼ばれる手を使ったサインを使ったコミュニケーションで課題をクリアしました。

「OK!」「原田(残圧)80、瀬井60」

研修生の指導には教官をはじめ現役の潜水士があたります。

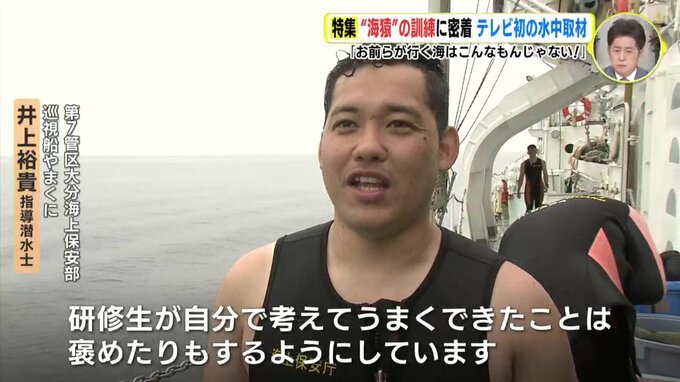

井上裕貴指導潜水士

「支援がないと、おれら潜水士は1人では潜れない。しっかり支援に自分らが今、安全に着きましたよ、これから作業を始めますよっていう意味も込めて(船上へ)信号を打つのだから忘れないようにしっかりやらないと忘れてましたじゃすまない」

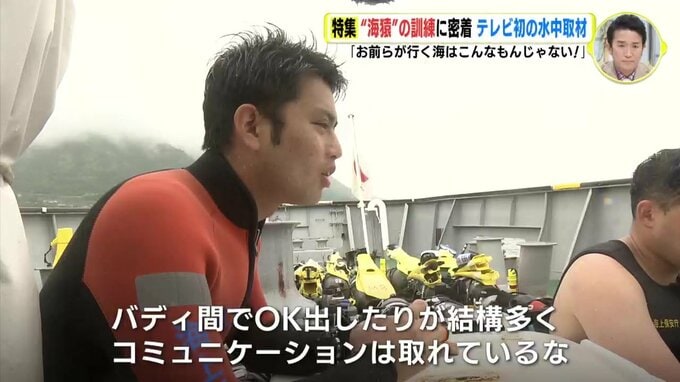

別の指導潜水士

「バディ間でOKを出したりとかはけっこう多くて、コミュニケーションが取れているな。現場に出ても続けてやって」

井上裕貴指導潜水士

「怒っているばかりだと、研修生もなえてくるので。研修生が自分で考えて、うまくできたこととかは『これ、よかったな」というふうにほめたりもするようにします」

自身も厳しい指導を受けてきた指導潜水士たちは、「厳しさ」だけでなく、研修生の能力をよりのばすための「ほめ方」を意識しているそうです。

研修中、バディは常に一緒に過ごします。しかし、水中でのあうんの呼吸の秘訣は一緒にいる時間の長さだけではないようです。

第8管区海上保安本部 巡視船おき 瀬井雄貴さん

「(学生時代から)仲良くてバディになったときは、意思疎通は完璧って思ったけど、水中はうまくいかなくて…。話し合って失敗したら工夫してをずっと繰り返してきて、徐々によくなっていったのかなあ」

この日も翌日の新たな課題について夜遅くまで話し合いました。

「最後まで出し切れ!」

訓練最終日。水中で熱中症になるほどの猛暑の中、朝から熱い声が響いていました。