日米の連携は抑止力につながる?専門家が指摘するリスクも

拓殖大学 佐藤丙午教授

「共同演習などを通じて、日米安保のみならずそれ以外の国も含めて、どのような形でのオペレーションが可能なのか、この地域での彼らの活動の可能性を模索することを行っていた1年だったと思います」

佐藤教授は、兵器や部隊の数だけではなく、日米が連携してどのような作戦が展開できるかが、抑止力につながると話しています。

拓殖大学 佐藤丙午教授

「いかに相手の攻撃を受けないようにするか、また相手に攻撃をされた時に跳ね返すだけの力を、水際ではなくできるだけ遠く離れたところで発揮できるようにするか、住民をできるだけ巻き込まないように、防衛力、安全保障を構築していくことが極めて重要だと思いますし、その中で米軍も日米安保も自衛隊も作戦を考えているところだと思います」

一方で、琉球大学の山本章子准教授は、兵器や連携の強化によるリスクを指摘しています。

琉球大学 山本章子准教授

「日米が武器を強化し、訓練を活発化させるほど、中国側も同じ動きをする。そうすると結局偶発的な衝突が起こりやすくなる危険があります」

先月、アメリカ空軍は無人偵察機「MQー9」を嘉手納基地に配備。南西地域の情報強化が目的とされています。

その翌週には、海兵隊が、小規模部隊を離島に分散して展開することを想定した第12海兵沿岸連隊=MLRを発足させました。

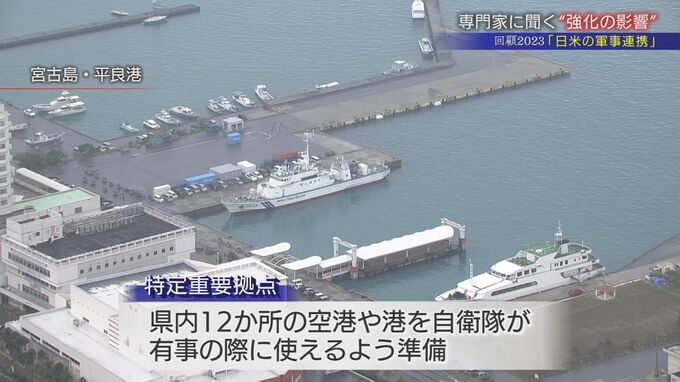

更に、日本側の動きも活発化していて、県内12か所の空港や港を、自衛隊が有事の際に使える特定重要拠点とする準備が着々と進められています。

琉球大学 山本章子准教授

「民間の空港や港を訓練でどんどん使うという方向で進めています。訓練で使うということは有事でも使うということですので、民間空港や港を自衛隊や米軍が使用すると、そこを使用して逃げる住民も敵の標的になるということになって、逃げられなくなってしまうわけですね」

山本准教授は、今の日本と中国の関係において、軍備増強や連携強化による、「抑止力」は期待できないといいます。